Dans l’imaginaire collectif, l’année 1968 est généralement présentée comme le début de l’ère Open. Dans l’histoire du tennis, les records antérieurs à 1968 sont, pour la plupart, entachés d’une suspicion quant à leur signification, car ces records ont été établis dans le contexte de deux univers radicalement séparés, celui des amateurs et celui des professionnels. Mais, dans la pratique, 1968 n’est que le début d’une période agitée qui va s’étaler sur toute une décennie, au cours de laquelle l’ITF, instance internationale « officielle » du tennis, va faire émerger les contours du circuit professionnel tel que nous le connaissons aujourd’hui. Voici une esquisse de cette histoire, racontée par le prisme de ceux qui l’ont impulsée. Ici, Nikki Pilic.

L’apatride

L’édition 1989 de la Coupe Davis est probablement l’une des plus belles de toute l’histoire du Saladier d’argent. Pour mener l’armada ouest-allemande à la victoire, la deuxième d’affilée, Boris Becker a eu sur sa route les Etats-Unis d’André Agassi et de Brad Gilbert, puis la Suède de Stefan Edberg et de Mats Wilander. A l’exception d’Ivan Lendl (alors en voie de naturalisation américaine), tout le monde disputait la Coupe Davis. John McEnroe aurait pu être à Munich face à Boris, mais il ne fût pas retenu pour cette rencontre. Précisons que Brad Gilbert était alors dans sa meilleure saison, et même au cœur d’un été de feu qui l’a mené à la 4ème place mondiale, son meilleur classement. Becker n’eût pas à l’affronter, l’affaire étant pliée dès le troisième simple. Le match face à Agassi le premier jour, en revanche, a marqué les esprits, et reste, 30 ans plus tard, l’un des plus beaux duels que la Vieille Dame du tennis nous ait offerts. Tout comme les deux démonstrations en simple de Becker lors de la finale face à la Suède, Edberg et Wilander ayant marqué 12 jeux à eux deux ; ces deux matchs sont peut-être les deux plus beaux de toute la carrière de Becker.

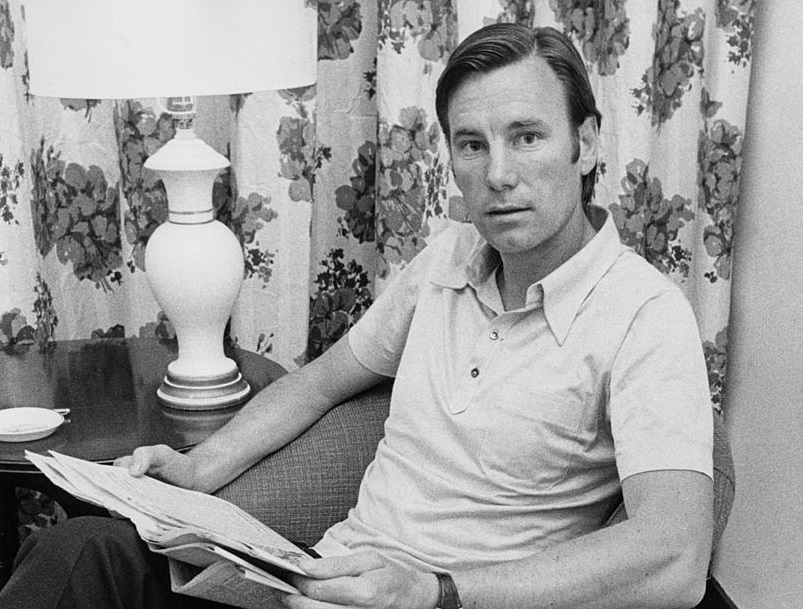

Cette édition-là m’a marquée, entre autres parce que la chaîne FR3, qui se pensait comme un service public (une autre époque…), s’intéressait à la Coupe Davis, même quand la France n’était pas concernée, et du coup j’ai pu voir ces deux rencontres à la télé. Pour une raison que j’ignore encore aujourd’hui, j’ai bien enregistré le nom et le visage du capitaine de l’équipe de RFA, il s’appelait Nikki Pilic. Les observateurs mentionnaient l’importance considérable de Pilic, car gérer Becker, sa lumière, ses humeurs, son égo surdimensionné, et accessoirement les autres joueurs de l’équipe, n’était pas une mince affaire. Le bilan de Pilic sur la chaise allemande est pour le moins éloquent, avec 3 victoires en 1988, 1989 et 1993. L’arrivée de Stich, en revanche, a été de trop pour le capitaine : l’arrivée d’une deuxième star alors qu’il y avait (à grand peine) la place pour une posait trop de problèmes, et il a fini par jeter l’éponge.

Au départ, je pensais que Pilic était Allemand, ce n’est qu’en 2005 que j’ai découvert qu’il était Croate, alors qu’il soulevait le Saladier d’argent avec Ljubicic et les siens. Et il remportera même une dernière Coupe Davis au chevet de la Serbie, en 2010. Ce qui fait de Pilic le détenteur d’un étrange record de capitaine, celui d’avoir gagné la Coupe Davis avec trois nations différentes. Je visualise d’ici les débats emportés qu’aurait suscités l’embauche par l’équipe belge, ou même américaine, de Yannick Noah ; avec d’un côté la mise à mort du traitre, non content de payer ses impôts en Suisse, qui se permet en plus d’offrir ses services à une autre équipe ; et de l’autre le French bashing en action, insistant sur l’incapacité de notre belle patrie à retenir dans ses filets son Sorcier attitré du tennis…

Il n’est pas contradictoire de saluer le bilan de Pilic comme capitaine, puisqu’il a su transcender ses équipes à travers les pays et les époques, et de mentionner son patriotisme tout relatif. Mais nul besoin, sur ce dernier point, de regarder son CV de capitaine. Son CV de joueur parle pour lui. Comme avocat de la défense, et bien que ne connaissant pas grand-chose au sujet, je rappelle que Nikki Pilic est né en 1939, il a donc eu longtemps la nationalité yougoslave. Et au vu de la violence de la guerre civile qui a débouché sur le démantèlement de ce pays dans les années 90, j’imagine que de nombreux Croates avaient quelques soucis existentiels à l’idée d’arborer un patriotisme yougoslave.

L’oubliée de l’ère Open

Dans la grande aventure de l’ère Open, je n’ai pas encore mentionné la Coupe Davis. Elle n’existe pas dans les accords de Paris du 30 mars 1968 qui déclenchent l’ouverture, ce qui signifie qu’elle reste l’apanage des joueurs amateurs. Au cours des mois suivants apparaît un statut bâtard, celui de « joueur autorisé ». Cette invention lexicale de haute couture signifie, en clair, que le joueur reste affilié à sa fédération (et peut donc disputer la Coupe Davis et les tournois réservés aux amateurs), mais que contrairement à un amateur il peut toucher officiellement ses gains sur les tournois. L’accès au statut « autorisé » est généralement le fruit d’une négociation directe entre le joueur et sa fédération nationale.

Quoi qu’il en soit, les pros de la NTL et de la WCT sont, eux, totalement exclus de la Coupe Davis. Déjà à la peine avant 1968 car soumise aux désertions successives des meilleurs joueurs devenant professionnels, la Coupe Davis ne profite pas, dans un premier temps, de l’ère Open. Et les éditions du tournant des décennies 60 et 70 seraient largement à jeter aux oubliettes, si elles n’avaient pas été sauvées par trois joueurs : Arthur Ashe, Stan Smith et Ilie Nastase. En 1968, les deux Américains mettent fin à la domination australienne, en l’absence de tous les grands Australiens (y compris Emerson) désormais tous professionnels. En 1969 et 1970, les Etats-Unis conservent leur bien, mais Arthur Ashe finit par jeter l’éponge devant l’absence des joueurs professionnels, qui enlève à la compétition beaucoup de son intérêt.

C’est d’Europe, et plus précisément de Roumanie, que va venir une petite étincelle rendant à la Coupe Davis une partie de son éclat. Aux côtés du solide Ion Tiriac, le jeune Ilie Nastase entame son ascension vers les sommets du tennis. En 1969, l’équipe roumaine atteint une première finale, au cours de laquelle Nastase pousse Smith dans ses derniers retranchements. Rebelote en 1971, avec un Smith désormais orphelin d’Arthur Ashe qui tient seul la baraque américaine ; Stan est impérial face à Nastase qu’il domine en trois sets, le Saladier reste américain.

C’est en cette même année 1971 que l’ITF vote une première réforme d’ampleur pour sa compétition phare : le Challenge Round est aboli, et le tenant du titre est désormais condamné à jouer les barrages dans sa zone géographique, comme toutes les autres équipes. Conséquence directe, l’alternance du pays receveur est remise au goût du jour pour la finale.

La farce de Bucarest

C’est ainsi qu’en 1972 les deux joueurs majeurs « non WCT » que sont Ilie Nastase et Stan Smith, en plus de leur finale de Wimbledon, vont faire avancer les pions de leurs équipes respectives, jusqu’à une nouvelle finale Etats-Unis/Roumanie ; et, en vertu de l’alternance, cette finale aura lieu en Roumanie, à Bucarest. Entretemps, Ilie Nastase remporte l’US Open, alors que tous les pros de la WCT sont autorisés à disputer le tournoi (en vertu de l’accord d’avril 1972 entre Lamar Hunt et l’ITF, voir l’article précédent). Le Grand Chelem new-yorkais restera le seul tournoi d’importance à avoir rassemblé tout le gratin du tennis en 1972, ce qui donne encore plus d’éclat au premier triomphe en Grand Chelem du trublion roumain. Pour cette première finale de Coupe Davis disputée en Europe depuis 1937, les Roumains partent largement favoris sur leur terre battue.

Cette finale va rester célèbre… pour de mauvaises raisons. Le contexte international n’est pas à la fête ; la prise d’otages dans la délégation israélienne des Jeux olympiques de Munich, un mois plus tôt, est dans toutes les têtes. L’équipe américaine de Coupe Davis, qui compte deux joueurs Juifs dans ses rangs (Gottfried et Solomon), attendra le feu vert du président Nixon pour disputer la rencontre ; elle sera accompagnée d’un groupe de policiers du SWAT pendant le séjour à Bucarest, et elle devra zapper le dîner officiel de clôture de la rencontre. Ajoutons un contexte de guerre froide, un Nicolae Ceausescu entendant faire de cette rencontre la démonstration de la supériorité du socialisme sur l’impérialisme américain, un public chauffé à blanc et un arbitrage délicieusement maison, on obtient un traquenard parfait.

Sauf que la principale victime de ce contexte sera Ilie Nastase, soumis à la pression de son régime qui ne lui laisse le choix qu’entre la victoire et la victoire, au point d’être quasi-séquestré et séparé de son épouse avant et pendant la rencontre. C’est bien Ilie qui craque, dès le premier jour, en ne résistant à Stan Smith que le temps d’un premier set à rallonge. Tiriac remet les deux équipes à égalité face à Tom Gorman, non sans se muer en maître de cérémonie contrôlant l’arbitrage et le public. Le samedi, un Nastase encore inexistant entraîne Tiriac dans sa chute. Le dimanche, Stan Smith termine le travail, non sans être poussé aux cinq sets par un Tiriac provocateur qui dépassera les limites du bon goût, au point d’être exclu de l’ITF pendant huit semaines après la rencontre. L’Américain, en grand champion, se reconcentre, évite de mettre ses balles trop près des lignes sous peine de se les faire annoncer faute, et finit en trombe par un cinglant 6/0. Smith recevra le prix du fair-play de l’Unesco.

Les débordements occasionnés par cette finale de 1972 pousseront l’ITF à de menues réformes de l’organisation de la Coupe Davis au cours des années suivantes, notamment la professionnalisation et la neutralité des arbitres.

L’ouverture totale et la création de l’ATP

Mais, en cette difficile année 1972, une lueur d’espoir voit le jour. L’accord signé entre la WCT et l’ITF en avril, outre qu’il rouvre la voie à l’ouverture, comporte des conséquences, qui vont redistribuer les cartes de la gouvernance du tennis professionnel en 1973.

Dans cet accord d’avril 1972, Lamar Hunt met la main sur les quatre premiers mois du calendrier, mais il s’engage à cesser les débauchages de joueurs. C’est la fin des écuries professionnelles, et chaque joueur est désormais son propre patron. La conséquence logique, pour chaque fédération nationale, sera de négocier directement avec ses joueurs afin de les faire rejouer en Coupe Davis, quitte à les rémunérer pour cela. L’accord de 1972 précise donc que la Coupe Davis sera désormais ouverte aux joueurs professionnels dès l’année suivante.

Mais un nouvel obstacle se dresse devant les joueurs : privés de leur patron qu’était Lamar Hunt, ils sont désormais livrés à eux-mêmes. Or, indépendamment de leur talent raquette en main, tous ne sont pas des businessmen, et tous ne sont pas armés pour négocier une garantie pour venir sur un tournoi. Au cours des années suivantes va émerger une nouvelle profession dans le tennis de haut niveau, l’agent du joueur, voué à devenir aussi indispensable que l’entraineur. De véritables structures vont se consolider au fil du temps dans les coulisses du tennis professionnel, destinées à promouvoir les joueurs et leur image et à alimenter leur compte en banque. La plus connue sera IMG, fondée par l’avocat Mark McCormack.

En attendant, au vu de la forêt vierge qui s’ouvre devant eux en cette année 1972, les joueurs vont créer une structure destinée à les représenter auprès de l’ITF et des directeurs de tournois. Au cours de ce fameux US Open qui rassemble, pour la première fois de l’année, presque tous les joueurs professionnels, 80 d’entre eux, à l’issue d’une assemblée générale, créent leur propre association. Ce sera l’ATP (Association of Tennis Professionals). Le Sud-Africain Cliff Drysdale, joueur en fin de carrière, sera leur premier président.

L’objet yougoslave du délit

Avec des cartes ainsi rebattues, l’ITF se doute bien que la question du rapport de forces entre un joueur et sa fédération nationale finira tôt ou tard par se poser. Mais peut-être pas aussi rapidement.

Il est temps pour notre ami Pilic d’entrer en scène.

Du 18 au 20 mai 1973, la Coupe Davis new look ouverte aux professionnels propose une affiche entre la Yougoslavie et la Nouvelle-Zélande. Anodine au départ, cette rencontre va allumer une mèche que personne n’attendait. La rencontre se solde par une victoire (3/2) des Néo-Zélandais, en l’absence du n°1 yougoslave, Nikki Pilic, qui dispute au même moment un tournoi WCT à Las Vegas. Au soir de cette défaite, la fédération yougoslave annonce l’exclusion de Pilic, pour une durée de neuf mois, car il s’était engagé à disputer cette rencontre et n’a pas honoré ses engagements. L’ITF est invitée à appliquer la même sanction au niveau international. Dès le lendemain de cette annonce, l’ITF informe Roland Garros que Pilic ne pourra pas disputer le tournoi ; la fédération internationale met ainsi ses pas dans ceux de la fédération yougoslave.

Par la voix de son président Cliff Drysdale, l’ATP réagit alors, en demandant des preuves que Pilic avait accepté sa sélection en équipe nationale. Drysdale précise que si la sanction envers Pilic est maintenue, les membres de l’ATP boycotteront Roland Garros par solidarité. Porte d’Auteuil, c’est la panique, le public parisien n’est pas aussi accroché à son tournoi que le public londonien. Après des éditions 1970, 1971 et 1972 maussades car privées notamment des grands joueurs australiens, le tournoi compte sur la présence des meilleurs pour cette édition 1973.

En toute urgence, l’organisation de Roland Garros accepte Pilic dans le tableau. Pendant le tournoi, une réunion est organisée entre Pilic, l’ATP, la fédération yougoslave et l’ITF. L’ATP n’obtient pas ce qu’elle demande, à savoir les preuves que Pilic s’était bien engagé à disputer cette rencontre de Coupe Davis. La sanction de l’ITF à l’encontre de Pilic est maintenue, mais sa durée est réduite à un mois. Cette décision ne sera rendue publique qu’à l’issue du parcours de Pilic dans le tournoi.

Mais ce cher Nikki « profite » de l’occasion pour atteindre la finale, en battant au passage les Italiens Bertolucci et Panatta. Ce sera son unique finale en Grand Chelem, après ses deux demi-finales comme amateur à Wimbledon et l’US Open 1967. Il ne marquera que cinq jeux en finale contre Ilie Nastase, qui remporte l’épreuve sans perdre un set.

Le boycott de Wimbledon

Roland Garros terminé, l’annonce de la suspension de Pilic est enfin rendue publique. Premier de cordée, le tournoi de Rome – qui à cette époque suit Roland Garros dans le calendrier – outrepasse l’interdiction et admet Pilic dans le tableau. Le tournoi suivant, vers lequel tous les regards se tournent, est Wimbledon, et la menace de boycott se précise.

Alors que Pilic voit son inscription refusée pour le tournoi londonien, Cliff Drysdale, Allan Heyman et Herman David, le patron de Wimbledon, se réunissent en coulisses pour une réunion de la dernière chance, mais cela n’aboutit à rien. Le bureau de l’ATP se réunit alors dans la nuit du 14 au 15 juin et vote, par une large majorité, le boycott de Wimbledon.

Le gazon sacré va donc connaître une édition à nulle autre pareille, amputée de pratiquement tous les joueurs membres de l’ATP. Ilie Nastase est un des seuls à désobéir à son syndicat, de peur d’être radié par sa fédération ; le seul autre joueur d’envergure membre de l’ATP sera Roger Taylor, qui ne peut décemment zapper son tournoi devant son public. Mais ni l’un ni l’autre ne profitera de l’occasion pour inscrire son nom au palmarès de l’épreuve : la finale oppose Ian Kodès à Alex Metreveli, deux joueurs de l’Est affiliés à leur fédération, pour une victoire du Tchécoslovaque. L’honneur est sauf, d’une certaine manière. Et le public, pas dupe, répond tout de même présent, acclamant Roger Taylor à chacune de ses apparitions (jusqu’en demi-finale), et se prenant de passion pour deux jeunes loups qui ne tarderont pas à faire parler d’eux, Björn Borg et Jimmy Connors, tous deux quarts-de-finalistes.

Une question de principe

Avec 46 ans de recul, l’affaire du boycott de Wimbledon est révélatrice d’une époque, de ses valeurs et de ses défaillances. A l’heure où trois champions affolent les statistiques et font tomber un à un les records du tennis, les calculettes sont prêtes avant chaque levée du Grand Chelem pour mesurer les prochains records qui vont tomber. Imaginer que le Big Three, ainsi que la majorité du top 100, pourraient boycotter le prochain Wimbledon relève de la science-fiction.

C’est pourtant ce qui s’est passé en 1973 :

- parce que la chasse aux records n’était pas un horizon.

- parce que les tournois du Grand Chelem, malgré leur prestige, n’avaient pas l’assise qu’ils ont aujourd’hui.

- parce qu’en termes de dotation, le circuit WCT de Lamar Hunt avait une longueur d’avance.

- parce que les joueurs de l’époque étaient en mesure de parler d’une seule voix, de se constituer en syndicat (le mot avait d’ailleurs un sens qu’il n’a plus aujourd’hui) et de se plier aux décisions de ce syndicat.

Mais surtout, l’affaire Pilic était une question de principe. Personne ne sait ce que Nikki Pilic et sa fédération se sont dits. Ce qui est certain, c’est qu’un joueur professionnel a le droit de mener sa carrière comme il l’entend, et de jouer un tournoi plutôt que la Coupe Davis. Les décennies suivantes, et singulièrement les dernières années, regorgent d’exemples d’équipes de Coupe Davis torpillées de l’intérieur par la défection de leurs meilleurs joueurs. Que ces défections soient liées à de mauvaises dates ou de mauvaises surfaces pour les rencontres, à des incompatibilités d’humeur entre le joueur et ses coéquipiers, ou le capitaine, ou la fédération nationale, ou tout simplement que le joueur place son classement avant son patriotisme, aucune sanction sérieuse ne peut être envisagée. Lorsque le délicieux Giudicelli a mis sur la table en 2017 des menaces d’exclusion des joueurs potentiels de l’équipe de France qui ne répondraient pas à l’appel de la patrie, il a oublié que sa menace n’était pas crédible et qu’aucun tournoi (hormis peut-être Roland Garros, dont le directeur est nommé par la FFT) n’est supposé lui obéir. C’était déjà le cas en 1973, à un moment où les joueurs n’avaient pour porte-parole qu’une association naissante, mais dont l’affaire a démontré le pouvoir réel.

Plutôt que d’envisager des sanctions contre les joueurs réfractaires à jouer en Coupe Davis, les dirigeants devraient se demander pourquoi le sentiment patriotique dont ils se réclament est si peu répandu chez les joueurs. L’affaire se complique encore si l’on examine les personnes qui ont réellement accompagné un joueur sur la durée de son apprentissage. En tant que champion, Djokovic s’est fait en Allemagne, Safin et Murray en Espagne, Mary Pierce aux Etats-Unis, et Baghdatis en France (mais pas sous l’égide de la FFT). La belle affaire…

De manière plus anecdotique, cette affaire de boycott a montré que Herman David, le grand homme de la révolution de 1968, commençait sans doute à vieillir un peu. Il ne risquait pourtant pas grand-chose à désobéir à l’ITF et à accepter Pilic dans le tableau de Wimbledon.

Et notre ami Pilic dans tout ça ? Il est probablement tombé des nues en voyant tous les joueurs manifester de la solidarité à son endroit. Ils ont été nombreux, pourtant, à souligner son caractère hautain et dédaigneux. Mais la raison de ce boycott était une raison de principe, et l’emportait sur des considérations personnelles.

C’est ici qu’on mesure le temps qui passe : 22 ans plus tard, en 1995, le statut de co-n°1 mondiale de Monica Seles (pendant une durée de 6 mois, pour son retour après sa dramatique agression d’avril 1993 à Hambourg) a été débattu au sein de la WTA, en présence de nombreuses joueuses ; à une exception près (l’abstention de Gabriela Sabatini), elles se sont prononcées contre cette décision, à la grande surprise de la WTA qui a tout de même imposé cette décision. Interrogées sur ce point, les joueuses présentes ce jour-là étaient gênées aux entournures, et il faut remplir les trous : elles ne se sont pas prononcées sur le bien-fondé de ce statut provisoire de co-n°1 mondiale, en revanche elles se sont opposées à ce que ce statut soit accordé à Monica Seles, qui était fort peu populaire dans les vestiaires avant son agression.

Et pour finir, l’affaire Pilic a mis en évidence les carences gigantesques dans la gouvernance du tennis de haut niveau. En 1973, il manque une structure qui veille à articuler les intérêts des joueurs, des fédérations nationales et des directeurs de tournois et à arbitrer en bonne intelligence les conflits d’intérêts. Ce sera l’œuvre à venir, et son grand artisan, cette fois, sera un Français.

A suivre : acte IV, Philippe Chatrier

Toujours aussi intéressant et captivant Rubens. A la différence des autres articles néanmoins, Pilic n’est pas trop protagoniste même si la réflexion sur son affaire est très juste.

En revanche, je ne connaissais pas du tout l’histoire de Seles co n°1 mondiale pour son retour. Est-ce que le classement protégé existait à l’époque ? Avait-ce une influence réelle dans les tableaux?

Salut Perse

J’ai effectivement un peu « forcé » pour centrer l’article autour de Pilic. Je me suis fixé la règle de zoomer sur un personnage différent, mais en l’espèce Nikki Pilic n’est pas vraiment un acteur, plutôt un personnage autour duquel se sont cristallisées beaucoup de questions.

Pour Seles je crois bien que c’est vrai, elle est revenue à l’été 95 et a été classée « n°1 bis » pendant 6 mois, en gros jusqu’à l’AO 96. De mémoire, avec une victoire à Toronto, une finale à l’US, une victoire à Sydney et une victoire à l’AO 96 elle a été classée n°2 de manière « classique » fin janvier 96. De manière curieuse, alors qu’elle venait de réussir un come-back hallucinant, elle n’a plus jamais brillé par la suite.

Mais je ne mentionne Seles dans l’article que pour mesurer le fossé qui s’était creusé en 22 ans, l’esprit purement et farouchement individualiste prenant le pas sur toute autre considération.

Bien d’accord et je comprends la disgression à propos de Seles qui a le point commun avec Pilic d’être Yougoslave également. J’ai découvert le tennis quand mes parents nous ont emmené à RG 99 dont la période glorieuse de Monica était déjà derrière elle (mais je l’ai vu jouer en 2001 je crois)

Bravo, on apprend des tas de choses, toujours pertinentes, et c’est super bien écrit. Un grand plaisir de lecture, et une nouvelle saga de référence pour 15-lovetennis.

Merci Colin pour la « saga de référence » ! Je me suis mis dans les pas d’Antoine, et aussi d’Axelbob et sa série sur Lendl à l’US, c’est vous qui avez créé les codes, je ne fais qu’inscrire mes pas dans ceux des autres !

Quand on lit tes articles, on a l’impression que les faits se sont déroulés hier…

Toujours aussi intéressant, merci !

Je ne sais pas si l’épisode du boycott de Wimbledon en 1973 par les joueurs affiliés à l’ATP peut être comparé à celui de l’attribution de la place de co-numéro un à Seles en 95, en revanche.

En 1973, tel que tu le racontes, ce la apparaît comme une question de principe sur le thème de l’indépendance des joueurs par rapport à leur fédé. C’est en quelque sorte le début de la forme de rivalité entre ITF et ATP : au fond, le tennis est-il un sport individuel, ou un sport collectif ? – sempiternelle question à laquelle personne n’a encore vraiment répondu.

Je comprends tout à fait ce boycott de 1973 (d’autant qu’au niveau sousous, les enjeux n’étaient pas ceux d’aujourd’hui, non seulement en termes de prize money, mais aussi de prestige, avec les contrats de sponsoring qui vont bien, s’agissant de mettre du beurre dans les épinards) : si les joueurs cédaient, chacun d’entre peux pouvait potentiellement s’attendre à ce que sa propre fédé lui impose son calendrier.

Pour Seles en 1995, les enjeux ne sont pas du tout les mêmes, au-delà du peu d’estime que ses consœurs pouvaient avoir pour la joueuse ex-yougoslave.

D’une façon générale, on voit peu les sportifs professionnels brandir (ou exécuter) la menace d’un boycott, ou d’une grève, pour défendre des intérêts collectifs ; le monde du sport pro étant hyper-individualiste par nature…

Séquence nostalgie (pour ceux qui s’en souviennent) : https://www.ina.fr/video/I00009078/

« Un Espagnol tente bien d’attaquer, mais il est pris à partie par d’autres coureurs : il reçoit même un coup de pompe »

- un autre grève a eu lieu en 1998, mais pas pour les mêmes motifs… -

@Paulo,

Je me demande du coup si j’ai bien fait de mettre l’affaire de Seles dans l’article. D’ailleurs je ne m’étais pas rendu compte au départ que Seles était yougoslave comme Pilic, c’est Perse qui l’a pointé à ma place.

Pour Seles les enjeux ne sont pas les mêmes bien sûr, ils sont beaucoup moins importants justement. Ca changeait vaguement quelque chose pour Arantxa Sanchez par exemple, qui se retrouvait n°3 dans les tableaux (au lieu de n°2). Rien à voir avec un boycott, que 79 des 82 membres de l’ATP ont respecté, ce qui les a privés d’une édition de Wimbledon. C’est autrement plus grave que d’être n°3 au lieu de n°2 !

Si je fais cette comparaison dans l’article, c’est pour mettre en relief l’évolution des mentalités en une vingtaine d’années. En 1973, les joueurs ont pris une position commune pour une raison de principe, ce qui n’a pas été sans conséquence pour eux. En 1995, les joueuses ont transformé une question de principe en un règlement de comptes, alors que l’enjeu pour elles était objectivement minime. C’est juste à ce niveau que je me plaçais.

Encore un bel article, Rubens ! Merci.

Hommage à Ivo Karlovic, 40 ans depuis le 28 février.

Le Croate n’est toujours pas rassasié de tennis : Avec ses deux victoires à Indian Wells, sur Ebden puis Coric, son bilan sur l’année 2019 devient positif : 7 victoires pour 5 défaites.

http://static.mondo.rs/Picture/780802/jpeg/GettyImages-1129114602.jpg

Pour les abonnés, L’Équipe publie un article consacré aux vieux qui ne veulent pas entendre parler de retraite.

Si Gaël Monfils veut gagner un Masters 1000, c’est celui-là. A quel moment va-t-il tout foirer?

Y a deux gars qui jouent très bien au tennis aussi sur ce tournoi.

Des petits joueurs, pas avec un palmarès terrible. En devenir les gars.

Leurs prénoms: Roger et Rafa.

Rogé et Pierre-Noël Raphaël, ça ne respire pas la modernité. Le haut du tableau a été amplement nettoyé. Monfils, l’homme aux dix Grands Chelems virtuels, peut bien achever un vieillard en finale.

Ou alors, pour rester dans les vieillards, pourquoi pas Karlovic?

J’avais pensé à toutes sortes de défaites à la con mais oublié cette option.

https://www.eurosport.fr/tennis/masters-indian-wells/2019/atp-indian-wells-gael-monfils-declare-forfait-pour-son-quart-de-finale-a-indian-wells_sto7186811/story.shtml

Bigre! La tenue de Nadal! Entre Véronique & Davina et Raoul le camionneur gay. A noter aussi ce commentaire d’un internaute: « Sampras looks like a homeless guy who didn’t shower for months. »

https://www.youtube.com/watch?v=gwNjM7YoeLM

Quel beau tennis que celui de Kohlschreiber ! Techniquement nickel.

Bravo Rubens pour ce travail historique très agréable à lire !

Le tennis de Kohlschreiber est en effet très esthétique, mais il peut aussi surtout jouer à un niveau très élevé. Dommage que son niveau moyen soit très en-deçà, ce qui l’a empêché d’embrasser la carrière de top-ten que je lui aurais souhaitée.

J’ai régulièrement lu ce commentaire sur le tennis de Filou. J’émettrai quelques réserves. Certes, il a un joli revers à une main, l’emblème du site, mais ça ne fait pas tout. Son coup droit est propre mais avec une prise très fermée. Et puis surtout son engagement ne va pas du tout, il n’y a aucune fluidité. On dirait un type qui apprend à servir ou, à la rigueur, Caroline Garcia.

La prise fermée n’est pas incompatible avec la fluidité. Quel joueur aujourd’hui n’a pas de prise fermée ? Plus ou moins fermée, OK. En tout cas ce n’est pas le coup de droit de Mauresmo. C’est un physique moyen, pas très grand, pas très massif, sa balle avance vite, il sait mettre l’autre sous pression, il sait tout faire et le fait bien, très bon tacticien, excellent fair-play, trop peut-être, tennis varié, pas heurté, plaisant à regarder. Il lui manque le coup qui fait mal mais ce n’est pas pour autant un renvoyeur inlassable. En tout cas, vous l’avez deviné, c’est un joueur que j’ai plaisir à regarder.

Tout de même, il est heurté ce service, avec le petit saut de crapaud à la fin.

Et celui de Federer ?

Je le trouve bien, dans un style compact. Avec le recul, je me demande si le plus beau service, voire l’un des plus beaux coups de l’Histoire n’est pas le service de Sampras. Majestueux, souple, aérien, létal, en un mot, évident.

On n’est pas souvent d’accord

Je ne suis pas monomaniaque.

On se demande bien qui pourrait contester à Sampras le titre de plus beau service de l’histoire…

Stich (1m96) ? Krajicek (1m98) ?

Du haut de son 1m85 Pete les domine tous…

Edberg, moins efficace mais question fluidité et souplesse…

LOL

Pas de 39e Fedal à Indian Wells. Nadal a le genou qui grince.

Ce tournoi est un plaidoyer pour l’avortement. Première partie de tableau, Monfils-Thiem, petit choc, demi-finale avant la lettre: annulé. Deuxième partie de tableau, Federer-Nadal, gros choc, finale avant la lettre: annulé.