Dans l’imaginaire collectif, l’année 1968 est généralement présentée comme le début de l’ère Open. Dans l’histoire du tennis, les records antérieurs à 1968 sont, pour la plupart, entachés d’une suspicion quant à leur signification, car ces records ont été établis dans le contexte de deux univers radicalement séparés, celui des amateurs et celui des professionnels. Mais, dans la pratique, 1968 n’est que le début d’une période agitée qui va s’étaler sur toute une décennie, au cours de laquelle l’ITF, instance internationale « officielle » du tennis, va faire émerger les contours du circuit professionnel tel que nous le connaissons aujourd’hui. Voici une esquisse de cette histoire, racontée par le prisme de ceux qui l’ont impulsée.

Le règne des tartuffes

Wimbledon 1967. Le public londonien assiste à la chevauchée d’un sujet de Sa Majesté, Roger Taylor. Âgé de 26 ans, le natif du Yorkshire atteint sa première demi-finale en Grand Chelem, en battant au passage Cliff Drysdale. Il rate de peu la finale, en s’inclinant face à Wilhelm Bungert en cinq sets. L’Allemand ne fera pas le poids en finale face à la nouvelle étoile montante du tennis australien, John Newcombe. A 23 ans, le natif de Sydney remporte la première de ses trois couronnes dans le Temple.

Le public de Wimbledon, s’il répond présent, reste néanmoins quelque peu sur sa faim. La finale a été expéditive, Bungert n’ayant ravi que cinq jeux à son rival. Mais surtout, de nombreuses absences sont à déplorer parmi les grands champions qui se sont illustrés les années précédentes, ce qui relativise la portée de la victoire du jeune Newcombe. Dans les tribunes, un homme se met au diapason de son public, et ne cache plus son scepticisme. Et pas n’importe quel homme : Herman David. Ancien joueur dans les années 30, puis capitaine de l’équipe britannique de Coupe Davis, il est devenu ensuite bijoutier, mais surtout chairman de Wimbledon. Non que ce nouveau vainqueur soit dénué de qualités. Mais David se demande déjà quand il le verra disparaître, tout comme il a vu disparaître tant de vainqueurs des éditions précédentes : Tony Trabert, Lew Hoad, Alex Olmedo, Rod Laver. Le public de Wimbledon n’a pas eu le loisir de les fêter longtemps : leur victoire les rendait bankables aux yeux de Jack Kramer, le Pape du circuit professionnel, qui les engageait pour des tournées professionnelles, avec de juteuses rémunérations à la clé. Entre gagner 100000 dollars à l’année et continuer à ne rien gagner comme amateur, le choix était vite fait…

Cette situation se double d’une hypocrisie totale des fédérations nationales, qui rémunèrent en sous-main leurs meilleurs joueurs amateurs… afin justement de les garder dans les rangs amateurs. C’est ainsi que Roy Emerson et Manuel Santana sont restés officiellement amateurs au cours des années précédentes, et ont garni leur portefeuille et leurs étagères en Grand Chelem, en l’absence de tous leurs grands rivaux potentiels privés de toute compétition estampillée ITF.

Une première transgression

Pierre Barthès, grand espoir du tennis français des années 60 parti trop tôt rejoindre les rangs professionnels, a souvent narré la conclusion de ses premières aventures chez les pros. Début 1966, il rentre tout juste d’une longue tournée en Australie, sa première, au cours de laquelle il s’est fort bien défendu face aux Hoad, Laver et autres Rosewall. A peine rentré en avion, il file directement à Roland Garros pour raconter ses aventures aux copains. Mais il se voit refuser l’entrée du stade, par le directeur lui-même, qui lui signifie qu’aussi longtemps qu’il restera professionnel l’accès au stade lui sera interdit.

Telle est alors l’ambiance à l’œuvre au sein des instances du tennis. Les professionnels sont regardés comme de la vermine qui doit être éradiquée au plus vite, tant ils donnent le mauvais exemple. Jouer au tennis pour de l’argent, peut-on imaginer comportement plus vulgaire ?

Inutile de s’appesantir sur l’ironie rétrospective du propos.

Aussi, lorsque notre ami Herman David choisit d’organiser dans le Temple de Wimbledon un tournoi réservé aux professionnels, quelques semaines après la victoire de Newcombe, il commet une première transgression d’ampleur. Et des dents grincent. 8 mercenaires vont fouler – vont souiller – le gazon sacré, contre toutes les mises en garde de l’époque. Et pas n’importe lesquels : Laver, Rosewall, Gimeno, Gonzales, Hoad, Stolle, Ralston et Buchholz. Car Herman David n’est pas sourd : il connaît la plupart d’entre eux, tous ont foulé le gazon sacré au cours de leurs années amateurs. Mais surtout, la rumeur fait d’eux les meilleurs joueurs du monde, et il y a fort à parier que les cartes du tennis de haut niveau seraient largement rebattues si les pros étaient à nouveau admis dans les grands stades.

Ce « Wimbledon Pro » d’août 1967 va s’avérer un immense succès populaire. David s’est fait souffler l’idée de ce tournoi par son ami Bryan Cowgill, le patron de BBC Sports. Avec un tel blanc-seing, inutile de préciser que l’événement aura sa couverture télévisée. En direct, et en couleur s’il vous plait, pour la première fois pour un événement sportif ! Quant au public, les seuls noms des joueurs invités suffiront à faire le plein. Le tournoi se soldera par une victoire de Rod Laver sur Ken Rosewall. Mais surtout, Herman David, qui n’est pas sourd, n’est pas non plus aveugle. Et il va pouvoir vérifier la rumeur : le spectacle est sans commune mesure avec ce que le « vrai » tournoi de Wimbledon a pu proposer, et les pros sont bien meilleurs que les amateurs.

La déflagration

Herman David vient de craquer une allumette, il ne va pas la tenir en main bien longtemps. Il va déclencher l’explosion générale.

En septembre 1967, il amorce la charge décisive, en annonçant que la prochaine édition de Wimbledon sera « open », lors d’une conférence de presse qui fera grand bruit. La décision est unilatérale, et irrévocable. Elle est parfaitement illégale, aussi. Mais Herman sait ce qu’il fait : en tant que patron de Wimbledon, il est conscient d’être aux manettes de l’épreuve la plus prestigieuse de la planète tennis. Et il est aussi conscient que ce prestige est de plus en plus terni par l’absence des meilleurs joueurs du monde et que la situation ne peut plus durer.

La riposte de l’ITF, par la voix de son président Giorgio Di Stefani, ne tarde pas ; elle exige de la fédération britannique le bannissement du tournoi de Wimbledon. Réponse des intéressés, le 14 décembre : la fédération britannique déclare l’abolition de la distinction entre amateurs et professionnels pour tous les tournois disputés sur le sol britannique, à compter du 1er janvier 1968. Nos voisins d’Outre-Manche se rangent ainsi derrière Herman David, et pointent leur majeur en direction de l’ITF.

Dans un contexte de pugilat verbal par médias interposés entre Herman David et Giorgio Di Stefani, deux nouveaux acteurs, sentant souffler le vent de l’histoire, avancent alors leurs pions.

Mais tout d’abord, quid des joueurs professionnels ? Ils voient poindre une lueur d’espoir. Jack Kramer a passé la main au début des années 60, et l’IPTA, l’association des joueurs professionnels présidée par Ken Rosewall, est quasiment en état de mort clinique. Le petit maître de Sydney n’a pas le même talent pour les affaires que pour glisser un revers, et sous sa présidence, les perspectives financières se sont largement assombries. Passé le recrutement de Rod Laver fin 1962, l’IPTA s’est avérée incapable de recruter de nouveaux champions d’envergure, concurrencée par les dessous de table distribués à des joueurs afin de les garder dans les rangs amateurs.

C’est George McCall qui va voler au secours de l’IPTA. Capitaine de l’équipe australienne de Coupe Davis de 1965 à 1967, McCall crée la National Tennis League (NTL) et fait signer un contrat à la plupart des meilleurs joueurs issus de l’IPTA : Rod Laver, Ken Rosewall, Lew Hoad, Andrès Gimeno, Fred Stolle, Pancho Gonzales et quelques autres. Avec une telle écurie, la plus prestigieuse de l’époque, il pense être en mesure de négocier au plus offrant la venue des uns et des autres sur les épreuves « open » à venir.

Un autre acteur intervient, plus inattendu : un milliardaire texan, Lamar Hunt, et le dirigeant d’un stade à la Nouvelle-Orléans, Dave Dixon, s’associent pour créer une nouvelle structure professionnelle, le World Championship Tennis (WCT). En vue de la création d’un nouveau circuit, Hunt et Dixon recrutent plusieurs membres de l’association des joueurs professionnels, recalés par McCall : Dennis Ralston, Horst Buchholz et Pierre Barthès. Moins prestigieux a priori… mais Dixon et Hunt sont des nouveaux venus dans le tennis, et ils inspirent moins confiance que McCall. Aussi mettent-ils sur la table une somme importante, assortie de fortes garanties, pour recruter également John Newcombe, Tony Roche, Cliff Drysdale, Nikki Pilic et Roger Taylor. Les huit joueurs ainsi recrutés seront surnommés les « handsome eight », les « huit beaux gosses ».

Le vote de la Concorde

L’arrivée de ces deux nouvelles structures professionnelles achève de mettre le feu aux poudres. Le 8 janvier 1968, l’ITF suspend la fédération britannique. Mais trop d’eau a coulé sous les ponts en quelques mois, et la position de l’ITF devient intenable. Que vaudront les Grands Chelems à venir en l’absence de la quasi-totalité des meilleurs joueurs du monde ?

Le sorcier Harry Hopman, entraineur historique de toute la palanquée de champions australiens ayant dominé le tennis depuis 20 ans, est aussi un farouche partisan du tennis amateur, et a rompu depuis plusieurs années tout contact avec ses anciens poulains devenus professionnels. Devant la tournure des événements, il prédit un Wimbledon décapité et composé exclusivement de joueurs britanniques… Le terrain va lui apporter la réponse.

Lors de la deuxième quinzaine de janvier, la fédération australienne, la plus conservatrice de toutes, adopte une position suicidaire mais cohérente. Elle choisit d’exclure les professionnels, mais aussi les « faux amateurs » comme Roy Emerson et Manolo Santana, dont il est de notoriété publique qu’ils touchent des dessous de table de la part de leur fédération. L’édition 1968 figure en bonne place parmi les levées les plus oubliables du Grand Chelem australien. Le tableau est constitué à 90% de locaux, et le vainqueur, Bill Bowrey, ne fera plus jamais parler de lui…

Di Stefani finit par convoquer une assemblée générale extraordinaire de l’ITF, avec l’ouverture pour unique ordre du jour. Ce sera le 30 mars 1968, à Paris, dans une salle du Salon de l’Automobile, près de la Place de la Concorde. Avec Roy Emerson qui s’apprête à signer un contrat avec la NTL, c’est désormais un nombre vraiment gênant de top joueurs qui sont virtuellement exclus des tournois du Grand Chelem. Le lobbying de Jack Kramer a fait son œuvre. En France, Philippe Chatrier, président de la ligue de Picardie, entreprend un véritable travail de sape par le biais de Tennis de France, la revue qu’il a créée, dans laquelle ses éditoriaux sont de véritables charges contre les dirigeants français accrochés à leurs principes d’un autre âge.

Bref, ce 30 mars 1968, le fruit est mûr pour que l’ITF bascule enfin dans l’ère Open. C’est sa crédibilité qui est en jeu. Par un vote à main levée, l’ITF accepte le principe d’une « ouverture » partielle de certains tournois. Leur nombre n’est pas encore fixé, il y en aura finalement 12 en 1968.

Mai 68 : un Roland Garros… révolutionnaire

En avril, le tournoi de Bournemouth, en Angleterre, restera dans l’histoire comme le premier tournoi « Open ». L’honneur des amateurs est sauf, puisque l’un des leurs, Mark Cox, l’emporte sur Roy Emerson et Pancho Gonzales. Mais la finale oppose bien les deux rois officieux des années 60, Ken Rosewall et Rod Laver. C’est l’aîné qui l’emporte en quatre sets. Mais l’attention se porte avant tout sur le Roland Garros à venir, le Grand Chelem premier de cordée dans cette révolution en marche. La grande famille du tennis n’est pas totalement réunifiée : les handsome eight de la WCT doivent honorer leurs engagements vis-à-vis de leur nouveau patron Lamar Hunt, et disputent une tournée professionnelle aux Etats-Unis. Pierre Barthès en nourrira un regret éternel ! Les pros de la NTL, en revanche, sont là et bien là, Laver et Rosewall en tête. Prudemment, la FFT les nomme têtes de série n°1 et 2. Le premier « amateur », qui est d’ailleurs passé pro le 1er avril, est Roy Emerson, tête de série n°4.

La FFT est réservée sur ce French Open, et les débats font rage sur le risque financier. L’épreuve distribuera 100000 francs au total, à mettre en balance avec les 300000 francs de recettes de l’année précédente.

Mais une autre révolution est en marche à Paris. Depuis début mai, le Quartier latin est l’épicentre d’un mouvement social d’une ampleur sans précédent, qui laissera des traces indélébiles sur la société française. Et Paris n’est pas si facile à rallier, les transports étant largement bloqués. 31 forfaits sont enregistrés au 1er tour, dont ceux de Ian Kodès, Nicola Pietrangeli et Lew Hoad. Quand la grève générale est déclenchée le 22 mai, il n’y a plus de transports en commun dans la capitale française, ce qui s’ajoute à la pénurie d’essence. Dans ce contexte particulier, beaucoup de spectateurs potentiels ne parviennent pas à rallier le stade, et la première semaine est tristounette devant un public clairsemé. Les choses basculent le 30 mai : les multiples transistors diffusent dans les tribunes le discours du Général De Gaulle annonçant la dissolution de l’Assemblée nationale. Dès le 1er juin, dans un pays qui redémarre, le public répond massivement présent et se montre enthousiaste devant le spectacle qu’offrent les pros, si longtemps bannis du stade.

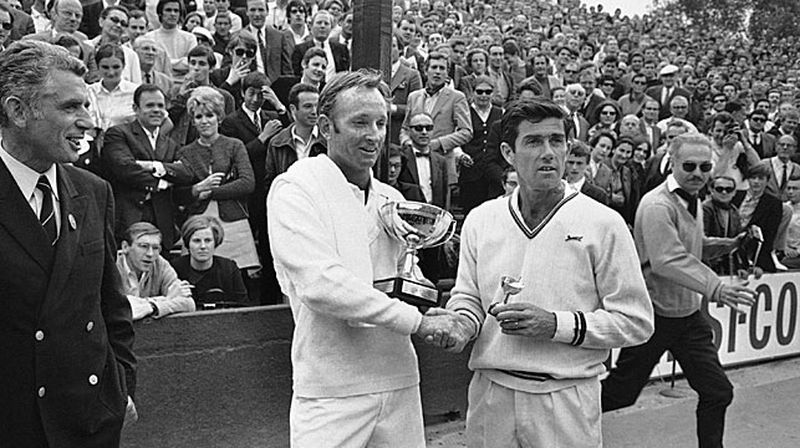

Et c’est surtout Pancho Gonzales qui fait le spectacle. A 40 ans, le vieux lion terrasse Roy Emerson en quarts de finale, en cinq sets, laissant au public français le goût amer de toutes ces années, ses meilleures, où il n’a pu disputer l’épreuve. Mais les deux favoris, Laver et Rosewall, sont bien au rendez-vous de la finale. Depuis 1967, le second ne semble plus en mesure de contester la supériorité du premier, mais sur terre battue sa science du déplacement continue à poser des problèmes à Rocket. Et une nouvelle fois, le petit maître de Sydney va donner la leçon, l’emportant en quatre sets.

La réunification

Après le « French Open », place au « Wimbledon Open ». L’heure est venue pour Herman David de récolter les fruits de son coup d’état. Cette fois tout le monde est là, et les pros ne sont pas à la fête. Le tenant du titre John Newcombe est vaincu par Arthur Ashe, et Rosewall tombe face à Tony Roche. Rod Laver, le favori, est le seul à tenir son rang. Il prolonge son invincibilité dans le Temple – sa dernière défaite remonte à 1960 – en écrasant Roche en finale en moins d’une heure.

Dans ce concert désordonné de l’ère Open, la fédération française, on l’a vu, s’est montrée réservée et partagée, pour des raisons essentiellement financières. Son homologue américaine l’est aussi, mais pour des raisons éthiques puisqu’elle décide d’organiser deux tournois à la suite, le premier réservé aux amateurs et le second ouvert à tous. Pour lever les derniers doutes sur l’ouverture, la victoire d’un amateur s’avère nécessaire. Ce sera Arthur Ashe. Officier de l’armée américaine, il abolit définitivement la distinction entre amateurs et professionnels en remportant les deux épreuves.

Au cours de la deuxième épreuve, pour le coup le « vrai » US Open, les vedettes professionnelles s’inclinent prématurément, et notamment Laver en huitièmes face à Cliff Drysdale. Cette édition révèle le Hollandais Tom Okker, qui vient de passer professionnel. Le « Hollandais volant » dispose de Gonzales en quarts (l’empereur Pancho avait sorti Roche au tour précédent) et Rosewall en demis. Mais Arthur Ashe est le plus fort en finale, et l’emporte en quatre sets. Pour la petite histoire, l’amateur Américain ne touchera pas le chèque destiné au vainqueur, qui reviendra à Okker malgré sa défaite.

L’exploit du siècle

A l’orée de 1969, Rod Laver est le meilleur joueur du monde, mais Ashe, Rosewall et Roche sont en position de le contester. Rod remporte bien l’Open d’Australie, mais sa demi-finale face à Tony Roche, remportée en cinq sets, a été épique. La finale, face à Andrès Gimeno (tombeur de Rosewall) est plus tranquille. Mais c’est bien Roche qui monte en puissance et s’affirme comme son rival le plus encombrant.

De l’aveu de Laver lui-même, rien n’est sérieusement envisageable avant Roland Garros. C’est la surface la plus difficile pour son jeu d’attaquant, et Rosewall fait une nouvelle fois figure d’épouvantail. « Muscles » fait d’ailleurs une spectaculaire démonstration de force jusqu’à la finale, dominant notamment Roche en trois petits sets en demi-finale. Invaincu face à Laver sur terre battue, il fait figure de net favori de la finale face à Rod, d’autant que ce dernier a connu une chaude alerte au deuxième tour face à son compatriote Dick Cleary (qui a mené deux sets à rien). Contre toute attente, c’est le jeu précis de Rosewall qui va se dérégler ce jour-là, face à un Laver qui ne rate rien. En trois sets secs, le rouquin remporte la finale et voit d’un seul coup s’ouvrir la route du grand exploit.

Wimbledon ne sera pas la levée la plus simple pour Rod. Il frôle l’accident industriel au deuxième tour face au modeste Indien Premjit Lall, qui mène deux sets à zéro. Stan Smith, 22 ans, le pousse également aux cinq sets en huitièmes de finale. Il l’emporte ensuite en quatre sets face à Drysdale, Ashe et Newcombe en finale.

Cette fois, Laver a fait le plus dur : il est irrésistible pendant un été de feu qui le voit remporter cinq tournois d’affilée. A l’US Open, seul l’Américain Dennis Ralston le menace sérieusement en huitièmes de finale. La pression est plus forte que jamais pour lui, alors que l’exploit ultime se profile. Son adversaire pour le dernier match, ô combien symbolique, sera Tony Roche, qui l’a dominé à cinq reprises en 1969. C’est le ciel qui va venir au secours de Rocket : omniprésente lors de la deuxième semaine, la pluie rend le gazon de Forest Hills quasi-impraticable. A la fin du premier set, Laver demande à l’arbitre la permission de jouer avec des chaussures à pointes. En principe c’est interdit sur gazon, mais devant les conditions extrêmes l’arbitre accepte. Passée la perte du premier set, Rod déroule son tennis, face à un Tony Roche qui patauge dans le marécage, et qui ne marquera plus que cinq jeux en trois sets…

Herman David le révolutionnaire

Rod Laver peut dire merci à Herman David. L’ère Open, qui a donc débuté en 1968, lui a laissé une fenêtre unique pour réaliser l’exploit ultime du tennis, le Grand Chelem calendaire, en présence de tous ses rivaux. La révolution aurait pu intervenir à la fin des années 40, des années 50, ou même au début des années 60. Les tyrans du tennis professionnel que furent successivement Jack Kramer, Pancho Gonzales et Ken Rosewall auraient été en position favorable pour réussir un tel exploit. Mais en 1969, ce ne pouvait être que Laver. Pas en 1968 donc, le tournoi australien de janvier ayant maintenu l’exclusion des pros. Et pas en 1970 non plus, comme nous le verrons.

En 1967, Roy Emerson, pour sa victoire à Roland Garros, se voyait offrir un bon d’achat dans un magasin de sports. Un an plus tard, Rod Laver touchait 124000 dollars pour sa saison exceptionnelle. En une année, le visage du tennis de haut niveau aura été transfiguré. Pour paraphraser nos voisins britanniques, en septembre 1967, lorsqu’Herman David fit cette conférence de presse qui déclencha la révolution de l’ère Open, ce n’est pas seulement le continent qui était isolé, c’est toute la planète tennis, incarnée par l’ITF et son président Giorgio Di Stefani.

L’ère Open va, bien entendu, accélérer la professionnalisation du tennis. Entre tennis amateur, écuries professionnelles et nouveaux circuits de tournois directement concurrents, le modèle économique du tennis va se chercher encore quelques années. Mais la révolution est bien en marche, et elle sera venue d’Angleterre.

A suivre : acte II, Lamar Hunt

Passionnant ce rappel historique, merci Rubens.

Quelles sont tes sources? Ta mémoire uniquement? Ou ta vieille collec de « Tennis de France »?

Salut Colin,

Il y a quelques années j’avais déjà fait une série sur cette période, sur un autre forum. Je suis retombé dessus il y a peu, en faisant le ménage dans mon ordi. Je me suis dit que ce serait mieux de zoomer à chaque fois sur un personnage clé (plutôt un officiel). Et effectivement je me suis mis dans la roue d’Antoine, dont j’ai dégusté la série sur le tennis pro.

Mes sources ? Tennis de France en effet, mon entraineur en avait une collection, on faisait des stages chez lui quand j’étais ado, le soir je dévorais les Tennis de France. J’hallucinais sur les éditos de Chatrier, la plume était trempée dans l’acide ! Je restitue de mémoire des bouts de ça, des bouts de Tennis Mag aussi. Et aussi ce site : http://www.histoiredutennis.com/. Plus mis à jour depuis quelques années, mais une mine d’infos !

Ce qui ressort de cette période, c’est évidemment le Grand Chelem de Rod Laver. Il a toute sa légitimité, puisqu’aucune restriction n’a empêché ses rivaux d’être présents cette année-là. Cela dit, sans rien enlever à son exploit, d’autres grands champions l’ont précédé, et auraient été aussi en mesure de réaliser le Grand Chelem s’ils en avaient eu le droit. Plusieurs champions ont dominé leur époque sur une longue période, et avec une grande marge sur leurs opposants. Simplement cette domination ne se traduit pas par des palmarès tels que nous les mesurons aujourd’hui. C’est pour cela que je reste, globalement, un peu à l’écart des débats sur le GOAT qui agitent le landerneau depuis des années, et singulièrement depuis le trio Fedalic.

D’ailleurs je viens de réaliser que ton texte (premier volet d’une nouvelle saga) est une suite directe de la saga jadis publiée ici-même par Antoine:

Le tennis professionnel avant l’ère Open

Voir notamment la partie 5/5 dont la fin est une parfaite introduction à ton texte:

http://www.15-lovetennis.com/?p=982

Et tiens, en relisant les commentaires de l’époque, je me rends compte qu’Antoine nous avait promis une suite censée s’appeler « Les débuts de l’ère Open » (voir son commentaire du 15 septembre 2009 at 19 h 33 min). Or, à ce qu’il me semble, elle n’est jamais venue (?). Donc merci encore Rubens de reprendre le flambeau.

Jamais pseudo ne fut si bien porté ! Voilà, une fresque magistrale du début l’ère Open ! Nous attendons la suite avec impatience, cher Rubens, tous les lecteurs silencieux de 15love sont derrière moi, of course.

Merci, Ruben. Très bel article.

Merci à tous , la suite est en préparation !

Je ne me rendais pas compte à quel point ce fut un exploit pour Laver de réaliser le Grand Chelem en 68… bon, en même temps comme dirait l’autre, 3 GC sur 4 se jouaient sur gazon, à l’époque.

J’ai appris bien des choses avec cet article, Rubens ; il est toujours très instructif de connaître l’Histoire… ça permet de mieux comprendre le présent.

Sachant qu’il a eu chaud, très chaud, à plusieurs reprises pendant son parcours. 5 matchs en cinq sets tout de même, et un paquet en quatre sets. Quand on compare avec le Djoko Slam de 2015-2016, il n’y a pas photo, Nole avait une marge nettement supérieure !

Quel article! Un grand merci pour cet éclairage très didactique et prenant sur cette ère de grands bouleversements dans le tennis.

La plongée dans les coulisses est très instructive pour moi qui suis né à la fin des années 80 et dont l’éveil au tennis dans une période où la structure avait sédimenté (seule la Coupe du Grand Chelem étant un indicateur de la lutte souterraine).

Salut Perse,

La Coupe du Grand Chelem est une verrue effectivement récente, issue directement de l’existence conjointe d’une double légitimité, celle de l’ITF et celle de l’ATP. Mais tu as assisté à un autre épisode, beaucoup plus récent encore : la vente au plus offrant de la Coupe Davis !

Oui effectivement la mort de la Coupe Davis est l’épisode le plus récent mais je ne le compte pas comme partie de l’histoire pour le moment.

Une fois de plus, Gaël Monfils se rappelle à notre bon souvenir.

Je n’ai pas vu le match mais les highlights sur Eurosport.fr sont très spectaculaires. Et on voit notamment La Monf’ prendre le filet!!! (idem la veille contre Medvedev sur balle de set).

Quand Monfils est bon, il est vraiment très bon.

Avoir éliminé l’homme en forme (Medvedev) et l’homme de retour en forme (Wawrinka), c’est très très fort.

Cela va-t-il continuer ? Monfils a répondu dans une formule forte, sybilline, interrogeant la question du temps plus puissamment qu’Heidegger ne l’avait fait (en son temps), étincelante et métaphysiquement vertigineuse : « 2019, c’est 2019″.

Tout est donc possible, tout et son contraire. Le fils prodigue est de retour !

J’ai vu le match et le plus grand mérite de Monfils est d avoir gagné, sans rien lâcher dans le set final une fois le break en poche.

Mais ce qu’il faut quand même préciser, c’est que c’est Stan qui a « décidé » de la physionomie du match. Mauvais au début, excellent au 2ème, puis baisse de concentration et de régime en début de 3ème.

Les grands horlogers sont Suisses, c’est clair. Mais savoir profiter des « occasions » qui passent, occasions est vite dit d’ailleurs, est une qualité au tennis.

Monfils a joué dans sa filière, celle d’une couverture de terrain exceptionnelle, entrecoupée de coups droits dévastateurs, de montées au filet bien venues et… de coups de mou habituels. C’est rare de le voir prendre le match en main du début jusqu’à la fin. Il l’a fait une fois en CD contre qui tu sais (oui, le Maître n’était pas au meilleur de sa forme, c’est incontestable) et une autre fois à l’USO, l’année dernière, pendant un set contre un excellent Nishikori qui s’est retrouvé dépassé en vitesse, en puissance, en tout. Ensuite, Monfils s’est blessé, comme d’habitude.

Alors c’est vrai que, comme tout le monde, quand je vois Monfils diriger l’échange en puissance (très rarement, c’est vrai) on ne peut qu’entonner la rengaine : « Ah si seulement Monfils jouait tout le temps comme ça ! ».

Malheureusement, Monfils ne le peut pas. Il n’a pas assez confiance dans son jeu. Avoir confiance dans son jeu, c’est la marque des plus grands. Dommage ! Mais qu’est-ce qu’il joue bien, Monfils, quand il joue bien ! Il faut le voir pour le croire.

Une information qui ne nous rajeunit pas : John McEnroe a 60 ans aujourd’hui… http://www.monsieurvintage.com/life/2019/02/john-mcenroe-fete-ses-60-ans-35563

Merci pour l’article qui resitue bien les évènements dans leur contexte.

Les anglais, que l’on dit, souvent à juste titre, les champions de la tradition, ont quand même bousculé pas mal de choses pour faire avancer le schmilblick.

Salut Montagne,

Je n’ai pas mentionné dans l’article un petit point clé que je n’ai pas pu vérifier : j’ignore s’il existe ou non un lien organique entre Wimbledon et la fédération britannique. J’ai le souvenir d’un vieux Tennis Mag (on y revient !) où Richard Evans rappelait que Wimbledon est un club privé, parfaitement indépendant et souverain. Au contraire de Roland Garros et Flushing Meadows, qui sont les sièges de leurs fédérations nationales, et dont les recettes profitent au développement du tennis en France et aux Etats-Unis.

Mais du coup, je ne vois pas le sens de ce qu’aurait été une « exclusion » de Wimbledon pour la fédération britannique : on n’exclut que ceux qui sont des nôtres, or Wimbledon n’a aucun lien organique avec la fédération britannique. Si quelqu’un peut m’éclairer sur ce point, je suis preneur.

En revanche, je formule une hypothèse : Herman David a pris cette décision radicale, entre autres parce que l’ITF n’avait aucun moyen de pression sur lui. Le directeur de Roland Garros, par exemple, s’il avait pris une telle décision d’une manière aussi unilatérale, encourrait le risque d’une coupure des robinets financiers de l’ITF, une exclusion de l’équipe de France de la Coupe Davis ou quelque chose de ce genre. Herman David avait une indépendance que n’avaient pas ses homologues, c’était à lui d’initier cette révolution.

Il est notable, encore aujourd’hui, que les 4 Grands Chelems sont indépendants les uns des autres, et que chacun prend de nombreuses décisions dans son coin. On l’a vu avec l’instauration du tie-break au cinquième set.

Excellente remarque en effet.

L’ITF pouvait non pas exclure la « All England Lawn Tennis and Croquet Club », mais interdire aux joueurs (amateurs) de participer au tournoi open. Mais ceux-ci auraient pu allègrement passer outre attirés par le prestige du tournoi et le montant des gains.

Peut-être Colin a t il d’autres explications.

Tu dois confondre avec Antoine, mon cher Montagne. C’est lui l’encyclopédiste ici !

Pas de modestie Colin, toi aussi tu es une mémoire…

C’est gentil Montagne mais ma mémoire remonte seulement à 1976. Avant, je n’y connais rien de rien !

Salut à toi Rubens !

Merci beaucoup pour cet article, très instructif et bien écrit, j’ai eu beaucoup de plaisir à le lire. Je connais très peu cette période du début de l’ère Open … Du coup j’en redemande !! J’aurais grand plaisir à lire la suite.

Bonne semaine à tous !

Adieu Couilles qui n’a pas su trouver de plan B face au jeune Rublev en rut qui a joué sous l’emprise d’une furia priapique irrésistible ! J’adore ce tennis. Je ne sais pas pourquoi. D’ordinaire j’aime le tennis fluide, varié, intelligent – même si l’intelligence n’a rien à faire dans l’histoire, c’est pour mieux me faire comprendre – et là, c’est pétard à tous les étages, le gros couillu à bout de souffle qui crache ses horribles Kinder Bueno dans un râle d’impuissance, des volées liftées en veux-tu en voilà pour accélérer un peu plus un jeu déjà infernal. Ah que c’est bon !