Deuxième partie : la poule à la tête coupée (1969-1975)

S’il est un fil qui s’est brusquement coupé en 1968 avec l’ouverture, c’est bien celui qu’avait longuement tissé Harry Hopman. Aux exclusions de Rosewall et Laver déjà en vigueur depuis des années s’ajoutent désormais celles des amateurs qui se sont empressés de rejoindre les écuries professionnelles début 1968, à savoir Roy Emerson, John Newcombe et Tony Roche. Soit la totalité de l’équipe d’Australie virtuelle de l’époque. Hopman a bien préparé la suite, avec John Alexander et Phil Dent, le premier nommé, à 17 ans, devenant le plus jeune joueur sélectionné en Coupe Davis pour la finale de 1968. Mais en face se dresse la puissante équipe des Etats-Unis, emmenée par Arthur Ashe et Stan Smith… Il n’y aura pas de miracle, et l’Australie est vaincue 3/0 à domicile. La fin d’une ère, car la source Hopman, qui semblait intarissable, va brusquement donner des signes de faiblesse. Son système, dont la différence se faisait sur la transmission, s’effondre brusquement. Privés de grand frère, Dent et Alexander ne joueront jamais les premiers rôles, et il faudra attendre le milieu des années 80 pour avoir à nouveau un champion australien, Pat Cash, d’envergure mondiale.L’ouverture de 1968 va ouvrir une nouvelle période pour le Grand Chelem australien, celle où tous les grands champions de l’époque seront désormais théoriquement autorisés à venir. Mais avec la fin de l’ère Hopman, le Grand Chelem australien va se retrouver confronté à l’assèchement de son réservoir national.

Depuis la fin de la guerre, seules les victoires des Américains Dick Savitt en 1951 et Alex Olmedo en 1959 empêchent un palmarès immaculé, constitué exclusivement d’Australiens. Sedgman, McGregor, Rosewall, Rose, Hoad, Cooper, Laver, Emerson. Un palmarès qui a fière allure au premier abord, mais qui masque le fait que l’Australian Open propose des tableaux constitués presque exclusivement d’Australiens, et qu’il s’apparente davantage à un tournoi national qu’à un tournoi du Grand Chelem. Tant que les joueurs qui s’y affrontent sont également les meilleurs joueurs du monde, il n’est pas grand monde pour relever la différence. Mais les années 70, comme expliqué plus haut, vont voir se desserrer l’étreinte australienne sur le tennis de haut niveau, et renvoyer le stade de Kooyong à un statut de vestige d’une splendeur passée.

Les dirigeants de la fédération australienne sont bien conscients de cette réalité lorsqu’ils montent au créneau en mars 1968 pour empêcher l’ouverture. Des quatre grandes fédérations qui règnent alors sur le tennis, celle des Antipodes est sans nul doute la plus hostile à la révolution de l’ère Open, car cette révolution va inévitablement mettre fin à 20 ans de domination pratiquement sans partage du tennis australien. En empêchant les « faux » amateurs Emerson et Santana de participer à la levée australienne de 1968, ils viennent d’ailleurs de mettre fin à une hypocrisie générale qu’ils pratiquaient eux-mêmes auparavant. Un authentique amateur, Bill Bowrey, a pu ainsi inscrire son nom au palmarès du Grand Chelem, avec un tableau indigent. Finies les tournées mondiales de tonton Harry financées par la fédération australienne. Les meilleurs joueurs du monde sont payés pour exercer leur art, ils ont autre chose à faire que de prendre les jeunes sous leur aile, ils regardent désormais leur Grand Chelem comme n’importe quel autre tournoi, et s’il ne propose pas une dotation suffisante ils ne se déplaceront pas.

L’histoire de l’open d’Australie entre 1969 et 1975 s’apparente à la chronique d’un monde au bord de l’effondrement.

[Note : pour chaque édition sont précisées les dates de la finale de la Coupe Davis, celles du Masters à partir de sa première édition en décembre 1970, ainsi que les principales têtes d’affiches de ces deux compétitions.]

1969 (20-27 janvier – Dotation 26500 $)

Finale Coupe Davis 1968 (Australie, du 26 au 28 décembre 1968) : Etats-Unis b. Australie (Ashe, Smith)

Premier Australian « Open », avec 6 tours étalés sur 8 jours. Avec des bizarreries, comme Allan Stone, tête de série n°16, directement qualifié pour le second tour, contrairement à Tom Okker, tête de série n°3… Le tableau est difficile à remplir, et 28 des 48 participants sont australiens. Le tournoi est précédé d’une mini-saison de 3 semaines sur gazon en Australie, à des dates proches de celles d’aujourd’hui.

Sur le terrain, Rod Laver, n°1 mondial officieux (le classement ATP n’existe pas encore) pose la première pierre de son édifice monumental de 1969. Il s’impose en finale face à Andrés Gimeno, tombeur en huitièmes de Ken Rosewall. Le plus beau match du tournoi sera la demi-finale entre Rod Laver et Tony Roche. 4h20 de tennis total, 45° enregistrés sur le court, et tout le monde qui somnole alors qu’un retour de Laver sort nettement, à 4/3 Laver au cinquième set, 0/15 sur le service de Roche. La victime elle-même n’a plus le courage de venir se plaindre, quelques minutes plus tard Roche est éliminé. Mais il s’affirmera comme le rival le plus coriace de Rocket sur la route du Grand Chelem, en le dominant à cinq reprises cette année-là.

1970 (19-27 janvier – Dotation 12000$)

Finale Coupe Davis 1969 (Etats-Unis, du 19 au 21 septembre 1969) : Etats-Unis b.Roumanie (Ashe, Smith, Nastase)

Mêmes dates que l’année précédente, mais une dotation ridicule, même pour l’époque. Les pros de la NTL, Laver et Rosewall en tête, sont sous la coupe du puissant George McCall, qui exige des garanties pour les faire déplacer. La fédération australienne, totalement imprégnée d’un amateurisme finissant, est loin de pouvoir offrir les garanties suffisantes, et le tableau sera amputé des pros de la NTL. L’écurie de Lamar Hunt, elle, est bien présente. Avec 29 locaux et 19 étrangers, les Aussies continuent à se tailler la part du lion. Les organisateurs ont enfin appris à faire un tableau et à positionner correctement les 16 têtes de série, dont 8 seulement sont australiennes, absence des pros NTL oblige. L’étreinte de la domination australienne commence à se desserrer.

Comme l’année précédente, le tournoi se solde par un échec financier. La levée australienne subit alors la désaffection de son public, à laquelle les retransmissions télévisées ne sont pas étrangères. Le spectateur peut désormais décapsuler sa bière et regarder le tournoi derrière son téléviseur, au lieu de braver la fournaise estivale.

Les quarts de finale débouchent sur trois surprises, avec les défaites de Tony Roche, John Newcombe et Tom Okker. C’est Arthur Ashe, tête de série n°4, qui tire son épingle du jeu, en disposant en finale de l’Australien Dick Crealy en quatre sets. Crealy est la bonne surprise australienne du tournoi. Tombeur de Stan Smith, Tom Okker et Roger Taylor, il se poserait presque comme un successeur possible aux légendes bientôt vieillissantes, mais il a déjà 25 ans et ce sera sa seule finale en Grand Chelem…

1971 (7-14 mars – Dotation 50000$)

Finale Coupe Davis 1970 (Etats-Unis, du 29 au 31 août 1970) : Etats-Unis/RFA (Ashe)

Masters 1970 (du 8 au 13 décembre 1970, Tokyo) : Rosewall, Franulovic, Ashe, Smith, Laver, Kodes

L’Australian Open propose enfin une dotation digne de ce nom, grâce à un sponsor, la marque de balles Dunlop. Le mécène Lamar Hunt vient aussi à la rescousse du tournoi en y envoyant son armada ; il a avalé la NTL de McCall l’année précédente, et son écurie compte désormais tous les meilleurs joueurs australiens. Hunt a négocié directement avec Dunlop et non avec la fédération australienne. La main de Lamar Hunt est visible dans la date choisie, au mois de mars, à la fin d’un hiver où le circuit ATP s’est essentiellement disputé sur le sol américain. Elle est visible également dans l’instauration du tie-break, qui est déjà en vigueur sur le circuit WCT mais qui est encore loin d’être appliqué partout. L’Australian Open est pratiquement un tournoi WCT, même si les apparences sont respectées. Avec 26 locaux et 22 étrangers, les Australiens restent majoritaires. Mais avec 6 têtes de série australiennes sur 16, le déclin se poursuit.

Le changement de dates n’attirera hélas pas plus de public. Et curieusement, les stars australiennes ne se sentent pas particulièrement concernées. Laver, Roche et Newcombe chutent prématurément. Le seul à rester debout sera Ken Rosewall. A 36 ans, « Muscles » est le premier de l’ère Open à remporter une levée du Grand Chelem sans perdre un seul set. Il réussit une démonstration de force en finale, face au tenant du titre Arthur Ashe qui ne marque que 9 jeux.

1972 (26 décembre 1971 – 3 janvier 1972 – Dotation 10000$)

Finale Coupe Davis 1971 (Etats-Unis, du 8 au 11 octobre 1971) : Etats-Unis b. Roumanie (Smith, Nastase)

Masters 1971 (du 7 au 12 décembre 1971, Paris) : Nastase, Richey, Barthes, Kodes, Smith, Franulovic, Graebner

Après des décennies d’itinérance entre Sydney, Brisbane, Adelaïde et Melbourne, le site de l’Australian Open se fixe définitivement à Kooyong, le plus grand et le plus prestigieux des stades de tennis australiens, le plus à même aussi d’accueillir la presse et les équipes de télévision.

Le sort de cette édition est scellé bien avant que la première balle soit frappée. En 1971, la fédération internationale décide de bannir de toutes ses compétitions les professionnels de la WCT de Lamar Hunt. Devenu le patron de 32 des meilleurs joueurs du circuit, le Texan exige des garanties financières de plus en plus exorbitantes aux yeux de l’ITF, qui ne peut suivre le rythme. Le décret d’Allan Heyman prend effet au 1er janvier 1972, et prive les résultats du premier semestre 1972 d’une grande part de leur signification sportive. Les organisateurs de l’open d’Australie croient judicieux d’avancer leur tournoi aux derniers jours de 1971, afin d’échapper au couperet de l’ITF. Mais en pleine trêve des confiseurs, personne ne se bouscule au portillon du stade, d’autant plus que le sponsor Dunlop s’est enfui, en même temps que Lamar Hunt, rendant la dotation de cet opus à nouveau ridicule (10000 dollars). Avec 41 Australiens sur 50 joueurs dans le tableau final, et Metreveli comme seul joueur non-australien d’envergure, c’est un véritable retour au tournoi national des années 50-60.

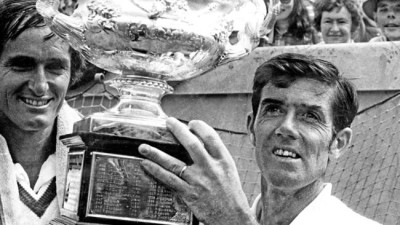

C’est dans ces conditions que Ken Rosewall, à 37 ans et 2 mois, devient le plus âgé des vainqueurs en Grand Chelem, record qu’il détient toujours. En finale, il prend le pas sur son compatriote Mal Anderson, qui lui avait succédé au palmarès de l’US… amateur, en 1957, avant de faire une carrière plus discrète dans les rangs professionnels. A la surprise générale, le vieillissant Anderson a vaincu sur le fil John Newcombe en quarts de finale. Pour l’anecdote, Rosewall tomba en panne sur le chemin de la finale, continua en taxi et tomba dans les embouteillages, au point de n’arriver à Kooyong que quelques minutes avant le coup d’envoi de la finale !

Mais cet opus 1972, avec tout le respect dû à Ken Rosewall, mérite-t-il le label « Grand Chelem » ? Que ce soit en termes de dotation ou d’adversité, ce titre à Kooyong ne tient pas la comparaison avec la finale WCT de Dallas quelques mois plus tard, toujours remportée par le petit maître de Sydney. Un match à couper le souffle, conclu 7/6 au cinquième set face à Rod Laver en finale, devant le plus large public jamais enregistré (à l’époque) et les télévisions du monde entier, et avec une dotation globale de 100000 dollars, autant d’arguments face auxquels l’open d’Australie n’a que son prestige à opposer…

1973 (26 décembre 1972 – 1er janvier 1973 – Dotation 10000$)

Finale Coupe Davis 1972 (Roumanie, du 13 au 15 octobre 1972) : Etats-Unis b. Roumanie (Nastase, Smith, Gorman)

Masters 1972 (du 28 novembre au 3 décembre 1972, Barcelone) : Nastase, Orantes, Gorman, Hewitt, Smith, Connors, Kodes, Gimeno

Retour à un tournoi « Open » pour cette cuvée 1973 après les turbulences de l’édition précédente, mais toujours la même prédominance du tennis australien (34 « aussies » sur 56 participants) dont il est désormais évident qu’elles traduisent moins la puissance et la prédominance du réservoir australien que le désintérêt des joueurs des autres continents pour le Grand Chelem des Antipodes. En pleine période des fêtes de fin d’année, les organisateurs souhaiteraient dissuader le monde entier de venir en Australie disputer leur tournoi qu’ils ne s’y prendraient pas autrement… D’autant que les tournois de la « mini-tournée » australienne sont désormais situés après le Grand Chelem, et non avant.

Alex Metreveli et Patrick Proisy sont les seules têtes de série non-australiennes. Le Français s’invite en demi-finale, où il s’incline face au futur vainqueur John Newcombe, enfin maître chez lui, après ses trois demi-finales consécutives entre 1965 et 1967. John remporte une finale assez serrée face à Onny Parun. Quant à Rosewall, il commence à faire son âge, le double tenant du titre (tête de série n°1) est éliminé d’entrée, en trois petits sets, par l’Allemand Karl Meiler.

1974 (26 décembre 1973 – 1er janvier 1974 – Dotation 44500$)

Finale Coupe Davis 1973 (Etats-Unis, du 30 novembre au 2 décembre 1973) : Australie b. Etats-Unis (Smith, Gorman, Newcombe, Laver)

Masters 1973 (du 4 au 9 décembre 1973, Boston) : Nastase, Newcombe, Connors, Okker, Smith, Orantes, Kodes, Gorman

Réduit à une semaine depuis l’année précédente, l’open d’Australie n’en propose pas moins, cette année-là, un « vrai » tableau à 6 tours pour tout le monde, avec un premier tour en deux sets gagnants et une dotation « honnête » de 44500 dollars. Et un tableau un peu plus universel que les années précédentes, avec 35 Australiens et 29 étrangers.

En l’absence du patriarche Ken Rosewall, les espoirs de la nation se reposent sur Newcombe, n°2 mondial et tenant du titre. Dans les rangs de l’opposition, deux jeunes loups qui ont commencé à attirer l’attention l’année précédente, Björn Borg et Jimmy Connors, n°3 mondial. Hors de forme, Newk disparaît en quarts de finale, laissant la voie libre au jeune Jimbo, 21 ans, qui ouvre son compteur en Grand Chelem à cette occasion.

Et c’est tout un symbole de constater que les deux derniers adversaires de Connors, cette année-là, sont John Alexander et Phil Dent, les deux derniers espoirs de l’époque Hopman, trop tôt livrés à eux-mêmes au moment de l’ouverture de 1968 pour véritablement percer au plus haut niveau. Plus que les autres sans doute, cette cuvée 1974 signale le déclin du tennis australien, parce qu’elle couronne pour la première fois de l’ère open un jeune joueur et amorce une relève générationnelle. Et pour la première fois depuis des années, ce jeune champion n’est pas australien.

1975 (21 décembre 1974 – 1er janvier 1975 – Dotation 62500$)

Finale Coupe Davis 1974 (annulée, prévue le du 29 novembre au 1er décembre 1974) : Inde/Afrique du Sud

Masters 1974 (du 10 au 15 décembre 1974, Melbourne) : Newcombe, Borg, Vilas, Nastase, Orantes, Solomon, Ramirez, Parun

Retour à un format « Grand Chelem » cette année-là, avec des matchs au meilleur des cinq sets dès le premier tour, contrairement aux deux années précédentes. Un format que le tournoi conservera jusqu’en 1981. Conséquence logique, la durée du tournoi est rallongée… et englobe désormais le jour de Noël en plus du Nouvel An ! Avec une majorité de 37 Australiens contre 27 étrangers, le tournoi ronronne. Les organisateurs se consolent avec le n°1 mondial Jimmy Connors, bien présent pour défendre son titre. Ses victoires à Wimbledon et l’US Open l’année précédente ont été synonymes de Petit Chelem pour le puncher américain. Pour la première fois depuis Rod Laver en 1969, un joueur exerce une forte domination sur le circuit.

Mais cette cuvée 1975 verra Newcombe triompher, à l’issue d’un parcours magnifique, sans doute le plus beau de toute sa carrière en Grand Chelem. L’Allemand Rolf Hehring, ses compatriotes Geoff Masters et Tony Roche, le poussent tous trois aux cinq sets. Vainqueur 10/8 au cinquième en quarts, puis 11/9 au cinquième en demi, on ne donne pas cher de la peau de Newcombe en finale face à Jimbo, qui de son côté a connu un parcours tranquille jusqu’à la finale.

Le match de Newk face à Connors est un modèle. Newk est le premier à avoir trouvé le point faible dans le jeu de l’Américain, en jouant des balles basses et volontairement cotonneuses sur le coup droit de Jimbo, sans chercher à s’enfermer dans un duel de vitesse en fond de court où Jimmy est sans rival. En quatre sets tendus, l’Australien s’offre à 30 ans son septième et dernier titre du Grand Chelem, le plus difficile et le plus héroïque. Il n’aura manqué à cet Australien que la constance pour exercer une domination durable sur ces premières années de l’ère Open, sa condition physique étant trop souvent suspecte. Mais ce jour-là, face à la plus terrible des adversités, sa prestation inspire le respect. En cette décennie désormais bien avancée, l’open d’Australie accouche enfin d’un match clé, dont le résultat va peser sur le reste de la saison 1975. Car Arthur Ashe et Manuel Orantès ont manifestement vu et longuement disséqué ce match avant d’affronter Connors cette année-là à Wimbledon et à l’US Open, et vont à leur tour faire chuter le monstre en utilisant la même tactique.

Tags: Histoire, Open d'Australie

Merci Rubens, je me régale. Comme tu le relève, la chance de l’Open d’Australie, mais depuis toujours, en fait : j’avais fait un sujet il y a longtemps sur la visite du copain de Sam, Jean Borotra, en Australie en 1928, et il avait été reçu comme un ministre tellement les déplacements des Européens au bout du monde étaient rares… bref la chance de l’Open d’Australie a longtemps été de pouvoir se cacher derrière des champions nationaux qui étaient aussi les meilleurs du monde. Tant que ton palmarès reste globalement similaire à celui des autres Chelems, avec en plus de temps à autre l’avènement (Connors) ou la confirmation (Ashe) d’un grand nom étranger, tu peux cacher tout ce qui ne va pas par ailleurs sous le tapis (ça va changer dans ta troisième partie, où le tapis ne sera plus assez large ).

).

Rétrospectivement, ce qui est très fort aussi de la part des Australiens, c’est avoir continué à tirer leur épingle du jeu en Davis dans les tristes années suivantes. 1977, 1983, 1986, trois titres dans une période de marasme qui doivent beaucoup au système D… et aux dernières traces de l’héritage Hopman : ses derniers poulains qui s’y subliment (Alexander, Fitzgerald, Dent), des vieux (Roche en 77) et des grands blessés (McNamara en 86) qui s’y arrachent en un ultime effort avant la quille, un second couteau pas si touriste que ce que l’histoire a retenu (Edmondson), et la culture double (McNamara/McNamee) qui s’y exprime toujours efficacement. Plus l’émergence du seul champion de calibre mondial dans un intervalle de 20 ans, Pat Cash (déjà important en 83) et ça ‘suffit’ à une moisson très respectable vu le matériau de bric et de broc à disposition – surtout la Davis de ces années-là, où il fallait slalomer entre les armadas (USA, Suède) et les équipes ‘juste’ composées d’un cador + 2/3 bons à ses côtés (Tchequie, RFA, Argentine…).

Merci Guillaume.

Tu as donc rédigé une bafouille sur Borotra en Australie ? Ca m’intéresse ! Là on est carrément dans la Préhistoire du tennis, et à une époque où le trajet ne se faisait que par bateau. Pour garder la main, Jean le Sautillant faisait du mur contre les cloisons de sa chambre.

Et au fait, merci de te « régaler »… Parce que je suis bien conscient que sortir un fleuve sur un sujet pareil, on fait difficilement mieux comme démarche anti-commerciale. J’imagine les simple visiteurs du site, totalement effrayés devant la une, en train de se dire « Mais je me suis égaré sur le web là… Ils sont complètement cinglés ici, nous on attend du Federer et du Djoko ». Désolé de ne guère œuvrer à la fréquentation du site !

Rubens, rassure toi, il n’y a pas que Guillaume qui se régale. Moi aussi et je pense qu’il y en aura d’autres (Colin par exemple).

Un peu marre de lire toujours les mêmes commentaires sur Fed, Nadal et l’autre, comment s’appelle-t-il déjà ??

Passionnant ces articles sur cette époque où l’Australie était vraiment le bout du monde, ainsi que la Nouvelle Zélande, et une terre d’exception pour le sport en général et le tennis, le rugby et l’athlétisme en particulier (Herb Elliott, Murray Halberg, Peter Snell notamment).

en même temps quand Djoko gagne un tournoi ça ne fait pas plus de posts

C’est vrai, hélas… En fait, la désaffection pour le tennis doit peut-être beaucoup à Djoko.

Moi aussi je me régale, étant historien de formation et passionné de tennis !

Superbe série, merci beaucoup Rubens.

Ah ah faudrait que je retrouve ça. Mais oui, l’histoire est formidable. Pour être précis elle concerne Borotra, mais aussi Brugnon et Boussus, embarqués eux aussi dans l’expédition. Du fait des distances et du voyage en bateau, cela leur prend quelque chose comme six mois. C’est une tournée triomphale : ils font des escales en Argentine, en Afrique du sud, en Nouvelle-Zélande… A chaque fois, réceptions par les chefs d’états concernés, exhibitions avec les meilleurs joueurs nationaux, bains de foule et tout le tralala. Le terminus est l’Australie, où c’est la même niveau accueil, plus la participation au Grand chelem austral côté sportif – la seule fois où l’un des Mousquetaires jouera le (déjà) parent pauvre du Grand chelem. Borotra va faire le triplé, simple, double, mixte, et rentre en France peu de temps avant Roland-Garros… qu’il gagne aussi, je crois. Mais comme quoi dès les années 20 l’Australian est à la traîne et doit s’en remettre aux géants issus de son aire géographique (Wilding, Patterson, Crawford…) pour présenter un palmarès correct.

C’est documenté cette épopée ? Si tu retrouves, fais signe !

Ah oui, Guillaume, je ne t’ai pas répondu pour les exploits en CD. Ca concerne plutôt la troisième partie.

Super Rubens, merci, moi aussi je me régale (par ailleurs je suis incapable d’avoir ce recul historique).

Et ça m’intéresse beaucoup plus que…Au hasard, le dernier masters.

L’onglet « Histoire » de 15L commence à être très très joliment garni, la classe de ce site….

Magnifique article et série Rubens, c’est véritablement passionnant d’avoir cette remise en contexte du palmarès de l’époque et cela m’enchante!

Un petit mot à propos de la Coupe Davis sur cette période.

Jusqu’en 1972, la Coupe Davis est réservée aux amateurs. L’équipe d’Australie, amputée de tous ses ténors, ne pèse pas bien lourd en 1968 face aux Etats-Unis. Entre 1969 et 1972, ce sont deux « militaires », Stan Smith et Ilie Nastase, qui vont la tenir à bout de bras.

La finale de 1972 (déjà évoquée dans un autre article) est le fruit d’une première réforme d’ampleur, à savoir l’abolition du Challenge Round et le retour à l’alternance pays hôte/pays visiteur. C’est en vertu de cette alternance que la Roumanie va accueillir les Etats-Unis à Bucarest, la première finale en Europe depuis des décennies.

A partir de 1973, la Coupe Davis est ouverte aux professionnels. Les légendes australiennes ne laissent pas passer l’occasion de récupérer leur bien. A Cleveland, sur terrain adverse, Laver et Newcombe (avec Rosewall dans les bagages) l’emportent 3/0 contre Smith et Gorman.

Les choses se gâtent en 1974, avec les défections massives dans les rangs américains et australiens. L’équipe d’Afrique du Sud, frappée du sceau de l’Apartheid, remporte la finale par forfait contre l’Inde, qui a refusé de disputer la rencontre en signe de protestation.

En 1975, le Chili de Pinochet est le seul pays à accepter d’affronter – et de battre – l’Afrique du Sud. Lui-même au ban de la communauté internationale, le Chili s’incline à huis clos contre la Suède du jeune Björn Borg, qui emmène son pays à sa première victoire. En finale, la Suède l’emporte sur la Tchécoslovaquie de Ian Kodès. Ce sera pratiquement le chant du cygne pour Borg, qui ne disputera qu’épisodiquement la compétition pas la suite.

La problématique de 2018, à savoir la désertion récurrente des meilleurs, existait donc déjà en 1974. Et en plus, l’opinion internationale de l’époque se penchait sérieusement sur les régimes dont les équipes de Coupe Davis étaient la vitrine. L’ITF n’a pas réagi en supprimant l’épreuve. Quand je vois qu’Abou Dabi est pressentie pour accueillir la Piqué Cup, j’ai juste envie de vomir.

Et de très belles images de la finale de la CD 1975 :

https://www.youtube.com/watch?v=u3nNu16x3XY

Sur un sujet proche, l’Equipe publie ces jours-ci une série d’articles sur la crise du tennis français.

En écrivant sur les Australiens, j’avais vaguement en tête (comme pour mon article sur Bollettieri) d’ébaucher quelque chose sur les méthodes de fabrication des champions, et sur ce qui nous manque, à nous Français, pour accompagner les jeunes joueurs vers le sommet. Le quart de siècle de domination australienne me semble intéressant à cet égard.

Mais la remarque de Guillaume sur le flop de Rafter (qui souhaitait reconduire la formule des voyages longs et lointains) me donne l’intuition que le mal n’est pas spécifiquement français.

Fallait qu’on en parle : Tomic et Kyrgios se sont défiés par live Insta interposé Soit donc Tomic, en réponse à la question d’un fan pour savoir lequel des deux est le plus fort.

Soit donc Tomic, en réponse à la question d’un fan pour savoir lequel des deux est le plus fort.

Nanard : « Moi, on s’est joués à Kooyong il y a quelques années, j’avais gagné 3 et 4. C’est un des meilleurs serveurs du monde mais on s’est pas mal entraînés ensemble et je le relance bien. »

Kyrgios, invité à rebondir : « Kooyong, mec… Une exhib. Après mon palmarès parle pour moi : j’ai plus de titres, j’ai tapé tous les meilleurs alors que tu n’as jamais battu les plus grands champions. »

Mot de la fin à Narbé : « Attends, j’ai battu Djokovic, Wawrinka, Cilic, Hewitt. Mais quand tu veux pour le 2-0″.

Sérieux. Âge mental 13 ans. Dire que la question initiale était lequel des deux est le meilleur… J’aurais plutôt pris le truc en sens inverse en mode « lequel des deux a le plus gâché ses aptitudes ». Parce que niveau underachievers au XXIe siècle, là ils figurent tous les deux dans les cimes de classement.

N’empêche que K a raison, na.

d’ailleurs, cherchant en vain dans ma tête depuis tout à l’heure à quel moment Narbé avait battu Djoko, j’ai fini par aller me rencarder sur le site de l’ATP. Verdict : 6-0 Djoko. Cherchant encore plus dans les archives (SteveGTennis pour ne pas le nommer), je trouve enfin LA victoire de Nanard : Hopman Cup 2013. Il aime compter les exhibs dans ses faits d’armes, le garçon

Ajoutons pour compléter que compter le Hewitt tout cassé des années 2010 parmi ses prises de choix, sachant en plus que la victoire concernée de Tomic a eu lieu à l’US 2015, soit l’avant-dernier tournoi professionnel de la carrière de Lleyton avant sa retraite, 13 ans après sa dernière victoire en GC… Voilà, voilà.

Après je persiste à dire que leur discussion pour savoir qui est le « meilleur » des deux me fait penser à ça : https://www.youtube.com/watch?v=zZ7tUqcmLuM

Guillaume, figure-toi que pour ma dernière partie (elle aussi underachieved comme tu le sais) j’envisageais de terminer sur Kyrgios et Tomic, histoire de situer le décalage avec les champions dont il est question dans cette série.

Mais ce serait injuste pour ces deux messieurs, qui ne sont ni en charge du moral des troupes australiennes, ni dépositaires de l’histoire du tennis australien. Et surtout, ce serait leur faire trop d’honneur. Ils n’ont pas le câblage requis pour évoluer dans les sphères du haut niveau tennistique, et ils ne représentent que leur petit nombril.

Ceci dit, j’ignore les détails du parcours de Kyrgios et Tomic, et notamment dans quelle mesure Tennis Australia les a pris en charge. Mais au vu de leur talent, j’aurais au contraire tendance à féliciter les gens qui les ont eu sous la main, parce que question tennis ils ont (avaient) tout dans les mains.

PS : heureusement que je vous ai, sur ce forum, pour me mettre à la page concernant le langage d’aujourd’hui et les surnoms des joueurs. Narbé, j’avoue que j’ai mis quelques secondes à piger de qui il s’agit. Mais il faut me comprendre : je n’ai pas la télé et je ne suis pas sur les réseaux sociaux…

Tennis Leg’ a post le clash Insta Narbé K C nimp tro kiffé mater ahahah

J’ai presque tout ! « mater » c’est quoi ?

Ah, ce serait « mater » dans le sens de « regarder » ?

Yes Rubens, « mater » pour « Regardez » (je ne pense pas que l’on conjugue l’impératif avec beaucoup d’exactitude dans les « clashs »…).

Ouh là là, Rubens, je pensais qu’on avait sensiblement le même âge mais si tu n’as jamais entendu Julien Clerc chanter « Mélissa » c’est que tu es d’une génération indéterminée… Plus vieux que Tonton Antoine ? Plus jeune que notre petit padawan Kaelin ?

Quoi qu’il en soit, excellente deuxième partie.

Colin, j’ai chanté Mélissa en karaoké lors d’une soirée étudiante, voici 26 ans. C’était en 1995, j’avais 18 ans, je te laisse faire le calcul. La vie était belle à l’époque, un peu débile aussi il faut bien l’admettre.

Mais j’ai connu deux immenses ruptures médiatiques dans ma vie. En 1991, le lendemain de la victoire de l’EDF en Coupe Davis, la télé de mes parents est tombée en rade. Mes parents n’avaient pas un rond à ce moment-là, ils ont mis des mois à mettre de côté une petite somme pour en racheter une. Entretemps, j’avais appris à m’en passer. Quand on l’a eue à nouveau, on ne la regardait qu’occasionnellement. J’en ai gardé une insensibilité à peu près totale à ce qui se passe à la télé.

La deuxième rupture, c’est en 2001, alors que je terminais mes études supérieures (sans avoir eu la télé). Lors de mon stage de fin d’études, mes collègues se sont mis à parler d’une étrange émission où des no-names étaient placés dans un huis-clos, et qui la quittaient au compte-gouttes. Les collègues avaient beau m’expliquer, je ne parvenais pas à croire que du temps d’antenne hertzienne soit consacré à des conneries pareilles. Il m’a fallu des mois pour voir en replay de quoi il s’agissait, et ce que j’ai vu m’a mis très mal à l’aise, car j’avais l’impression de regarder discrètement la vie des gens par la fenêtre ou par le trou d’une serrure. Ce sentiment de honte ne m’a jamais quitté.

Du coup, je n’ai même pas essayé d’aller voir sur les réseaux sociaux ce qui s’y passe. Savoir que des jeunes gens se suicident à la suite de commentaires sur leur physique me suffit amplement. Je crois percevoir, à la marge, un certain langage qui semble avoir pris forme sur les réseaux sociaux. Je ne le connais pas, je ne connais que la langue française, et il me faut généralement une aide pour la traduction. Mais bon, je le vis assez bien. Pour le reste, il y a bien quelques personnes dont l’avis m’importe, et quand on a la chance de se voir nos échanges ne se résument pas à un pouce levé ou baissé.

Bref, rien dans mon parcours ne me prédisposait à avoir une « vie sociale virtuelle ». Je suis une erreur de mon époque, et en tant qu’erreur je me fais aussi discret que possible. Sauf sur quelques forums, dont celui-ci consacré au tennis est un exemple, et que j’adore car il est peuplé de fossiles au moins aussi cinglés que moi. Ceci étant dit, puisque tu me parles d’Antoine, il me manque. Et aussi Karim, Duong, Franck-V et d’autres, capables d’aligner des tunnels de 100 lignes à un rythme industriel sur Lendl, Connors et même Kramer et Tilden. C’est juste inouï ce qui s’est écrit sur 15-Love depuis ses débuts. Bravo les tauliers !

Bigre, ca c’est de la production. J’ai appris plein de choses. Merci.

Rien à voir, mais Rubens quand tu publieras ton opus n°4 de cette saga, ce sera le 900e article de l’histoire de 15lt.

Sauf si quelqu’un publie quelque chose d’ici là !

Cela donne envie d’en faire 100, que le millième tombe le jour du come back de Fed pour fêter ça devant un écran géant (niveau de complexité sur l’échelle de l’organisation de fête 11/10).

Saison 3, épisode 3. Kasper a la boule à zéro. Quelque chose entre Trainspotting et Fantômas. De mieux en mieux.

Je dirais davantage Fantômas. Dans mon souvenir, le personnage de Kasper me fait carrément flipper dans la saison 3.

Très belle série d’article sur l’Open d’Australie!

Je me suis déjà délecté des deux premiers articles et j’attends la suite avec impatience.

Pour faire sortir Anne du bois:

https://www.welovetennis.fr/insolite/tsitsipas-veut-reformer-le-football-puis-se-ravise

Sinon qui a pu lire l’intégralité de la série de l’Equipe sur la situation du tennis français du haut niveau, et leur enquête auprès de la FFT pour rapporter les initiatives et changements mis en place pour y remédier?

J’ai pu lire l’article sur Caroline Garcia, pas mal et l’interview du Scud qui semble être vouloir nettement plus coopératif et ouverts avec les diverses compétences de l’écosystème (y compris privées) ainsi que l’aspect préparation mentale.

Pas lu, pas pris. Mais je suis preneur d’infos, le sujet m’intéresse.

Idem, pas envie de m’abonner à l’Equipe, mais serait preneur de ce qui s’est raconté dans cette série sur le tennis français qui part en vrille.

pourquoi moi ?

jai accès aux articles de l’équipe (j’ai profité d’une promo pas trop cher). Je peux vous faire quelques captures d’écran si vous voulez

Saison 3, épisode 5. Une rousse remplace l’autre, moins jolie mais avec une très belle gorge. Les cheveux de Kasper repoussent (un tout petit peu).

Episode 6. Kasper est hirsute. Et un peu gros.

Fin de la saison 3. Kasper est (hélas) devenu transparent. Quant à Birgitte, elle gère tour à tour politique, partis, programme, élections, famille, séparations, trahisons, dépression, maladie, reconquête, chez elle ou chez les autres, avec charme et charisme. C’est elle qu’il nous faut à l’Élysée en avril prochain. De plus, elle parle français : https://www.youtube.com/watch?v=JXs2ToS-3Mg

Je n’ai pas voulu te spoiler la fin, mais je crois que tu as bien résumé la saison 3. Kasper est beaucoup plus en retrait. Et ça manque, je trouve, car le personnage est absolument monstrueux dans les deux premières saisons.

Surtout si on le compare aux minauderies melliflues de la mère de son moutard. Néanmoins, j’ai trouvé cette dernière saison parfois passionnante sur le plan politique avec de vraies réflexions sur des thèmes forts : immigration, prostitution.

Et aussi, si je me souviens bien, sur le malaise agricole, via un épisode qui expose le problème du début à la fin de la chaîne.

Passionnant surtout sur l’élaboration d’un parti politique depuis le début et jusqu’aux élections. Super intéressant mais pas franchement transposable en France, qui est un pays beaucoup plus grand et qui fonctionne sur un régime présidentiel et non sur un régime parlementaire.

Mais je trouve que l’équilibre entre les trois personnages principaux, exercice difficile mais réussi haut la main dans les deux premières saison, s’est rompu dans la troisième. C’est le principal défaut que je verrais.

Sujets traités en profondeur, création de parti, fonctionnement des institutions, que du bon.

Cette recherche de l’équilibre et du compromis permanents m’ont régulièrement fait penser à… François Hollande, dont divers observateurs disent qu’il aurait été le Premier ministre « idéal » d’une démocratie scandinave. C’est con, quand on y pense, Hollande, qui aurait dû naître au Danemark, fut président de la France.

Le personnage parfaitement réussi, c’est Alex. J’ai eu envie de le tuer de la première à la dernière seconde. Ce type représente tout ce que je hais dans la nature humaine.

Qui sont pour toi les trois protagonistes des deux premières saisons ? Birgitte, Kasper et, heu, la blonde ?

Alex, j’ai dû faire une recherche pour revoir qui c’était. Je n’en ai qu’un vague souvenir, c’est bien le jeune pourri qui prend les rênes de la chaîne TV et qui turbine à l’audimat ? Comme méchant il est pas mal (et hélas assez réaliste).

Mais le meilleur méchant, pour moi, c’est Laugesen. Et lui il est là depuis le début, et il est absolument immonde. Le pompon, c’est dans la saison 2, quand il surveille Birgitte jusque chez elle et qu’il est au courant de son escapade.

Katrine, jamais accroché. J’ai beaucoup aimé, par contre, le personnage de Bent. Il est absolument énorme.

Et d’ailleurs, en y repensant, le personnage de Laugesen me semble être l’une des seules incohérences de cette série. Dans la saison 2 je crois, il y a un épisode sur le parti travailliste (en gros l’équivalent de notre PS) en pleine lutte interne, une cabale étant menée contre leur chef, « dernier des prolétaires », issu de la classe ouvrière et dont l’ascension a été syndicale avant d’être politique. Bref, l’archétype du social-démocrate à la sauce scandinave, des gens qui ont construit un état social infiniment plus solide que le nôtre.

Et l’on apprend que Laugesen parti, ce type voit disparaître son principal soutien. Je ne suis pas très familier avec les arcanes de la politique danoise, mais c’est un peu comme si un DSK, un Valls ou un Macron avait débuté dans la roue d’un Mauroy ou d’un Beregovoy.

J’ai retrouvé dans cette série beaucoup d’archétypes avec lesquels je suis familiers, parce que nous les avons en France. En particulier le personnage de Hesselboe, le monstre politique obnubilé par le pouvoir et qui n’a en tête que d’y retourner. Mais Laugesen en soutien de la cause ouvrière, j’avoue que j’ai du mal à y croire. En patron de tabloïd, par contre, il est dans son élément.

Bien qu’étant un intégriste de la VO, j’ai regardé Borgen en version anglaise car mes occasions de pratiquer le danois sont rares. Certains acteurs (tous ?) s’auto-doublent, à commencer par Birgitte, ce qui permet de joindre l’agréable à l’utile.

Pour reprendre une phrase de Christophe Barbier sur Eva Joly, Laugesen a « un accent allemand », très prononcé, qui fait peur. Le jeune Chirac disait : « Ce n’est pas de ma faute si j’ai une gueule de droite ». Il est vrai que Laugesen a une gueule (et une voix) de droite… extrême.

Les erreurs de casting existent. Au hasard, Arnaud (de) Montebourg. Au-delà de ses postures politiques, qu’est-ce que ce type, bouffi de suffisance, a de gauche dans son incarnation ?

Il faut que tu m’expliques ton affection pour Bent, qui est énorme mais uniquement sur la balance. Ce gros plein de soupe idéaliste à la voix ridicule se fait bananer du début à la fin par Birgitte.

Bent, c’est le patriarche, la présence rassurante. Le type capable de realpolitik, mais aussi la figure paternelle. Pas un seul de ses conseils n’est mauvais. Et quand il quitte le gouvernement, elle se sent seule et elle a raison.

Comme beaucoup semble se targuer, en particulier sur les réseaux sociaux, d’être les porte-parole de Peng Shuai, peut-être serait-il temps que certains prennent vraiment le temps de lire les propos qu’elle a tenus dans son post vite censuré en Chine. Ce papier les publie en tous les cas in extenso :

https://www.aipsmedia.com/index.html?page=artdetail&art=30619&fbclid=IwAR3ls_lWCjL_SvVfvYVMpWRpp4A_cTI9uf2figW145RgxB75a_0n0NcLbKs

Merci beaucoup Anne, ca aide à y voir plus clair et d’avoir une vision + objective de cette situation. Je n’avais encore jamais vu tous les messages.

https://informations-debutants.footeo.com/saison-2009-2010/plateaux/equipe-debutants-u8/joueur-hugo-tison/photo.html

ahah corniaud, c’est effectivement mon homonyme mais c’est pas moi et j’ai jamais fait de foot !

C’est facile d’imaginer ma tronche, j’ai le meme age et la meme tronche que Harry Potter / Daniel Radcliffe … et j’ai jamais été blondinet nom d’une pipe en bois!

https://www.google.com/search?q=harry+potter&sxsrf=AOaemvKP1Low70lwqSVntZLKK_5vhuKWSQ:1640250574807&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=2ahUKEwjp9OnGyfn0AhW4qZUCHfA1DQIQ_AUoAXoECAIQAw&biw=1366&bih=657&dpr=1#imgrc=whbmN6Sq6hZrnM

Ben si, tu as été blondinet. Un type qui retweete Morglen compulsivement, ce ne peut être que toi, Hugo, enfin, Slipman.

https://twitter.com/slipmannn

Tu auras reconnu Jan Lennard Struff sur cette photo, j’espere … ;).

Je t’en prie Kaelin. C’est fou finalement de voir combien les propos initiaux de Peng Shuai ont finalement été censurés par son pays mais aussi pas mal déformés hors de son pays et que l’histoire est nettement tolus complexe que ce que certains veulent bien en dire

oui bah c’est surtout qu’on aime bien mettre tout sur le dos des chinois (ou des Russes) en Occident plutot que de se regarder …

C’est toujours facile, sans parler des biais culturels monde Western / Asie où la difference de facon de penser est juste phénoménale (suis bien placé pour le vivre au Cambodge depuis 2 ans – pays vassal assumé de la Chine)

oui, c’est toujours plus facile de regarder la paille dans l’oeil du voisin. Non pas que la Chine n’ait pas des torts en l’espèce mais pas forcément ceux que l’on veut nous faire croire

Bonjour à tou.te.s. Réfléchissant à un possible virage de carrière, je consulte tous azimuts. Ce site n’est composé que de gens intelligents (c’est un plus), voire voyageurs (ça ne gâche rien), alors votre avis m’intéresse. Si vous aviez la possibilité de muter à, en vrac, Toronto, Moscou, Budapest, Porto, Casablanca, Rabat, où iriez-vous et pourquoi ?

Tu parles autre chose que le Français ?

Tu as visiblement raté le récit de mon inénarrable rencontre avec un titubant Alberto Berasategui. Je suis C2 en espagnol, B2 en anglais et locuteur passif A2 en italien et en portugais.

Spontanément, je n’aurais guère d’hésitation, je choisirais Toronto.

Je n’ai vécu ni même séjourné dans aucune de ces villes donc je me garderais de donner un avis non éclairé. Mais « spontanément », comme dirait Rubens: Moscou et Budapest, dans leur contexte politique actuel, ça ne déclenche pas chez moi un enthousiasme débordant (euphémisme).

On a forcément des réticences à trinquer avec Viktor & Vladimir. La Hongrie magnifiée par Mario Salieri et la Russie littérarisée par Sylvain Tesson sont beaucoup plus émoustillantes.

En fait, tout dépend de ce que tu recherches et de tes affinités à toi.

Les pays de l’Est ne m’attirent absolument pas et ne m’ont jamais attiré. Je me suis essayé à leur littérature, ça ne passe pas. Ils ont bien une tradition littéraire, hein, je ne dis surtout pas le contraire. Mais tout ce qui m’est tombé entre les mains m’a profondément ennuyé. Je n’insiste pas, je me sens beaucoup plus d’affinités avec les deux Amériques (et notamment la latine) et avec des pays plus proches, à commencer par nos voisins en Europe, et je n’aurai jamais assez de ma vie pour les visiter.

Le Portugal, on m’en a dit beaucoup de bien, un de mes collègues s’apprête à s’y installer pour sa retraite.

Si je t’ai répondu Toronto, c’est pour la qualité de leur système éducatif, ils émargent en tête, aux côtés des pays scandinaves et de la Corée du Sud. Je suis sensible au sujet (j’ai deux jeunes enfants) mais ça te laissera peut-être froid, ça dépend de ta situation à toi. J’ai aussi fait un séjour au Canada (avec quelques jours du côté de Toronto), j’en garde un très bon souvenir.

Provocations mises à part, je n’ai pas d’attrait particulier pour les pays de l’Est, surtout ceux aux dirigeants douteux. Cela dit, j’adore Sylvain Tesson, à l’écrit comme à l’oral, son style et son humour. La description qu’il fait de la Russie et des Russes dans ses divers ouvrages, fort pittoresque, donne envie d’aller y jeter un œil, peut-être pas de s’installer dans une cabane au bord du lac Baïkal. J’aurais aimé avoir l’avis de Kristian le Moscovite sur le sujet.

Toronto, spontanément, ça fait envie : la grande ville, la modernité, les possibilités, le multiculturalisme, l’anglais et les autres langues, un Masters 1000 accessoirement. Le seul bémol serait ses hivers polaires. La fraîcheur, oui, le congélateur, bof. C’est donc davantage le climat qui me refroidirait que les questions d’éducation. Néanmoins, pour citer Cioran, une des références de Tesson, les enfants que je n’ai pas eus ne savent pas ce qu’ils me doivent.

Tu as donc un penchant pour la littérature latino-américaine. Je vois poindre les Cent ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. J’ai un bon souvenir de La frontière de verre de Carlos Fuentes, plus mesuré de César Vallejo et de sa poésie communiste (qualificatif affectueux, cela va sans dire). Plus au nord, je regrette de n’avoir pas pu entrer en contact avec le trop descriptif Bret Easton Ellis, pourtant héros de Beigbeder, lequel m’a beaucoup amusé dans ma jeunesse.

Le Portugal est effectivement devenu un lieu privilégié de Français vieillissants en goguette. Nous avons, cher Rubens, le même âge, la retraite n’est pas pour tout de suite. J’ai passé quelques jours à Lisbonne en été. Si ce n’est une gastronomie qui ne vaut pas celle du pays voisin, c’est un endroit tout à fait charmant. Les gens rencontrés furent accueillants mais n’aiment guère qu’on leur parle espagnol… qu’ils comprennent très bien.

L’Italie, que je connais peu hormis un séjour à Rome, me fascine. Je me demande comment un pays peut être aussi raffiné : son histoire culturelle, son architecture (même le Foro Italico est beau), ses mets et ses vins, sa musique (aaah, le jazz italien) et aussi décadent : ses travers, ses supporters de foot, ses dirigeants douteux, Salieri et consort (je ne saurais finir ce post et l’année en cours sans une dernière provocation).

En gros, tout pareil !

Mais tu me parles de l’Italie alors que, sauf erreur de ma part, elle ne figure pas dans tes destinations possibles ? Parce qu’entre Toronto et l’Italie, je choisis l’Italie ! J’ai vécu quelques mois à Milan, j’en garde une trace indélébile. Je me demandais comment un Berlusconi était possible, et comment ils arrivaient à le supporter. L’humour, m’ont-ils répondu. Une capacité inouïe à ne pas se prendre au sérieux. Dont un exemple magnifique est leur gastronomie, aussi diverse et créative que la nôtre mais qu’ils refusent d’élever au rang d’art, parce que pour eux c’est une pratique populaire, conviviale et festive. A ce sujet, j’avais eu un échange WhatsApp il y a quelques mois avec une vieille amie ragazza milanaise, qui découvrait les émissions de type Top Chef en France. Elle était effarée de voir qu’en France nous prenons vraiment la chose au sérieux. En Italie ils ont leurs émissions à la con, mais élever la cuisine au rang d’art qui justifierait la mise sur le grill de no-names pour comparer leurs risottos carciofi et leurs penne caprese, ça ne leur a même pas traversé le ciboulot. Cette âme, je la retrouve chez les joueurs italiens, Fognini évidemment, Berrettini, Musetti le génie (auquel je ne souhaite pas une carrière à la Leconte, mais pour cela il va devoir progresser dans sa tête). Surtout pas Sinner, par contre, mais en Italie comme ailleurs il y a la norme et il y a les marges.

Pour la Russie, j’ai lu Tesson effectivement (Dans les forêts de Sibérie), mais aussi le Limonov d’Emmanuel Carrère. Des grands moments de lecture, mais que je mets à la place qui est la leur. Ce ne sont pas des Russes, ce sont des Français qui écrivent sur la Russie, ce qui fait une énorme différence. Je saisis sans problème leur sensibilité, ce qui n’est pas le cas des auteurs russes. Cette incompréhension s’applique d’ailleurs aux tennismen : je n’ai jamais été réellement fan de Safin, de Davy, et aujourd’hui de Medvedev. Ivanisevic et Medvedev-le-Vieux non plus d’ailleurs. Ils ont (ou avaient) un petit grain de folie a priori sympathique, mais derrière lequel perce une âme « slave » (je généralise) que je ne comprends pas et dont je ne maîtrise pas les codes. Du côté de l’est, le seul que j’aie vraiment adoré, c’est Mecir.

L’Amérique latine… Un rêve pour moi, au même titre que l’Italie mais dans un registre totalement différent. Sabatini n’y est sans doute pas totalement étrangère. Garcia Marquez évidemment, mais aussi Vargas Llosa (La guerre de la fin du monde, Le rêve du celte). Et un coup de coeur ultime concernant la décennie écoulée : L’homme qui aimait les chiens, de Leonardo Padura. Roman monumental, d’une exactitude historique remarquable de surcroît.

Bonjour Jo,

spontanément, je dirais aussi Toronto, ville cosmopolite, avec très bon système éducatif y compris gratuit, le système de santé semble plus proche du nôtre que des USA. Il parait que Porto est top, et que le Portugal est un chouette pays où vivre. Pour Moscou, Budapest ou Rabat, je ne connais pas assez pour pouvoir te guider. J’imagine que ton choix dépend aussi de ce que tu recherches véritablement dans cette nouvelle expérience.

Je vote Toronto Porto. Je ne connais absolument pas Toronto, mais elle a cette image d’une ville moderne et pacifique, sympa, et un Master 1000. Pour ce qui est des vedettes locales, comme tout le monde j’aime bien Shapo, beaucoup moins F2A et une fois dit ça, je crois qu’on a fait le tour de l’extraordinaire retour du tennis canadien, faut pas non plus exagérer.

Avantage de Porto : ah, mais on y mange très bien (et à pas cher en général). Inconvénient : c’est petit, on en a vite fait le tour. Inconvénient 2 : sauf erreur de ma part, le centre ville en tous cas, est en pente, tout descend, mais surtout remonte du Douro. Bref, ça fait les jambes, mais raide à vélo. Pour le tennis, sauf erreur toujours, Estoril n’est pas loin….

Budapest m’a fait l’effet d’une ville sous tension froide. Prise dans son passé et persuadée qu’elle va l’oublier en achetant un plus gros 4X4. Et niveau tennis, n’en parlons pas. Connais pas Moscou, mais j’ai l’impression que c’est la même, en pire. A la limite, quand je vois Safin, je me dis qu’il a l’air civilisé, pour un Moscovite et que dans le genre âme slave tourmentée, il était plutôt rigolo, à la différence de ses collègues Kafel et Davy, dont on devinait un bouillonnement intérieur assez inquiétant. Voire même Youz dont je me demande s’il n’est pas le plus Limonovien – pour ceux qui connaissent par Carrère, vu que moi non plus je ne l’ai pas lu – de la bande. Ah, cette équipe de la finale de la CD de 2001….

2002 Sam, la finale 2002 !

Ah Youzhny… Pendant les deux premiers sets contre Paulo, il tirait une tronche de déterré. Avec des copains on était devant la télé, on a piqué un fou rire pendant tout le match à propos de Tarpichev sur la chaise. On l’imaginait en train de dire à son joueur « si tu perds, c’est le goulag », d’où la gueule que tirait Youzhny ! Et puis il s’est repris, et il a réussi une magnifique remontée. Je suis sans regret sur ce match, Youzh avait un jeu magnifique, plus complet que celui de Paulo, il est le meilleur sur ce match, meilleur tout court, et sa victoire est logique.

Je ne sais plus où j’ai eu des rumeurs sur la soirée de l’équipe russe. Une fois la balle de match jouée, la nuit parisienne ne faisait que commencer : je crois qu’ils ont claqué leur fric au casino, ils sont allées en boîte, Marat était tellement bourré qu’il voulait se jeter dans la Seine… Bref, l’âme slave dans toute sa splendeur. Et ça recoupe des récits russes de types qui débutent dans un bar miteux et qui émergent trois jours plus tard dans un wagon à bestiaux à l’autre bout du pays, sans se rappeler de quoi que ce soit.

Ah oui, exact, 2002. Me souvient d’un membre de leur équipe, genre vaguement préparateur physique ou quelque chose comme ça, avec des lunettes noires sur sa chaise pendant tout le weekend. Flippant le gars.

Cette équipe était totalement baroque. On me dirait que Kafel a arrêté le tennis dès le lundi suivant pour se mettre au poker, je ne serais pas étonné.

Quand à Safin, je connais des filles se sont subitement intéressées au tennis ce weekend là (…)

Et concernant Youz, je me souviens aussi évidemment de son ouverture de crâne avec sa raquette. Mais est-ce que vous vous rappelez du match à Roland contre Ferrer en 2012 ? Ferru le laminait totalement, et en plein milieu du deuxième set, voila mon Youz qui se met à écrire « sorry » avec sa raquette, sur la terre battue, à l’attention du public… Séquence autodérision hallucinante, en plein match. Oui Sam, Youz était peut-être le plus limonovien de tous. Attachants, oui, rigolos et complètement décalés (L2 + gauche, merci Daniil !). Mais je ne parviens pas à saisir le moindre atome de leur mécanique interne…

Me souviens pas de ce match…Par contre, j’ai eu la chance de le voir live au Challenger de Rennes, laminer Moutet. Son slice de revers était une merveille, très impressionné aussi par son lancer de balle au service, enfin par sa technique en général, le talent à l’état pur.

Je ne suis pas un spécialiste de littérature russe, loin de là (je n’ai quasiment rien lu… le seul grand souvenir de livre russe qui m’ait transporté, c’est « Le Maître et Marguerite » de Boulgakov, mais ça commence à dater un peu). En revanche le cinéma russe m’a toujours fasciné et je lui dois quelques unes de mes plus belles émotions cinématographiques : Eisenstein, Mikhalkov, et Tarkovski, bien sûr, pour ce qui est du vingtième siècle (ainsi qu’un film un peu trop oublié mais magnifique: Le Repentir, de Tenguiz Abouladze (1984)). Et pour ce qui est du 21ème siècle, le meilleur film (toutes nationalités confondues) que j’ai vu ces 5 dernières années est « Leto », de Kirill Serebrennikov (2019). Bon, l’action ne se passe pas à Moscou mais à St Petersbourg…

Je note tes références, peut-être qu’un jour si mes enfants me laissent un peu de répit je pourrai m’y remettre. Je garde un bon souvenir de « Urga » de Mikhalkov.

Si on m’avait dit que je commencerais 2022 sur une référence à Leto… Egalement un de mes plus gros coups de coeur cinématographiques ces dernières années. Merci Colin ! Et bonne année à tous (sauf à Novak D).

N’est-ce pas le propre d’un forum de prendre parfois des chemins de traverse ? Surtout si c’est pour passer de la CD 2002 aux classiques du cinéma et de la littérature…

Bonne année à tous, tennistique et culturelle !

Pas de quoi ! Très bonne année à tous les 15-lovers !!! Et si c’est pas 2022 ben ça sera 2023

D’accord avec toi Colin, ce sont des super films ! Sinon je suis très banalement classique sur les réalisateurs russes : Nikita Mikhalkov, Aleksandr Sokurov, Andrei Tarkovsky, Andrey Zvyagintsev, Yuriy Bykov.

Sur la littérature, Grossman et son « Vie et Destin » reste un de mes gros favoris, quelle belle lecture ! Sinon outre les méga-classiques, je suis fan de Varlam Chalamov, Marina Tsvtaeva et Mikhaïl Cholokhov.

J’ai pas d’anecdotes croustillantes sur le tennis russe, mais quand même deux petites pastilles-souvenirs sur Marat que je vous livre ici. Peut-être en avais-je déjà parlé? Je ne sais plus.

Marat a-t-il vécu un temps à Genève? Ce serait une information à vérifier, toujours est-il que je l’y ai vu deux fois, ce devait être entre les années 2002 et 2005 mais je suis incapable de dire l’année exacte.

1er souvenir : un samedi matin, je me rends à l’ouverture à la bibliothèque universitaire; celle-ci est située dans un joli parc de Genève, le Parc des Bastions. Il n’y a pas un chat à cette heure-là. Quand je sors de la bilbiothèque (il y a une dizaine de marche), je vois deux types faire un jogging en contre-bas. L’un des deux était Marat; l’autre plus âgé (un entraîneur physique?). Le Marat en jogging un samedi matin très tôt, c’est pas l’image qu’on se fait de lui habituellement!

2ème souvenir : la semaine précédant Roland-Garros, je suis dans un bar – pizzeria du centre de Genève avec quelques potes. Il y a très peu de clients. Sur la table tout au fond, Marat en train de manger une pizza, à nouveau avec un type plus âgé (aucune idée si c’était le même que pour le jogging). Ce qui m’a frappé, c’est comme il pouvait manger sa pizza sans que personne ne vienne l’embêter. En partant, on lui a juste dit bonne chance pour Roland; il a levé la tête, il nous a dit merci et on a échangé 2-3 mots. Le gars vraiment relax.

A noter : dans les deux cas, aucune cousine à l’horizon!

Hé bé tu en croises souvent des tennismen Elmar ! (référence à l’anecdote de ta rencontre avec Stan dans un musée)

@ Rubens : Quand tu évoques « nos voisins en Europe », j’ai considéré plus vraisemblable que tu songes à l’Italie qu’au Luxembourg.

@ Sam : Tu dois raffoler de la morue, moi pas. Non, non, pas de blagues sur les filles des pays de l’Est chères à Marat Safin. La plus belle photo de famille de tous les temps, l’âme slave à son zénith : https://siol.net/media/img/33/ag/8ebea1f9fc2d2ee49445-marat-safin-navijacice.jpeg

Mes vœux pour 2022 :

Open d’Australie : Sascha

Roland-Garros : Fanou

Wimbledon : Denichou

US Open : J’ai du mal à trouver un quatrième esthète. Je dirais bien Grigor mais c’est le Nouvel An, pas le 1er avril.

Masters France : Jean Lassalle

Mais non Jo, voyons, le Luxembourg est un paradis terrestre. Fiscal aussi, hein, mais surtout terrestre. Mais en effet je lui préfère l’Italie, ô combien plus imparfaite mais ô combien plus humaine. Il y a des processus d’identification derrière tout ça, je suis un latin indécrottable, tout en emportements et en contradictions. La sociologie me parle, comme toutes les sciences molles (et dont je milite pour qu’elles restent molles), mais l’économie pas du tout. Je suis programmé pour vivre en Italie, pas au Luxembourg.

Allez, Félix pour l’US Open. Ou Musetti, j’aimerais beaucoup. Mais il va sans doute y avoir une phase de maturation pour lui.

Sasha à l’AO ? Je préfèrerais Daniil. Ou, plus précisément, maintenant que Daniil a torché Djoko à l’US, il est mon plus grand espoir de dégager l’immonde dans un GC, et j’aime autant qu’il soit là. Et comme il ne pourra pas le battre avant la finale… Mais bon, là je confonds l’urgence immédiate (débarrasser le tennis de Novak Djokovic) et mes véritables préférences, qui iraient plusôt à Shapo ou à Tsitsi.

Très belle photo en effet, et je suppose qu’elles ont toutes les trois été élues à la Douma.

Ah oui, j’oubliais : collector la photo ! Ses « cousines »… Sacré Marat, bonjour l’épreuve physique !

Belle et heureuse année à tous, avec et sans tennis !