Dans l’imaginaire collectif, l’année 1968 est généralement présentée comme le début de l’ère Open. Dans l’histoire du tennis, les records antérieurs à 1968 sont, pour la plupart, entachés d’une suspicion quant à leur signification, car ces records ont été établis dans le contexte de deux univers radicalement séparés, celui des amateurs et celui des professionnels. Mais, dans la pratique, 1968 n’est que le début d’une période agitée qui va s’étaler sur toute une décennie, au cours de laquelle l’ITF, instance internationale « officielle » du tennis, va faire émerger les contours du circuit professionnel tel que nous le connaissons aujourd’hui. Voici une esquisse de cette histoire, racontée par le prisme de ceux qui l’ont impulsée. En guise d’épilogue, ce cinquième et dernier acte explique comment le circuit professionnel a pris ses contours définitifs, tels que nous les connaissons aujourd’hui. Ici, zoom sur la conférence de presse du 30 août 1988, en marge de l’US Open.

L’âge d’or

La décennie 1978-1988 voit se stabiliser les contours du tennis professionnel. La dernière secousse majeure, l’affaire des Intervilles, a été réglée. Le milliardaire texan Lamar Hunt souffre de la concurrence que lui font les tournois du Grand Prix, qui font l’objet de quotas de présence. En disputant les tournois WCT, les joueurs ne cochent aucune case « Grand Prix » et se condamnent à disputer leur quota de tournois du circuit principal sur une période resserrée ; le circuit WCT périclite au cours des années 80, seule la grande finale de Dallas restant un moment important.

Le coup de grâce au circuit WCT semble être donné par Philippe Chatrier, qui utilise l’arme de la réintroduction du tennis aux Jeux olympiques. A Séoul en 1988, seuls les joueurs n’ayant disputé aucun autre tournoi que ceux du Grand Prix seront autorisés à concourir. Le dirigeant français peut attendre sereinement l’olympiade coréenne, qui lui offrira une fin de carrière d’officiel du tennis digne de tous les éloges.

Néanmoins, si le fleuve du tennis professionnel semble être rentré dans un cours définitif, ce serait une lourde erreur que de penser qu’il ne s’est rien passé au cours de la décennie.

L’US Open a effectué une mue spectaculaire au cours des années 70. Avec le déménagement du Grand Chelem new-yorkais vers un nouveau site, à Flushing Meadows, dont la folie ambiante n’a rien de commun avec l’atmosphère feutrée de Forest Hills. Avec l’apparition des night sessions et leur retransmission télévisuelle, qui permettent d’élargir les publics du tennis. Avec « son » champion Jimmy Connors enfin, bientôt rejoint par John McEnroe. Les deux enfants terribles du tennis américain électrisent les foules par leurs duels gonflés d’adrénaline, qui ne se dégustent pas seulement dans les tribunes mais aussi devant le petit écran. Pour le meilleur et pour le pire, le tennis bascule dans la catégorie des sports populaires. Les autres Grands Chelems, chacun à son rythme, basculent progressivement vers ces nouveaux standards.

C’est également l’époque des « caractères ». Nastase, Connors et McEnroe évoluent devant un corps arbitral qui n’est qu’en cours de professionnalisation. Pour l’essentiel, ils ne commettent pas d’infraction au règlement… puisqu’il n’y a pas de règlement. Leurs débordements suscitent à la fois la consternation de l’establishment du tennis et la joie du grand public, qui en redemande. Si l’on ajoute Gerulaitis, Pecci et Noah les fêtards charismatiques, Vilas le bûcheron romantique, Borg, Wilander et Edberg les glaçons venus du froid, ou encore Becker le guerrier surpuissant, on obtient une galerie de champions aux personnalités et aux jeux radicalement différents, dont les confrontations donnent lieu à de spectaculaires oppositions de styles et de caractères. Les succès de Borg, Vilas, Noah et Becker font de leurs pays de nouvelles places fortes du tennis ; longtemps confiné à un face-à-face entre les Etats-Unis et l’Australie, le tennis de haut niveau s’internationalise et se démocratise ; la construction de terrains de tennis prend une ampleur inégalée à travers le monde.

La cocotte-minute

Conséquence directe de cet âge d’or, les retombées économiques du tennis connaissent un essor sans précédent. Au cours de cette décennie magique, les prize money, les garanties, les contrats de matériel et d’équipementiers, voient leurs montants exploser. Au sein du Conseil professionnel, la voix des joueurs, via l’ATP, se fait de plus en plus pressante pour réclamer une partie des retombées financières générées par les tournois. La redistribution des droits télé, en particulier, fait l’objet de convoitises de la part des joueurs.

Mais c’est surtout le calendrier du Grand Prix qui est au centre des discussions. Après avoir imposé aux joueurs, en 1982, de disputer 10 tournois du Grand Prix en plus de ceux du Grand Chelem, Philippe Chatrier leur impose une partie de leur calendrier. Aucune hiérarchie de tournois n’existe alors au sein du Grand Prix. Au sein du Conseil professionnel, les directeurs de tournois font valoir leur point de vue, et exigent la présence de joueurs d’envergure dans leur tableau afin d’attirer le public et les sponsors. L’avantage d’un tel fonctionnement, c’est de répartir équitablement la présence des meilleurs aux quatre coins du monde, et de favoriser ainsi le développement du tennis dans les pays du Tiers-Monde. C’est ainsi que tel ou tel Top Ten peut se voir obligé de jouer à Manille, Johannesbourg ou Itaparica, parfois au détriment des plages de repos qu’appelle son corps fatigué. Un des exemples les plus célèbres sera le marathon mondial de Boris Becker fin 1986, qui enchaîne en trois semaines trois victoires à Sydney, Tokyo et Paris-Bercy. La décennie dorée 1978-1988 va voir s’amplifier le phénomène des blessures, qui se généralisera lors de la décennie suivante. En imposant à un joueur son calendrier, Philippe Chatrier œuvre concrètement au développement du tennis hors de ses frontières naturelles que j’évoquais plus haut, mais il se fait de plus en plus d’ennemis dans les rangs des joueurs.

En parallèle à ces discussions, le professionnalisme est en voie de généralisation ; après Borg, c’est Lendl qui pose de nouveaux standards, en s’imposant des doses quotidiennes de travail technique, physique et mental sans commune mesure avec ce qui existait jusqu’alors. La conception du calendrier de tournois, qui se doit de prendre en compte la récupération et le décalage horaire, devient un aspect important de la gestion de la carrière du joueur, et ne peut plus s’accommoder des diktats de Philippe Chatrier.

C’est à l’aune de ces considérations que le climat s’envenime au sein du Conseil professionnel. Les doléances des joueurs se heurtent à des fins de non-recevoir répétées de la part de Chatrier. En 1987, le Français n’écoute pas Patrick Proisy et quelques autres, qui lui soufflent l’idée de céder un minimum, notamment sur les droits télé, afin de préserver l’unité. Philippe attend tranquillement 1988, qui sera marquée par le déménagement de l’Open d’Australie vers un stade (Flinders Park) enfin digne d’un tournoi du Grand Chelem, mais surtout par ces fameux JO de Séoul, qui consacreront, pour quatre ans, le « meilleur joueur de tennis au monde ».

Une révolution de parking

La saison 1988 est marquée, bien entendu, par le Petit Chelem de Mats Wilander. Mais elle est marquée aussi par une étrange série de défections des champions vis-à-vis des Jeux olympiques de Séoul. Dans les coulisses se joue une partie que Philippe Chatrier, manifestement, n’a pas vu venir – alors qu’elle était prévisible…

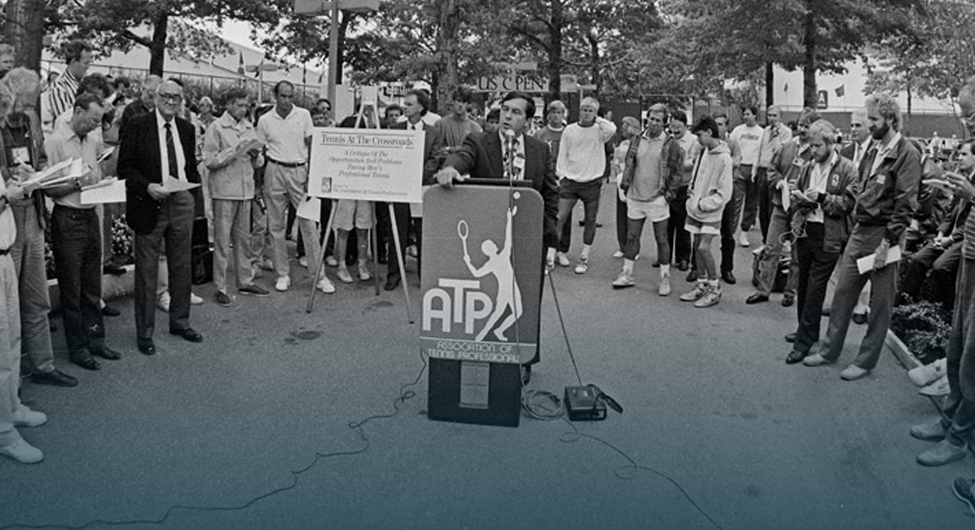

La bombe explose au début de l’US Open. Les représentants de l’ATP annoncent une conférence de presse en marge du tournoi. Le climat de défiance est tel que les organisateurs du Grand Chelem américain leur refusent l’entrée dans le stade de Flushing Meadows. Le lieu choisi pour cette conférence de presse sera donc… un parking du stade ! Devant une assistance médusée, Brian Gottfried, Tim Mayotte, Yannick Noah et Mats Wilander prennent la parole tour à tour, et déroulent la liste de griefs à l’encontre de l’ITF et du Conseil professionnel, visant doublement Chatrier qui préside les deux institutions. Les cadences infernales qui leur sont imposées, la longueur du calendrier, l’impossibilité de jouer où ils le souhaitent… Tout y passe.

Parmi les intervenants figure Mats Wilander. Le n°2 mondial retient naturellement l’attention, puisqu’il est alors à la chasse d’un Petit Chelem, ce qui lui permettrait de déloger Lendl de sa place de n°1 mondial. Il y parviendra, au terme d’une empoignade de près de cinq heures. Parmi ses propos, il en est un qui passe inaperçu au départ, mais dont l’idée ne va pas tarder à cheminer. Entre quelques amabilités à l’encontre de Philippe Chatrier, Mats relève qu’il n’a pas eu à affronter une seule fois le n°1 mondial Ivan Lendl au cours de l’année en cours ; et il plaide pour une hiérarchie des tournois, destinée à faire s’affronter plus souvent les meilleurs. Masters 1000, vous n’êtes plus très loin… L’idée de Wilander est de promouvoir, en quelque sorte, un nombre limité de tournois, en y imposant la présence des meilleurs. Il y a bien, à l’époque, hors Grand Chelem, quelques rendez-vous qui rassemblent une bonne partie du gratin mondial. Le Lipton de Key Biscayne, disputé sur deux semaines avec sept tours au meilleur des cinq sets ; Monte Carlo et Rome, les rendez-vous incontournables de la terre battue au printemps ; ou encore Cincinnati, la répétition générale avant l’US Open. Mais tant de chemin reste à faire…

Cette conférence de presse du 30 août 1988 fera date dans l’histoire du tennis. Après avoir listé les griefs à l’encontre de l’ITF et du Conseil professionnel, l’ATP formule trois vœux à l’attention du Conseil professionnel :

- restructurer le Conseil professionnel, afin que l’ATP y bénéficie de la majorité des voix ;

- ramener l’ITF à ses missions, qui ne consistent pas à ordonner aux joueurs où et quand ils doivent jouer ;

- créer une caisse commune destinée à répartir de manière plus équitable les droits télé perçus par les tournois.

Les « mutins » affichent la couleur. Si leurs trois revendications ne sont pas satisfaites, ils lanceront leur propre circuit, hors de l’influence de l’ITF.

Le semi-échec de Séoul

Entretemps, Philippe Chatrier a fait le recensement des absents de Séoul. Le bilan est lourd : Ivan Lendl, Mats Wilander, Boris Becker, Andre Agassi, Yannick Noah ne seront pas là. A entendre la majorité d’entre eux, on ne voit aucun signe de défiance naturelle vis-à-vis de l’esprit olympique, en revanche ils ne sont pas disposés à faire la moindre concession à Philippe Chatrier ; participer aux JO, c’est rentrer dans la logique du dirigeant français, qu’ils subissent depuis plus de dix ans. La capitale coréenne devra se passer d’eux…

En catastrophe, l’ITF se voit obligée de réintégrer des joueurs pour sauver la face, en particulier Stefan Edberg. C’est une volte-face bien visible : le Suédois a disputé, début 1988, la finale WCT de Dallas face à Boris Becker, ce qui aurait dû lui interdire de participer aux JO… Rappelons que le but de cette clause était d’en finir avec la WCT de Lamar Hunt !

Le tableau de Séoul rassemblera finalement trois Top Ten avec Stefan Edberg (n°3 mondial), Tim Mayotte (n°9) et Miloslav Mecir (n°10). Marquée, côté français, par le « feuilleton Leconte » qui fait état de ses hésitations avant de finalement arriver à Séoul hors de forme et de s’incliner au premier tour, cette première édition du tournoi de tennis olympique dans sa version moderne débouche sur la victoire de Mecir face à Mayotte. La demi-finale Edberg-Mecir sera le plus beau match du tournoi ; en cinq sets, le « Chat » prend sa revanche sur la magnifique demi-finale de Wimbledon, où il s’était incliné en cinq sets face au même adversaire. Un vainqueur honorable, un tableau « décent », mais en l’absence de 7 des 10 meilleurs joueurs du monde, il est difficile de donner quitus à Chatrier et de voir dans le vainqueur le « meilleur joueur du monde » jusqu’à Barcelone 1992…

La naissance de l’ATP Tour

De toute façon, dans l’esprit de nombreux joueurs membres de l’ATP, l’essentiel de l’avenir du tennis ne se joue pas à Séoul, mais dans la concrétisation de leur menace prononcée sur un parking. Après quelques mois de dialogue de sourds avec l’ITF, l’ATP met sa menace à exécution.

Aux manettes, un binôme hétéroclite composé de Hamilton Jordan et Harold Solomon. Le premier nommé est un pur politique, puisqu’il a été directeur de cabinet de la Maison-Blanche ; le second est un ancien joueur, finaliste de Roland Garros en 1976, devenu ensuite le président de l’ATP. Solomon est à la manœuvre avec les directeurs de tournois, qu’il a connus comme joueur, pour négocier leur intégration au futur calendrier de l’ATP Tour. Jordan, lui, apporte ses talents de négociateur pour amener dans la corbeille de la mariée deux sponsors de taille, IBM et Mercedes. Le parrain du Grand Prix, la firme américaine Nabisco spécialisée dans les biscuits, peut se rhabiller ! En marge de l’US Open 1989, après des mois de négociations serrées, Jordan peut enfin détailler l’organisation de ce nouveau circuit, qui verra le jour le 1er janvier 1990.

La grande force de l’ATP Tour, qui en installera d’emblée la légitimité aux yeux du grand public, est de ne pas toucher aux grands équilibres du tennis professionnel. Les quatre levées du Grand Chelem sont respectées pour ce qu’elles sont, les quatre saisons du tennis, et ne subiront la concurrence d’aucun tournoi ATP, pas plus que la Coupe Davis. L’organisation de ces cinq compétitions reste entre les mains de l’ITF. La majorité des tournois du Grand Prix conservent leur place. Une nouvelle hiérarchie voit le jour, en revanche, avec l’émergence d’une dizaine de tournois plus richement dotés, et qui ne subiront pas la concurrence d’autres compétitions.

Le 1er janvier 1990, le circuit ATP tel que nous le connaissons aujourd’hui voit le jour. Le nombre de tournois sans concurrence sera fixé définitivement à neuf en 1993, leur premier nom sera les « Super Neuf », puis « Masters Séries », et enfin « Masters 1000 ». Ils ne tarderont pas à devenir obligatoires pour tous les joueurs ayant le classement requis. D’une année sur l’autre, certains tournois fermeront boutique et seront remplacés par d’autres, mais le nombre de tournois du circuit principal sera globalement inchangé.

Un changement majeur intervient, avec la réforme du classement ATP. Créé en 1973 par l’ATP, le classement était jusqu’alors calculé sous la forme d’une moyenne pondérée des résultats du joueur. En 1990, un nouveau système de points voit le jour, un joueur donné se voyant attribuer des points sur un tournoi donné en fonction de son résultat dans le tournoi et de l’importance de ce tournoi. Il conserve ces points pendant 52 semaines, c’est-à-dire jusqu’à l’édition suivante du même tournoi. Le classement du joueur correspond au cumul des points obtenus au cours des douze mois écoulés.

La verrue de la Coupe du Grand Chelem

Cette révolution de la fin des années 80 se fait sous les yeux impuissants de l’ITF, qui ne peut rivaliser financièrement avec les sommes désormais à l’œuvre dans ce nouveau circuit. Du moins le croit-on. L’ITF riposte et sort l’artillerie lourde en 1990, avec la création d’un nouveau tournoi, la Coupe du Grand Chelem. Organisée à Munich, cette compétition va concentrer un flot de critiques qui la condamneront d’emblée.

Disputée pour la première fois, donc, en décembre 1990, la Coupe du Grand Chelem est un tournoi à 4 tours et 16 joueurs s’affrontant par élimination directe. Ces 16 joueurs sont sélectionnés sur la base unique de leurs résultats en Grand Chelem, et non sur leur classement ATP. Mais l’attention se concentre très vite sur la dotation de l’épreuve, 6 millions de dollars au total, dont 1,5 millions au seul vainqueur de l’épreuve. Ces sommes, colossales voire délirantes à l’époque, ne manqueront pas de faire tousser beaucoup de monde. Dans un monde de plus en plus connecté – même si Internet n’existe pas encore – les joueurs disputant l’épreuve essuient d’emblée un procès public en mercenarisme, et beaucoup d’entre eux choisiront de ne pas la disputer pour ne pas se voir reprocher d’être des chasseurs de primes.

La première édition de l’épreuve, remportée par Pete Sampras, est marquée par un gros incident lors de la demi-finale entre Brad Gilbert et David Wheaton, que l’arbitre sépare in extremis avant qu’ils n’en viennent aux mains. Qu’un simple incident d’arbitrage déclenche une telle tempête en dit long sur l’exacerbation des nerfs des joueurs. Wheaton, vaincu en cinq sets, résumera d’ailleurs l’épisode en ces termes : « L’arbitre a fait une erreur qui m’a coûté un million de dollars ».

Les éditions ultérieures de la Coupe du Grand Chelem affichent un palmarès certes prestigieux, mais qui ne masque pas l’impact décroissant de cette compétition au cours des années 90. Les joueurs la voient avant tout comme une exhibition grassement rémunérée, et ne tombent pas dans le piège de l’ITF qui souhaite la voir supplanter le Masters de l’ATP. C’est dans l’indifférence générale que la tristement célèbre Coupe du Grand Chelem vit sa dernière édition en 1999. Cet épisode met à jour l’erreur monumentale de l’ITF, qui aura cru hameçonner les joueurs en leur faisant miroiter une rémunération indécente, mais qui n’aura jamais réussi, par exemple, à négocier avec l’ATP Tour la distribution de points ATP pour cette compétition.

Philippe Chatrier a perdu la partie. En bon homme politique, il aura commis des erreurs et celle-ci n’est pas, et de loin, la plus lourde de conséquences. Elle est, en tout cas, la plus manifeste. Lui qui s’inquiétait dans les années 80 que les intérêts supérieurs du tennis ne se couchent devant les considérations financières, est le même homme qui a utilisé, avec cette compétition, l’unique carotte de l’argent pour détourner les joueurs du circuit principal. Le bilan de Chatrier, bien entendu, ne se résume pas à cela. Mais c’est sans doute le signe qu’en 1991, juste avant de vivre son rêve ultime de voir la France soulever à nouveau le Saladier d’argent, il était temps pour lui de passer la main.

La revanche posthume de Philippe Chatrier

Le vœu de Mats Wilander va être exaucé… mais le piège va se refermer sur les joueurs. En manifestant le souhait de s’affronter plus souvent et en montant un circuit ATP dédié (entre autres) à cet objectif, les meilleurs joueurs du monde vont disposer dans les années 90 d’un terrain de jeu qui va en effet les mettre très souvent en confrontation directe les uns avec les autres. Mais les Masters 1000 qui s’ajoutent désormais aux quatre tournois du Grand Chelem vont rapidement constituer trop de jalons sur le calendrier, ne laissant guère de place pour la récupération. Les lésions, les blessures, les méformes des joueurs vont désormais se multiplier, en raison des cadences infernales imposées par un calendrier démentiel… Retour à la case départ.

La grosse erreur, commise cette fois par les joueurs, c’est d’avoir confié les rênes de l’ATP, non pas à d’anciens joueurs comme ils l’avaient fait lors de la création de leur syndicat en 1972, mais à des experts en négociation, en communication et en marketing. Ces derniers n’avaient sans doute pas d’équivalent pour mettre sur pied, en quelques mois, une structure crédible capable de régenter le tennis professionnel. En revanche, les menaces qu’un calendrier surchargé fait peser sur le corps humain leur étaient inconnues.

La logique que les joueurs ont combattue avec succès en 1988 est la même qui s’impose à eux en 2019, à ceci près que l’ATP Tour est une émanation des joueurs eux-mêmes et qu’ils n’ont pas un Philippe Chatrier à détester. Et plutôt que de s’interroger sur les cadences infernales qui les rendront grabataires à 50 ans, ils persistent à s’infliger des souffrances physiques au nom de la pseudo-obligation de présence sur 13 compétitions dans l’année.

Philippe Chatrier est décédé en juin 2000, quelques jours après le formidable bras de fer entre Norman et Kuerten en finale de Roland Garros, deux joueurs dont la carrière sera brisée par les blessures. Il a assisté à la fin de la sinistre Coupe du Grand Chelem qui faisait office de verrue sur sa carrière d’officiel du tennis. Mais il n’a vécu que les prémices d’une logique qui s’est désormais généralisée, la logique de l’argent, celle-là même qui a emporté la Coupe Davis. Il serait intéressant de demander aujourd’hui à Mats Wilander, John McEnroe ou Yannick Noah si avec le recul ils estiment avoir eu raison de s’insurger sur un parking en 1988. Oui, sans doute à l’époque, car leur souci d’indépendance était en partie justifié. Non, si l’on observe la situation actuelle qui fait du joueur de tennis un prestataire de services tout autant qu’un objet marketing.

Philippe Chatrier était sans doute un type trop fermé sur ses positions, avec qui il était réputé difficile de négocier quoi que ce soit. Mais au moins traitait-il les joueurs comme des humains et non comme des vaches à lait. C’était décidément un autre siècle… Sa principale erreur, autrement plus lourde de conséquences que l’affaire de la Coupe du Grand Chelem, c’est d’être resté sourd aux revendications des joueurs au cours des années 80. Déjà le calendrier était démentiel, et déjà les joueurs souhaitaient être plus indépendants. S’il les avait écoutés, Philippe Chatrier aurait sans doute mis en place une hiérarchie des tournois proche de celle que nous connaissons aujourd’hui, mettant en avant une dizaine de tournois majeurs hors Grand Chelem mais exigeant que chaque joueur en dispute au moins cinq (et non tous), sans mettre en péril la Coupe Davis.

C’est ce train-là que Chatrier a loupé, mais que les joueurs ont loupé aussi. Lorsque le président français a plié bagage en 1991, les boy-scouts passionnés de tennis qui composaient son équipe se sont effacés aussi, et les joueurs n’ont plus eu d’autre interlocuteur que des marchands de tapis. Philippe Chatrier doit aujourd’hui se retourner dans sa tombe, en voyant que c’est Bernard Giudicelli qui a enfilé son costume à la FFT, et que son successeur est l’un des fossoyeurs de la Coupe Davis.

L’hydre bicéphale

Ainsi s’achève cette esquisse sur l’ère Open. La configuration actuelle vient de souffler sa 29ème bougie, ce qui témoigne d’une indiscutable stabilité. Depuis 1990, l’ATP et l’ITF, qui se partagent la gouvernance du tennis professionnel, se regardent en chiens de faïence, se rapprochent ou s’éloignent, en fonction du contexte et des dirigeants. Mais à ce jour, toutes les tentatives de modifications de la gouvernance actuelle ont fait long feu.

Une des plus visibles de ces tentatives est la mise en place du classement « Race » en 2000, calculé sur les résultats depuis le 1er janvier de l’année en cours, et non sur les 52 dernières semaines. Ce classement, dont Fabrice Santoro est l’un des détenteurs de la 1ère place (un peu de silence là-bas dans le fond), a fait l’objet d’un marketing initial énorme, mais n’a fait qu’ajouter à la confusion : il ne se substituait pas au véritable classement ATP, qui restait la référence pour désigner les joueurs autorisés à intégrer les tableaux des tournois. Tombée en désuétude, la Race semble toujours exister.

Quoi qu’il en soit, la coexistence non pacifique qui s’est manifestée ces derniers mois entre l’ATP et l’ITF et qui a débouché sur l’exécution de la Coupe Davis – pardon, sa « réorganisation pour en assurer la pérennité » – ressemble fort au début d’une guerre de manœuvres qui pourrait déboucher sur un nouveau schéma de gouvernance. Ou plutôt de non-gouvernance.

Portés par leurs carrières extraordinaires et les retombées économiques qui en découlent, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont rebattu les cartes. Membres ou non du board de l’ATP, ces trois immenses champions représentent aujourd’hui une puissance financière telle qu’ils contrôlent, de fait, l’ATP. Et la braderie de la Coupe Davis est significative du pouvoir réel de l’ITF ; aucune illusion n’est plus permise, la fédération internationale ne pèse pas bien lourd par rapport à eux. Un autre indice, anecdotique, n’en est pas moins révélateur de l’impuissance de l’ITF. Le tie-break au 5ème set, longtemps spécifique à l’US Open, est mis en place en cette année 2019 à l’Open d’Australie et à Wimbledon, à des moments différents et selon des comptages différents, Roland Garros restant – pour l’instant – sur la règle des deux jeux d’écart. Chaque tournoi du Grand Chelem vit ainsi en totale indépendance de l’ITF et de ses collègues.

Entre l’ATP et l’ITF, la rupture semble consommée. Mais elle était probablement inévitable, chacune des deux structures ayant des missions différentes. Fédération de fédérations, l’ITF a pour mission le développement du tennis dans le monde. Sa principale ressource, jusqu’à présent, était la Coupe Davis. Or, elle a choisi de mettre cette compétition – et donc cette mission fondamentale – entre les mains d’un fonds d’investissement (c’est comme le Port-Salut), dont le patron est peut-être un passionné de tennis, mais aucunement un philanthrope. La mise à l’écart, au sein de l’ITF, de Chris Kermode et de Bernard Giudicelli, les deux pilotes de la braderie de la Coupe Davis, semble annoncer une guerre de manœuvres. Les prochains mois vont être cruciaux.

Mats Wilander, dans feu la revue Tennis Magazine, indiquait que « la santé de notre sport ne se mesure pas dans le montant du chèque du vainqueur de Wimbledon. La santé de notre sport, c’est de voir des gamins jouer au tennis dans la rue ».

A méditer.

Encore deux jeunots qui font parler d’eux : Garin (22 ans) et Ruud (20 ans) s’affrontent ce soir pour le titre à Houston. Quel que soit le vainqueur, ce sera son premier titre sur le grand circuit.

Avec la finale Paire-Andujar à Marrakech, on aura ce soir 21 vainqueurs pour 22 tournois joués en 2019 (Federer étant le seul joueur à avoir remporté deux tournois cette année).

C’est pas un peu comme au début des années 2000 ou on avait la fin de l’ère Sampras et les Safin, hewitt et Roddick qui se disputaient les restes avant l’avènement de Roger. De mémoire des année très indécise concernant la place de numéro 1 en fin d’année.