Le film « Battle of the sexes » évoque longuement la rencontre, hyper-médiatisée à l’époque (1973), entre Billie Jean King et Bobby Riggs. Bien qu’il fût purement honorifique d’un point de vue sportif, ce match a pris une énorme dimension symbolique, au point d’être adapté au cinéma 44 ans plus tard. Le film, admirablement construit et interprété, m’a toutefois inspiré quelques questions, en particulier sur Jack Kramer, personnage pas si secondaire.

Les trois OVNI des seventies

Dans un contexte d’émergence du sport-spectacle aux Etats-Unis, divers promoteurs d’événements sportifs se sont penchés sur le tennis au cours des années 70. De cette époque, on retient principalement trois matchs, non pas tant pour leur intérêt strictement sportif, mais parce qu’ils ont constitué, en leur temps, des records de dotation, de fréquentation et/ou de téléspectateurs.

Le premier de ces trois matchs se déroula le 14 mai 1972 à Dallas : la finale WCT entre Laver et Rosewall. Lamar Hunt, aficionado non philanthrope du tennis, organisait avec ce circuit WCT une série de tournois sur le continent américain, dont cette finale constituait le point d’orgue. Dans l’écurie de Hunt figuraient la plupart des meilleurs joueurs du monde, seuls manquaient à l’appel Smith, Nastase et Kodès. Après une édition 1971 déjà très réussie, la finale de Dallas 1972 fût surnommée à l’époque « match du siècle ». Portée par des standards de marketing et d’organisation préfigurant largement ce que nous connaissons aujourd’hui, elle fût effectivement, à l’époque, le match de tous les records : 15000 spectateurs, 21 millions de téléspectateurs, et une dotation de 50000 dollars au vainqueur (Ken Rosewall), qui empochait ce jour-là un chèque d’un montant supérieur à ce qu’il touchait en une saison au début des années 60, à l’époque où il était un professionnel banni des grandes compétitions.

Le troisième match est probablement le plus alléchant sur le papier, mais aussi le plus anecdotique. Le 2 février 1975, à Las Vegas, le n°1 mondial Jimmy Connors affronte dans un « match-défi » celui qui est alors unanimement considéré comme le plus grand champion de tous les temps, Rod Laver, âgé de 36 ans. Pour le deuxième de ces matchs-défis opposant Connors à Newcombe, la prime au vainqueur sera de 500000 dollars… On ne sait alors jusqu’où ira la surenchère. Toujours est-il que, CBS Sports étant de la partie, et la mise en scène du match appelant le public à manifester comme jamais auparavant, ce fût encore une fois un succès populaire sans commune mesure avec les tournois du Grand Chelem de cette année-là… A coup sûr, le modèle économique du tennis était encore en train de se chercher.

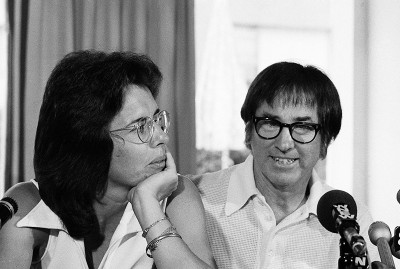

Mais c’est le deuxième de ces trois « matchs » qui est passé à la postérité, bien avant de faire l’objet d’une adaptation au cinéma. Le 20 septembre 1973, à Houston, Billie Jean King, meilleure joueuse du monde (au coude-à-coude avec Margaret Court, sachant que le classement WTA n’existe pas à l’époque) relève le défi que lui a lancé l’ancien champion Bobby Riggs, et le domine en trois sets (6/4 6/3 6/3).

Un match truqué ?

Je vais d’emblée tuer le suspense, en avouant benoîtement que je n’ai aucune information particulière sur les rumeurs qui ont accompagné – et qui continuent d’accompagner – ce match légendaire. En gros, le résultat aurait été arrangé, et Bobby Riggs, aux prises avec la Mafia envers qui il avait contracté des dettes, aurait eu plus à gagner en perdant la rencontre qu’en la gagnant. Riggs étant décédé, si quelqu’un a les coordonnées de la Mafia pour leur poser la question, je suis preneur.

Billie Jean King a évidemment tenté de tordre le coup à cette rumeur, mais la championne américaine est-elle la mieux placée pour le faire ? Bien sûr que non. Dans cette affaire, l’humanité se divise de toute façon en deux, comme à l’époque, entre ceux qui croient en la supériorité masculine et ceux qui n’y croient pas. Et chacun des deux camps puisera dans l’événement les arguments confortant sa thèse initiale. Il en est ainsi de ce sujet comme de tous les autres.

Concentrons-nous donc sur ce qui est vérifiable : l’aspect sportif.

Bobby Riggs, ancien n°1 mondial (officieux) âgé de 55 ans en 1973, était à n’en pas douter un redoutable adversaire pour Margaret Court et Billie Jean King. Je salue, au passage, la qualité de la reconstitution des matchs. Lorsqu’une fiction s’empare du tennis, on redoute toujours le pire sur la crédibilité des acteurs raquette en main, mais Emma Stone et Steve Carell s’en sortent avec les honneurs.

Le premier match, face à Margaret Court, a vu la championne australienne s’écrouler totalement sous la pression d’un enjeu symbolique qui la dépassait totalement. A n’en pas douter, le guignol a réussi un gros coup ce jour-là. Mais quid de la qualité de son match à lui face à King ? Le film fait nettement apparaître l’éparpillement du joueur dans les semaines qui ont précédé la rencontre, ne manquant pas une occasion de faire monter la pression par ses pitreries et ses phrases tapageuses, mais oubliant au passage l’essentiel, à savoir s’entrainer sérieusement. Le quinquagénaire a sans aucun doute craqué physiquement au bout d’un set et demi, lui qui avait imprudemment voulu le format des trois sets gagnants ; le piège s’est refermé sur lui, c’est lui qui n’a pas tenu la distance. En revanche, pendant ce premier set et demi, Bobby ne pourrait invoquer la fatigue, et il a été dominé tout de même.

Ce que tout le monde a vu, c’est un joueur se faire dominer par une joueuse. Rien, dans son langage corporel, n’accrédite l’hypothèse qu’il aurait délibérément balancé le match ; il essayait bien de gagner les points, et il n’en marquait pas assez pour l’emporter. Point. Combien il a touché en perdant, combien il aurait touché en gagnant, encore une fois nous ne le saurons jamais. Mais pour le coup, j’irai dans le sens de Billie Jean lorsqu’elle affirme qu’il s’est vraiment battu : en effet il s’est vraiment battu, et ç’a été insuffisant.

Le dénouement idéal

« Battle of the sexes » mentionne, sans trop s’appesantir, l’homophobie de Margaret Court. Correction minimale vis-à-vis d’une championne qui ne le mérite pas forcément, mais qui est toujours en vie et dont l’exécution médiatique n’est pas le propos du film. L’exécution médiatique, qui couvait depuis des années, Margaret l’a eue en mai 2017 – à un moment où le film était déjà bouclé – en affirmant que le tennis féminin était rempli de lesbiennes, et en rappelant qu’il y en avait déjà quelques-unes à son époque… Bien qu’elle ne nomme pas sa grande rivale, il n’est pas compliqué de faire le sous-titrage.

Le film prête à Margaret un soupçon dès qu’elle voit Billie Jean recevoir sa coiffeuse dans sa suite. C’est plausible, bien que non vérifiable. Ce qui est authentifié, c’est que la championne s’est convertie au pentecôtisme, devenant même, en Australie, ministre de ce culte résolument homophobe. On peut donc difficilement imaginer deux championnes plus dissemblables que King et Court, au tournant des années 60-70, d’un côté la traditionnaliste mère de famille, de l’autre la libérale militant pour l’égalité des droits et des rémunérations entre les deux sexes. A n’en pas douter, Margaret Court, lorsqu’elle a affronté Riggs, ne percevait pas l’ampleur de l’enjeu symbolique que recelait cette rencontre. Si l’on en croit le film, elle a essentiellement accepté le défi pour des raisons financières.

Margaret fut en effet la seule mère de famille à écumer le haut niveau féminin à cette époque. Elle mit sa carrière entre parenthèses à trois reprises, en 1967 pour son mariage, et en 1972 et 1974 pour donner naissance à ses deux enfants. A titre de comparaison, Billie Jean King choisit d’avorter en 1971, sans doute pour poursuivre sa carrière professionnelle qui était sa priorité. On peut aussi mentionner ses orientations sexuelles, sur lesquelles elle commençait peut-être à s’interroger. C’est un choix scénaristique que de faire coïncider les débuts de sa relation avec Marilyn Barnett en 1972 ou 1973, et de prêter à Marilyn le premier pas. Billie Jean, consultante sur le film, cautionne cette version des faits, mais son avortement de 1971 n’est-il pas le signe éventuel qu’elle n’était à l’époque pas certaine de ses orientations sexuelles, et par ricochet de l’avenir de son couple avec Larry King ?

Ce point n’est qu’un détail, sans grande importance. Mais dans cette histoire, le fait que Bobby Riggs batte Margaret Court avant de s’incliner face à Billie Jean King n’est pas anodin. Imaginons la situation exactement inverse, la question de l’égalité des prize money ne serait certainement pas devenue si brûlante si Billie Jean avait perdu et Margaret avait gagné. Je n’entends pas remettre en cause la légitimité de la victoire de King, je dis simplement que le dénouement a été le meilleur qui soit pour la cause du féminisme sportif.

L’homme de l’ombre

La principale omission du film selon moi, c’est de ne pas avoir creusé davantage le personnage de Jack Kramer. Plus j’y pense, plus je suis convaincu que Kramer est l’un des personnages clés de cette histoire. Dans le film, Kramer est présenté comme un « officiel » du tennis américain, aux convictions bien chevillées au corps concernant le manque d’attractivité du tennis féminin, mais à la tenue impeccable, ne faisant pas de vagues, au contraire du clown médiatique Bobby Riggs. Ce n’est pas inexact, mais c’est 10% de ce qu’il y a à dire sur Kramer.

Première erreur dans le casting, l’acteur interprétant Kramer, Bill Pullman, est âgé de 64 ans en 2017, soit nettement plus que le vrai Kramer en 1973, qui avait alors 52 ans. Kramer était de trois ans plus jeune que Riggs, ce qui n’apparaît absolument pas dans le film !

Né en 1921, Jack Kramer a connu ses grandes heures au lendemain de la guerre. Il s’impose comme le meilleur joueur amateur, en remportant Wimbledon en 1947, l’US Open en 1946 et 1947, et la Coupe Davis ces deux années. Dominant outrageusement le tennis amateur, il signe un contrat professionnel avec le promoteur Jack Harris pour faire fructifier ses talents tennistiques sur le plan monétaire. Le n°1 mondial des professionnels est alors… Bobby Riggs. Kramer ne tarde pas à lui ravir son trône. Au point qu’en 1950, Riggs, lassé et humilié de perdre soir après soir contre Kramer, met un terme à sa carrière professionnelle et se reconvertit dans l’organisation des tournées pros.

Riggs devra interrompre rapidement cette reconversion, dépassé par… Jack Kramer, qui prend en main l’organisation du circuit professionnel et le fait passer véritablement à l’âge adulte. Sous la houlette de Jack, les tournées professionnelles se doubleront bientôt d’un circuit de tournois qui va élever les tournois du French Pro, du Wembley Pro et de l’US Pro au rang de jalons majeurs du tennis professionnel.

A deux reprises dans sa carrière, Bobby Riggs sera donc supplanté par Jack Kramer, d’abord raquette en main, puis en tant que promoteur de tournées professionnelles. De quoi nourrir quelques éventuelles rancœurs… Mais mettons pour l’instant cet aspect-là de côté, et terminons sur Kramer.

A partir de 1953, devenu manager, l’Américain devient une véritable usine à recrutement des meilleurs amateurs : Segura, Sedgman, Gonzalez, Trabert, Rosewall, Hoad, Gimeno, Laver, tous déserteront les rangs amateurs pour rejoindre son écurie professionnelle, qui devient au fil des années une hypothèque sur la crédibilité des tournois du Grand Chelem. Devenu l’homme à abattre pour la Fédération internationale, Jack Kramer sera l’un des inlassables promoteurs du tennis « Open », c’est-à-dire ouvert à tous sans distinction. L’ouverture de 1968 lui donnera finalement raison, en ce sens il a été un grand visionnaire du tennis de haut niveau.

Nous parlons bien d’un homme qui n’est détenteur à titre personnel que de trois couronnes en Grand Chelem, parce qu’il entendait vivre de son métier de tennisman et qu’en 1947 c’était mal vu. C’est bien le même homme qui s’est fait trainer dans la boue pendant 15 ans par les partisans du tennis amateur, conservateurs d’un âge finissant et qui allait d’ailleurs s’achever en 1968.

C’est bien cet homme-là, donc, qui se dresse devant Billie Jean King au début du film, qui laisse partir sans sourciller Billie Jean et ses consœurs vers un circuit à l’avenir incertain, et qui les exclut de la Fédération américaine, les privant ainsi d’une place dans les tournois du Grand Chelem.

Il y aurait de quoi se tenir les côtes, si ce n’était aussi répugnant.

Jack Kramer, seul vrai perdant de la bataille des sexes

La seule raison valable à un tel comportement, c’est que la perte de neuf des meilleures joueuses du monde était à ses yeux un simple dommage collatéral, et que l’impact financier d’une telle décision serait si faible que cela ne valait pas la peine de négocier quoi que ce soit pour les garder à la maison. Le moment le plus important du film est bel et bien celui où Billie Jean met son véto à la présence de Kramer comme commentateur du match. Jack Kramer, en effet, était autrement plus dangereux pour le tennis féminin que ne pouvait l’être Bobby Riggs, parce que Kramer croyait sincèrement à ce qu’il disait.

Quelques semaines avant le match King/Riggs, l’US Open 1973 fut le premier Grand Chelem à pratiquer une stricte parité entre les gains du simple dames et ceux du simple messieurs : Margaret Court empocha la coquette somme de 25000 $, tout comme John Newcombe, le vainqueur du tournoi masculin. Il est pour le moins cocasse que la grande dame par qui tout cela est arrivé, Billie Jean King, ait dû abandonner en raison d’une grippe lors de cette édition-là. Une défaite de King face à Riggs n’aurait pas manqué de relancer le débat sur la légitimité de ce choix de l’US Open, et nul doute que Kramer aurait été premier de cordée pour retourner la lame dans la plaie…

La victoire de Billie Jean King a donc bien couvert la lutte pour l’égalité des dotations du vernis de respectabilité qui lui était indispensable. Qui en a pâti ? Jack Kramer, qui a dû réviser son jugement uniquement dicté par des considérations financières, et qui a dû par la suite composer avec cette nouvelle réalité et envisager un partage plus équitable du prize money.

Qu’en est-il de Bobby Riggs ? Ses propos incendiaires avant la rencontre étaient tellement caricaturaux qu’il est rétrospectivement difficile de les prendre tout à fait au sérieux. Que cherchait-il réellement ? Une chose est certaine, Bobby Riggs avait des raisons valables d’en vouloir à Jack Kramer, qui aura tout réussi mieux que lui. Mais surtout, une chose m’a sauté aux yeux à la lecture de cette histoire : si l’intention de Riggs était de décrédibiliser les positions misogynes de Kramer en les contrant par l’exemple raquette en main, il ne s’y serait pas pris autrement. Un indice majeur plaidant en ce sens est la solide amitié qui est née entre Riggs et King à la suite du match. Le film l’effleure à peine sur la fin, mais leur amitié n’était pas feinte.

Je terminerai sur une tirade imaginaire du bouffon Bobby Riggs à l’adresse de Billie Jean King, à la sortie de leurs vestiaires respectifs, juste après le match : « Billie Jean, je te félicite. Je te félicite vraiment, parce que ta victoire, ainsi que la manière, étaient la meilleure issue que ce match pouvait proposer. Je ne devais pas te battre, le sport féminin aurait connu un terrible retour en arrière. Je ne devais pas non plus te faire cadeau du match, ç’aurait été la condescendance ultime pour la cause que tu défends. Non, le mieux pour tout le monde, c’était que j’essaie vraiment de te battre et que je n’y parvienne pas. »

Pour tout le monde, sauf pour Jack Kramer évidemment.

Autant je serais tombé de l’armoire si Anderson avait battu coup sur coup Federer puis Djokovic, autant je ne suis pas du tout surpris que Zverev ait enchaîné Rogé puis Nole. Cela fait maintenant deux ans qu’il est un des tout meilleurs joueurs du monde et il a amplement montré qu’il savait gagner sur un format court. Du reste, il n’a que 21 ans, c’est si jeune. Le temps tennistique s’est allongé, les joueurs sont hyper-professionnalisés, la maturation est plus longue. 21 ans aujourd’hui, c’est 19 naguère? On ne peut pas exiger quoi que ce soit de Sascha pour l’année qui vient, simplement de continuer à grandir (je me comprends) et si, tout de même, d’être plus consistant, plus régulier en Grand Chelem, de ne pas s’abîmer dans les premiers tours, encore que l’identité de ses vainqueurs de ces trois dernières années soit rarement infamante, Evans excepté. L’avenir du tennis, c’est lui, il a pris une nette longueur d’avance sur les autres, qui finiront par le rattraper. C’est à eux qu’il faut le comparer. Zverev est l’indiscutable numéro un mondial de la Next Gen, au Masters de laquelle il aurait dû participer… Et il est désormais un candidat normal aux plus beaux titres.

C’est sûr qu’on n’est pas prêt de revoir un vainqueur de grand chelem de 17 ans (même chez les filles). Le dernier « moins de 20 ans » à avoir remporté un grand titre, c’est Nadal à Roland en 2005 mais c’est un phénomène.

On espère juste que Zverev fera des émules.

Je crois beaucoup en Tsitsipas et Shapovalov, moins en Gusanito, dont le jeu est, du reste, bien moins flamboyant.

Zverev, enfin! Le seul veritable jeune, enfin non, meme pas seulement jeune, disons chez les moins de 30 ans a avoir l’envergure d’un champion. Parce que depuis Djokovic/Murray qui sont de 87 on a jusqu’a Zverev, ne lui en 97, un vide quasi-total. Celui qui va pousser le Big 3 ou 4 dehors avant l’age de la retraite c’est lui. Ou cela ne peut etre que lui.

A la veille de Roland Garros je le voyais numero 1 mondial en fin d’annee. Parceque Djoko etait aux fraises, Nadal n’avait plus les jambes pour jouer sur dur, et Federer commencait a faire son age. Je me suis un peu emporte..

Il a fait un super printemps, mais il manque de constance dans la performance. Notamment lors des tournois qui comptent vraiment, la ou les 3 autres, enfin surtout Djokovic dernierement, sont des tueurs, lui reste un tireur d’elite intermittent.

Mais bon, il s’est alloue les services du plus grand tueur de l’ere open et 2019 devrait etre son annee. Cela pourrait meme etre lui qui fera mordre la terre battue a Nadal beacoup plus que Thiem.

Le plus grand tueur de l’Ère Open, voilà un concept intéressant. Lendl a beaucoup gagné (94 titres) mais il a trop perdu (8 titres du Grand Chelem sur 19 finales). Pour moi, le tueur ultime, c’est celui qui gagne (presque) toujours dans les grands rendez-vous. Borg est pas mal mais il a fini par se suicider. Federer est handicapé par sa Némésis. Djokovic à les stats de Lendl à l’US Open. Spontanément je songe à Sampras. Ou à Némésis, enfin, Nadal.

Oui enfin derrière lui et se rapprochant à grands pas, des plus jeunes que lui : Tsitsipas (15è), Shapovalov malgré quelques ratés ces derniers mois (normal, il apprend) et de Minaur me paraissent à même de lui donner la réplique, quand ils auront fait leurs classes – sans oublier le trio de Russes aux dents longues : Khachanov, Medvedev, Rublev.

Zverev vient de remporter le Masters en 2 sets gagnants. En Grand Chelem, il a encore tout à prouver, à commencer par atteindre une finale.

Le point positif est d’avoir engagé Lendl, c’est indiscutable. Avec ce dernier, finis les caprices d’enfant gâté : il va falloir se prendre en main tout seul comme un grand sur le court, même et surtout quand ça ne va pas comme il veut.

Bien d’accord et le résultat de ce Masters contrairement à l’année dernière me satisfait en désignant un vrai champion. Zverev a déjà la carrière la plus consistante en format court hors Big 4 et sa progression est linéaire. A 21, déjà deux saisons dans le top 5 avec de gros tournois à la clé. En terme de jeu, je ne suis pas si fan, car sa régularité et son volume de jeu colossal occultent des éclairs de génie (il est pour moi un Djokovic avec 10 cm de plus sans perte proportionnelle en mobilité) qui me font adorer un Kyrgios en forme par exemple.

Pour Géo: le tueur pour moi est la capacité à faire le match contre un gros joueur et à saisir les occasions dans les gros tournois. Le Big 3 évacué tant ils sont hors-normes à tous égards statistiques, je désignerai Becker comme tueur de match (il a un énorme taux de réussite contre le Top 10) tandis que Sampras post 92 représente le mieux la victoire (ou la volonté de vaincre en dépit des circonstances) avec son thriller contre Corretja à l’US 96, Courier à l’Ao en 93 mais également le démantèlement d’Agassi à Wim 99 (qui avait surpris les suiveurs et rétroactivement est encore plus forte vu le parcours d’André les 12 mois suivants).

C’est une différence fondamentale pour moi entre Federer et Sampras, le premier gagnant par un niveau tellement supérieur tandis que l’autre gagnant parce qu’il le veut plus, et plus encore.

Jack Sock est incomparable. Le gars a vécu à crédit dans le top 20 pendant un an grâce à un Bercy tombé du ciel doublé d’un Masters euphorique. Deux semaines = douze mois, un taux de rentabilité qui défie les lois de la Bourse, Jacky est un sacré investisseur. Est-ce un cas unique dans l’Histoire du tennis?

L’an dernier, il l’a joué solo, cette année, il refait sauter la banque avec un complice providentiel, un desperado bien connu des services de l’ATP, le serial winner Mickey, dit « La main droite du diable ». Et c’est reparti pour un tour, Wimbledon, l’US Open, retour au Masters et banco!

Jack Sock, cocu, vainqueur et content.

Sock a déjà un sacré palmarès en double. Il a quasiment tout gagné.

Vu sa saison en simple, on peut se demander s’il ne va pas se spécialiser dans le double.

A sa place, j’aurais essayé de me spécialiser en joueur de terre battue. Avec son spin de malade, il aurait pu faire de sacrés dégâts.

Après, c’est sûr que son jeu fait pas rêver. Mais c’est un bon Yankee bien sympatoche.

Jack Sock est d’ailleurs le meilleur joueur de double en classement ELO, il a gagné en double mixte à Rio et est excellent peu importe l’équipe en GC.

Il me semble qu’il est passé par la NCAA dont le format est en équipe et qu’il raffole de ça. Guère étonnant que Bryan revive à côté d’un tel partenaire

Salut Jo,

Il y a d’autres cas similaires dans l’histoire. Je ne me souviens pas de tous, mais celui qui me vient spontanément est Alberto Mancini en 1989, vainqueur à Monte Carlo et Rome, quart de finaliste à RG et huitième de finaliste à l’US. Il était 9ème mondial à la fin de la saison, premier remplaçant pour le Masters. Il a terminé la saison 1990 à la 127ème place.

Et Berasategui ? Le mec fait une finale à Roland en 94, fait le masters dans la foulée où il se prend trois belles fessées puis il s’éteint petit à petit.

Ouaip mais sa chute a été beaucoup plus « glissante » que celle de Mancini.

Parmi les météores il y a eu aussi le grand (et gros) Slobodan Zivojinovic… Capable de quelques coups d’éclat entre 85 et 88 mais globalement très inconsistant, puis disparu des radars vers 1989.

Et pi aussi Kent Carlsson, mais lui ce sont les blessures à répétition qui l’ont tué.

Et PimPim Johansson dans le même registre.

Pareil… les blessures à l’épaule. Et Ulf Stenlund ?