Rappel : Episode 1

Cet article, publié en août 2010, présentait quelques films dans lesquels le tennis jouait un rôle plus ou moins important, que les personnages principaux soient des tennismen du dimanche (e.g. « Un éléphant ça trompe énormément ») ou des supposés champions (inventés pour l’occasion, e.g. « L’inconnu du Nord Express » ou « Match Point »). Mais aucun de ces films n’avait pour sujet des champions existants ou des vrais matches, comme c’est le cas des deux « fictions inspirées de faits réels » qui sont sorties sur nos écrans à trois semaines d’intervalle en cet automne 2017.

Episode 2 : « Borg McEnroe »

Le titre annonce la couleur : les trois sujets du film sont Borg (beaucoup), McEnroe (un peu), et Borg/McEnroe (accessoirement).

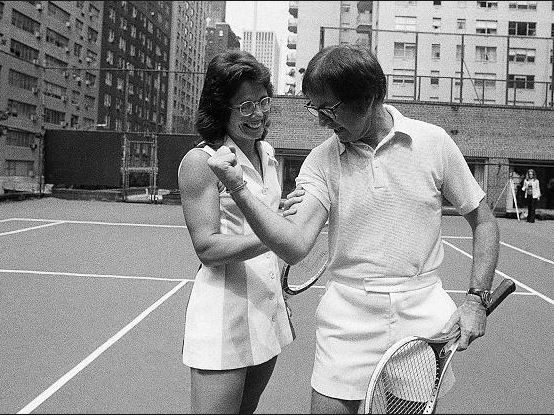

Le film a été écrit par un (jeune) scénariste suédois (Ronnie Sandahl), réalisé par un cinéaste danois (Janus Metz Pedersen), et coproduit par la Suède : par conséquent, on ne sera pas surpris, à sa vision, par la place prépondérante accordée à « IceMan » au détriment de « SuperBrat ». Le film consacre beaucoup de temps à essayer de percer le mystère Borg (sans y arriver vraiment, bien sûr, mais en lançant des pistes intéressantes), bien aidé en cela par la performance remarquable de son interprète, le Suédois (d’origine islandaise) Sverir Gudnason, qui se glisse dans la peau de son modèle avec une attention aux détails tout à fait digne dudit modèle.

Le « présent » du film se situe autour de Wimbledon 1980: une ou deux semaines avant, pendant, et juste après le tournoi. Des flash-backs (nombreux) viennent essayer de nous éclairer sur les origines de la personnalité torturée de Borg, et, plus rarement, sur celle (non moins torturée) de McEnroe. Cette courte période est décrite comme un tournant majeur dans la carrière de Borg : le début de la fin, les premières manifestations de ses doutes sur sa capacité à rester au plus haut niveau et à continuer à vivre la vie qui va avec.

Commençons par les atouts du film. Ils sont nombreux (l’affiche française n’en fait cependant pas partie… les deux joueurs, de dos, et McEnroe qui lève les deux bras… WTF?)

Tout d’abord, comme on vient de le dire, le film repose sur les (larges) épaules de son interprète principal, qui arrive à incarner avec un réalisme troublant le champion taciturne qui nous a fasciné dans notre enfance (oui, je généralise, mais beaucoup de 15-lovers qui ont mon âge, voire un peu plus, seront de mon avis). Attitude, mimiques, façon de bouger et de (peu) parler, tout en laissant deviner la marmite qui bouillonne sous la surface lisse : tout y est, y compris un peu de l’aura que dégageait celui qui a été, rappelons-le, la toute première superstar mondiale du sport. L’effet « machine à remonter le temps » fonctionne à plein, d’autant que les autres acteurs qui incarnent les membres du clan Borg sont tout aussi ressemblants : Stellan Skarsgard fait un Lennart Bergelin plus vrai que nature (tour à tour mentor, père de substitution, chauffeur, coach, souffre-douleur) et Tuva Novotny joue la fiancée, Mariana Simionescu, de façon très touchante. La reconstitution de l’époque est irréprochable : costumes, décors, voitures, raquettes, cigarettes, rouflaquettes, tout est à l’unisson pour nous ramener dans les seventies.

Plus réussis encore sont les flash-backs qui reviennent régulièrement sur l’enfance et sur l’adolescence de Borg. En particulier, le jeune « acteur » qui incarne Borg pré-ado est impressionnant (il est joué par le propre fils de Björn, Léo). Toutes ces scènes donnent l’impression d’être en train de regarder un documentaire d’époque (c’est d’ailleurs le but visé, et l’on peut supposer que Sandahl et Metz Pedersen ont « rejoué » des images d’archive issues de vieux films super-8 de la famille Borg ou d’actualités télévisées). Le film décrit le jeune Björn en gamin colérique, incapable de maîtriser ses émotions, et rejeté par ses partenaires et éducateurs à cause de ses écarts de conduite. Pris en main par Bergelin (sélectionneur de l’équipe de Coupe Davis), il va rapidement apprendre, sous son influence, à canaliser la rage et l’angoisse qui l’habitent. Borg est comparé à une cocotte-minute, capable de supporter la pression sans rien laisser paraître, alors que ça bout à l’intérieur. Sa maniaquerie et ses superstitions sont abordées au détour d’une scène de comédie (dans la bouche de Vitas Gerulaitis qui, dans un night club et entouré d’une noria de jolies filles, en expose la liste à un McEnroe médusé ; et où le spectateur contemporain réalise que Rafael Nadal, avec ses multiples tics et TOCs, avait un prestigieux prédécesseur en ce domaine).

Shia Labeouf (qui a fait des pieds et des mains pour avoir le rôle) campe un McEnroe peu ressemblant physiquement (on y reviendra) mais il le joue avec une énergie de bon aloi. Disons qu’il respecte l’esprit du personnage, même s’il tente souvent l’imitation (plutôt réussie d’ailleurs, à la limite de la caricature). Son personnage reste néanmoins largement sous-développé par rapport à celui de son aîné scandinave. Le grand film sur BigMac reste à faire. Ceci dit, là encore, l’aspect documentaire fonctionne à plein, avec par exemple l’inénarrable bob qui orne la tête de son père quand il est en tribunes, et les relations, disons, instables, que SuperBrat pouvait entretenir avec les autres joueurs, en particulier ses compatriotes et partenaires de Coupe Davis. Le film ose notamment une scène où Peter Fleming vient lui dire ses quatre vérités dans le vestiaire après s’être fait laminer en quarts de finales. Je ne sais pas si c’est authentique mais c’est un moment fort du film.

Enfin, « le » match proprement dit, la fameuse finale, est plutôt pas mal reconstitué, en privilégiant là encore un certain réalisme. Franchement, on aurait pu subir bien pire, quand on voit ce que certains tâcherons sont capables de nous infliger en poussant à son extrême la laideur et l’épilepsie de l’esthétique clipesque (exemple : ce pseudo-match de tennis de table entre un ancien grand champion, Timo Boll, et un bras robotique). On pourrait presque, à l’opposé, reprocher à Metz Pedersen de filmer ce match mythique de façon très classique, sans véritable innovation par rapport à ce que faisait déjà Hitchcock dans « L’inconnu du Nord Express » : un plan sur le jeu lui-même, un plan sur les spectateurs (notamment Bergelin et Simionescu en train d’angoisser dans la loge), et un plan (bavard) sur les journalistes télé et leurs commentaires « live » (OK OK, chez Hitchcock en 1951, c’étaient des commentateurs radio, mais le principe est le même). Il faut croire que c’est la norme et qu’on ne peut y déroger…

D’où vient alors, que malgré toutes ses qualités, le film peine à nous toucher en profondeur? J’avancerais quelques pistes.

D’abord, le décalage que l’on ne peut s’empêcher de ressentir entre le McEnroe tel qu’incarné par Shia Labeouf et celui de nos souvenirs d’époque. L’acteur américain personnifie, comme on l’a écrit plus haut, un McEnroe fidèle dans l’esprit, mais il avait 30 ans au moment du tournage et ça se voit. Or, McEnroe en 1980 était un post-adolescent de 21 ans, mal dégrossi, au visage rougeaud et encore poupin, et cet aspect physique si important est mal rendu.

Dans le même ordre d’idée, un aspect un peu gênant est le fait que « Borg McEnroe » fait quasiment l’impasse sur les relations d’amitié, réelles, qui existaient déjà entre ses deux personnages principaux à l’époque (rappelées par Big Mac dans cette interview certes courte, mais qui dit l’essentiel). A l’opposé, le film veut faire croire que cette amitié a commencé au lendemain de la finale de 1980. Par ailleurs, il se permet quelques anachronismes ou inventions beaucoup moins gênants (les spécialistes du tennis de cette époque les détecteront aisément) : étant donné le grand souci du détail dont ont fait preuve les créateurs de ce film, on peut être sûrs qu’ils ont commis ces petites erreurs en toute connaissance de cause, à des fins, comme on dit, de « dramatisation ». Au final, la seule anomalie vraiment choquante, c’est la petite barbe qu’arbore l’acteur qui interprète Jimmy Connors (probablement a-t-il voulu protester ainsi contre la place microscopique accordée à son personnage dans le film).

Mais avant tout, la principale raison du manque « d’amabilité » du film est tout simplement consubstantielle au personnage de Borg : comment rendre aimable quelqu’un qui ne fait rien pour l’être, quelqu’un dont la personnalité est aussi impénétrable ? Casse-tête, dont Sandahl et Pedersen n’ont pas voulu sortir par la dramatisation à outrance -un peu, quand même- ni par la psychologie de bazar -un peu aussi, quand même-. On est face à un film d’auteur européen (et même, européen du nord), pas un mélo tire-larmes, ni un film à suspense, ni un blockbuster hollywoodien avec balles blanches qui fusent à 300 à l’heure et raquettes qui explosent. On est donc plutôt dans le respect de la vraisemblance et de la réalité des personnages : Borg reste souvent mutique, et même si Bergelin et Simionescu essaient un peu de verbaliser à sa place, les dialogues des scènes borgiennes sont généralement réduits à leur plus simple expression. Par certains côtés le personnage de Borg rappelle celui de Martial (joué par Daniel Auteuil) dans « Un cœur en hiver » de Claude Sautet : Après une heure quarante de film, on ne le comprend pas beaucoup plus qu’au début, par contre on voit bien la marque qu’il a pu laisser sur les autres. Paradoxal, comme le fait que Borg était à cette époque une idole absolue, provoquant l’hystérie des filles et l’adulation des garçons, sans rien faire en apparence pour ça. Devenu malgré lui une « icône culturelle », au même titre que James Dean, Che Guevara, Jim Morrison, Bob Marley ou les Beatles.

[Pour prolonger le plaisir, lire ou relire l’excellente critique déjà publiée par Sam ici-même : « Borg – McEnroe, Le Film« ]

Episode 3 : « Battle of the Sexes »

Pour le coup, celui-ci est un vrai film hollywoodien, produit par la Fox, mais dont la réalisation a heureusement été confiée à un couple de cinéastes indépendants (Valerie Faris et Jonathan Dayton, à qui l’on doit par exemple l’excellent « Little Miss Sunshine »). Il a été écrit par le britannique Simon Beaufoy (auteur en 1997 du scénario du jouissif « The Full Monty »).

Fondamentalement, il s’agit d’un film extrêmement bien écrit, bien joué, au rythme soutenu malgré ses deux heures, bref une vraie comédie à l’américaine dans la plus pure tradition du genre.

Fondamentalement, il s’agit d’un film extrêmement bien écrit, bien joué, au rythme soutenu malgré ses deux heures, bref une vraie comédie à l’américaine dans la plus pure tradition du genre.

Evidemment, pour que ça marche, il faut que les acteurs soient au niveau, et c’est bien le cas. Si vous l’avez aimée dans « L’Homme irrationnel » et » Magic in the Moonlight » les deux films qu’elle a tournés avec Woody Allen, ou dans « La La Land », qui lui valut l’Oscar, alors vous aimerez également Emma Stone en Billie Jean King. Et Steve Carell est impayable dans le rôle de Bobby Riggs.

Quand on voit les deux films à quelques jours d’intervalle comme ça a été mon cas cet automne, les ressemblances avec « Borg McEnroe » sautent aux yeux, à un point tel qu’on est surpris que le titre du film ne soit pas « King Riggs » (ou que celui du film suédois ne soit pas « Battle of the Weirdos »).

Comme « Borg McEnroe », le film est construit de façon à converger vers la restitution d’un match d’anthologie qui va en être le point d’orgue (match dont tous les spectateurs d’aujourd’hui connaissent le résultat, d’où un faible suspense à ce niveau).

Comme « Borg McEnroe », il détaille la vie de chacun de ses deux personnages principaux dans les temps qui précèdent ce fameux match (signalons quand même une différence de taille : aucun usage du flash back dans « Battle of the Sexes », toute l’histoire est contée de façon chronologique).

Comme « Borg McEnroe », il s’attarde beaucoup plus sur l’un de ses personnages (ici, B.J. King) que sur l’autre.

Comme dans « Borg McEnroe », les auteurs y vont franco sur la description des failles voire des névroses des deux champions. Riggs est présenté comme un joueur (gambler) maladif, abonné au séances chez le psy (qu’il convertit aux jeux de hasard) et aux réunions des joueurs anonymes, un éternel gamin, irresponsable et insatisfait, qui se fait virer par sa femme (une riche héritière), et qui trouve dans l’organisation de matches mixtes contre les meilleures joueuses du moment un moyen de redevenir célèbre (et de se faire un max de pognon). Quant au personnage de King, ses deux ressorts dramatiques sont d’une part, son militantisme pour l’égalité, concrétisé par la création de la WTA et la lutte pour obtenir des gains plus décents pour elle et ses consœurs ; et d’autre part les affres liées à la découverte de son homosexualité (dans les bras de sa coiffeuse), elle qui était mariée depuis ses 20 ans avec le compréhensif Larry King (futur créateur, avec BJK, des tournois « intervilles »).

Comme dans « Borg McEnroe », la reconstitution d’époque est parfaite : pas un accessoire, un décor ou un costume ne manquent pour nous immerger dans l’année 1973. Et comme « Borg McEnroe », le film est parfaitement documenté : (presque) tout ce qu’on y voit est véridique. Ce qui, au fond, n’est pas si compliqué étant donnée la couverture médiatique insensée dont avait fait l’objet ce « spectacle » (car même si c’était un match de tennis, c’était avant tout un grand cirque). Cependant, quelques libertés ont été prises au niveau de la chronologie : les événements qui se sont déroulés en réalité entre 1970 et 1973 sont présentés comme s’ils s’étaient passés en quelques mois.

Et enfin, comme dans « Borg McEnroe » (et comme dans 99% des films récents « inspirés de faits réels », qu’ils aient été tournés à Hollywood (« Detroit« , « Arrête-moi si tu peux« …) ou en Europe) une fois le match, euh pardon le film terminé, le générique de fin est précédé par un panneau racontant en quelques phrases ce que les personnages sont devenus, et par quelques vraies photos d’époque.

Arrêtons là avec les similitudes… Et voyons maintenant les particularités de ce « Battle of the Sexes ».

Primo, c’est une comédie : on rit beaucoup, principalement grâce au personnage de Bobby Riggs, extravagant, provocateur, infantile, excessif, bouffon. On ne saura jamais si son machisme radical est réel ou feint, pour amuser la galerie et faire réagir (aujourd’hui on dirait « faire le buzz »). Le film laisse habilement planer l’ambiguïté sur ce point (Riggs est entretenu par une épouse milliardaire, ce qui le place dans une situation conjugale d’homme-enfant-objet, paradoxale pour cet autoproclamé parangon de la supériorité masculine).

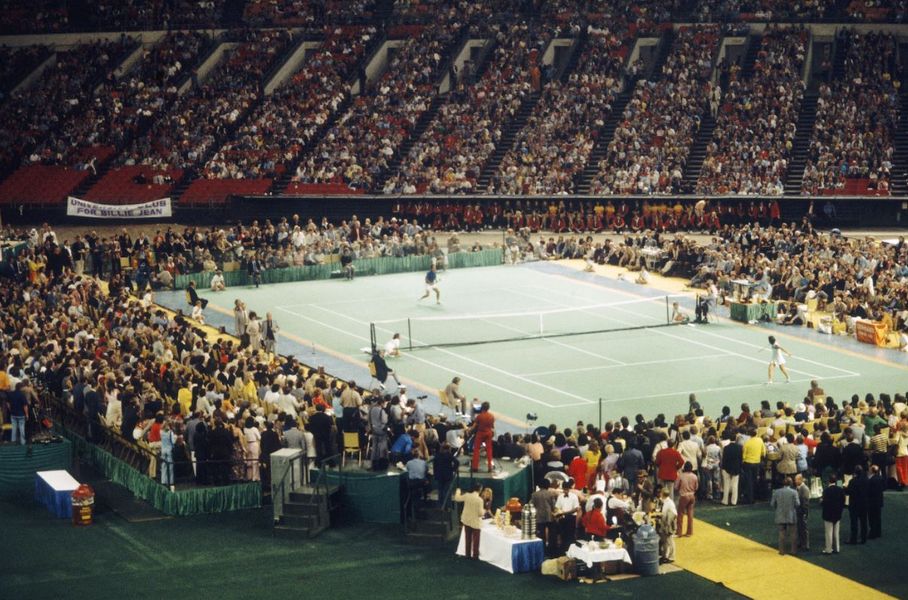

Secundo, les enjeux de la « lutte finale » sont totalement dissemblables. Dans « Borg McEnroe », les deux champions chassent un même objectif : le titre suprême, la coupe de Wimbledon. Dans « Battle of the Sexes », il ne s’agit pas d’une « vraie » compétition sportive, même s’il y a un match de tennis à la clé. Certes, Bobby Riggs, 55 ans, est un ancien n° 1 mondial (contrarié, car il eut la malchance suprême d’arriver au sommet en 1941, en pleine guerre, la plupart des grands tournois étant annulés, ce qui réduisit ses titres à une portion congrue – mais tous les historiens du tennis s’accordent sur le fait qu’il fit partie du top 3 mondial jusqu’en 1948). Certes, Billie Jean King est la meilleure joueuse du monde en 1973 (à égalité avec Margaret Court). Mais ce match n’a rien d’officiel ni de légitime, ce n’est jamais qu’un (gros) spectacle. Le film retrace d’ailleurs un événement important, totalement oublié de notre côté de l’Atlantique: BJK avait tout d’abord décliné l’offre de Riggs, et c’est vers Court (31 ans à l’époque, et déjà mère d’un petit garçon) qu’il s’était alors tourné pour organiser son show. Le match avait été à sens unique (6/2 6/1 pour Riggs), d’une part parce que l’Australienne n’avait semble-t-il pas fait preuve d’une grande combativité (épouse, mère, chrétienne traditionaliste, elle ne voyait au fond aucun problème à perdre un match contre un homme, même s’il avait l’âge de son père, et même si c’était devant des millions de téléspectateurs) et d’autre part parce que Riggs s’était beaucoup entraîné pour arriver « fit », et avait mis au point une tactique gagnante (amorties et lobs). C’est en découvrant le résultat de ce « match », et le déchaînement de commentaires phallocrates qui s’en suivit dans les médias et dans le milieu du tennis, que B.J. King changea d’avis et décida d’accepter de représenter la gent féminine pour une « revanche ». Il faut dire que depuis plusieurs années King militait pour que les gains des joueuses soient revus à la hausse (à l’époque le prize money accordé aux femmes se montait, en moyenne, à un huitième de celui des hommes). Ces disparités de traitement l’avaient amenée à créer à partir de 1970, avec Gladys Heldman (fondatrice du magazine World Tennis et ancienne joueuse), un circuit parallèle dans lequel elles entraînèrent plusieurs autres joueuses (dont Court qui fut bien obligée de les suivre), puis la WTA en 1973.

Les motivations des deux protagonistes à gagner ce fameux match sont donc de natures bien différentes. Pour Riggs, s’il s’agit, en apparence, d’affirmer la suprématie masculine, en réalité, il s’agit surtout pour lui de rester sous la lumière des projecteurs, de conserver l’attention des médias et des sponsors, bref, de faire tourner la machine à dollars qu’il a opportunément déclenchée avec son premier match contre Court. En effet, s’il avait gagné contre King, d’autres matches très lucratifs auraient suivi, notamment contre la nouvelle star en devenir, Chris Evert. Pour Billie Jean King, cela n’a rien à voir: il s’agit d’effacer l’image désastreuse laissée par la piteuse défaite de Margaret Court, et de clouer le bec des suprématistes mâles qui s’étaient déchaînés suite à ce premier match intersexes. Son sujet n’est pas de nier la supériorité physique des meilleurs joueurs sur les meilleures joueuses: c’est de montrer que la n°1 mondiale vaut bien un vétéran de 55 ans, qu’une championne est apte à challenger un joueur homme sur un court de tennis, et surtout capable d’offrir un vrai spectacle au public. Justifiant ainsi un meilleur salaire pour les joueuses… Mais pas seulement, puisque le film raconte bien comment son combat résonnait dans l’ensemble de la société, à une époque où les féministes réclamaient l’égalité. Elle l’exprimait ainsi en 2013: « Je pensais que ça nous ramènerait 50 ans en arrière si je ne gagnais pas ce match. Cela ruinerait le tour féminin, et affecterait l’estime personnelle de toutes les femmes ».

Arrive donc l’heure du fameux match. Comme tout le monde le sait aujourd’hui, le 20 septembre 1973, devant 30 000 spectateurs massés dans l’Astrodome de Houston, et 50 millions de téléspectateurs aux USA (parmi lesquels le jeune Barack Obama, 12 ans), King s’imposera 6/4 6/3 6/3 (après avoir dû remonter de 4/2 dans le premier set). Riggs, leurré par sa facile victoire face à Court, avait largement sous-estimé son adversaire et négligé l’entraînement les semaines qui précédaient le match. King au contraire était entrée sur le court avec une énergie décuplée, se battant comme une forcenée sur chaque balle. La stratégie habituelle de Riggs, censée marcher à tous les coups contre une femme (amortie + lob) fit flop du fait de la condition physique exemplaire de King, et ce fut au contraire elle qui finit par prendre la direction des échanges et par le faire courir aux quatre coins du court jusqu’à épuisement. Aucun effet clipesque ici dans la restitution cinématographique de ce match: au contraire, le film adopte le rendu très sage de la retransmission télévisée de l’époque.

Bref, allez voir « Battle of the Sexes », vous passerez un excellent moment, même si certains puristes de 15-love trouveront que le film parle beaucoup moins de tennis que de la société nord-américaine de 1973… Pas faux, mais cette histoire a encore bien des échos aujourd’hui.

Et lisez l’interview donnée récemment par Billie Jean King à Nicolas Herbelot (dans le Magazine L’Equipe du 18 novembre), dans laquelle on peut lire des tas de choses intéressantes, ainsi que cet échange:

NH : Ce que vous avez fait pour les sportives…

BJK [Elle coupe.] Non, pas que pour les sportives…

NH : Pardon, pour toutes les femmes…

BJK [Elle recoupe.] Non, pour tous, les femmes et les hommes. Ce sont eux qui nous rejetaient, pas le contraire.

Quelques anecdotes pour finir:

- Dans les scènes de match, Steve Carell est doublé par un certain… Vince Spadea (l’un des joueurs les plus ennuyeux des années 1990).

- Le rôle de Margaret Court est tenu par une sculpturale actrice australienne du nom de Jessica McNamee. Quand elle a rencontré Billie Jean King peu après le tournage, celle-ci lui a immédiatement demandé si elle était apparentée à Paul McNamee, joueur aussie des années 70 et 80 (grand spécialiste du double et deux fois vainqueur de la Coupe Davis). L’actrice lui a répondu ne l’avoir jamais rencontré, mais qu’il était très sûrement un cousin éloigné, le patronyme « McNamee » étant très peu porté en Australie.

- Les spectateurs américains qui ont vu le film cette année ont été frappés par les multiples similitudes entre cette histoire et l’affrontement de 2016 pour la présidence US, entre Donald Trump et Hillary Clinton. A un détail près : l’année dernière, c’est le bouffon machiste qui a triomphé. Voir un recueil (en anglais) de ces similitudes dans cet article de Slate (pour les non-anglophones, Yannick Cochennec en a fait une adaptation très résumée sur le site français)

Merci Colin pour ces deux critiques.

BJK fait partie des grands sportifs investis que tennis a créé dans la ligne de Bill Tilden ou Arthur Ashe ainsi que les WiWi.

Sur la battle of the Sexes, est-ce que la lecture politique est raisonnable? Parce que je ne crois pas que Riggs était fondamentalement machiste plutôt qu’il avait trouvé une bonne niche pour gagner de l’argent.

A part ça,plus le temps passe et moins je trouve que le sport a réellement d’impact culturel. A la limite les poings levés de Smith et Carlos en 1968 sont les seuls faits sportifs qui continuent à conserver une valeur symbolique forte.

La Battle of the Sexes de 1973 est totalement inconnue maintenant et d’ailleurs manque de pertinence (une pro contre un retraité de 55 ans).

De rien, Perse !

Oui, la lecture politique est raisonnable (enfin… surtout à l’époque). Certes, Riggs (comme je le dis dans l’article) n’était pas aussi misogyne qu’il voulait bien le faire croire, mais en revanche, les organisateurs de tournois US, menés par l’omnipotent Jack Kramer, eux, l’étaient (moins dans les mots, plus dans les faits).

Ce « spectacle » a eu peu d’impact en France, ou en Europe, mais a durablement marqué les esprits aux USA.

La « pertinence » sportive de ce match est nulle, comme tu l’indiques (mais elle aurait été tout aussi nulle si BJK avait dû affronter un joueur en activité!), d’ailleurs BJ King n’a accepté de le disputer QUE pour son impact médiatico-politique.

Merci pour Kramer et les promoteurs.

Au sujet des battles of the Sexes, il y a actuellement Lindsey Vonn, plus grande skieuse de vitesse qui veut affronter les mecs. Et bien que l’écart de niveau soit bien plus faible (sport mécanique oblige), la pertinence du show est douteuse également.

En tennis, Djoko et Na Li avaient fait une exhibition à Pékin et bien que ce fut pour le show, la différence de niveau était apparue abyssale.

Pour écrire la deuxième critique je me suis un peu documenté et je suis tombé sur cette page wikipedia qui recense (presque) tous les matches de tennis qui ont vu s’affronter un/des homme(s) et une/des femme(s).

https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_the_Sexes_(tennis)

On y parle notamment du Noah/Hénin de 2003 auquel un des 15-lovers belges avait assisté et qu’il nous avait raconté ici-même (Gérald, peut-être).

« Sport mécanique » le ski, peste, comme tu y vas… C’est pas de la formule 1 ou du rallye ! La part physique est extrêmement importante, surtout en descente, il suffit de voir les jambes en tronc d’arbre des descendeurs.

C’est quand même le ski qui glisse sur la neige, et la part technique et sensorielle est absolument prépondérante, il suffit de voir les courbes absolument merveilleuses que taillent les Hirscher et Ligety pour constater que le muscle pur n’est pas tout (par rapport à de l’athlétisme par ex).

Vonn a Lake Louise sur un parcours quasi-identique à la descente homme (c’est la piste la plus facile chez les hommes certes) est à 3 seconde, soit 3% d’écart, nettement inférieur à l’écart de force entre les genres en général.

Par ailleurs cela fait 4 ans que Vonn ne tient plus sur ses skis plus d’un mois d’affilé sans tomber et Shiffrin s’affirme comme étant le plus grand talent du circuit, tous genres confondus.

H

C’est un message subliminal ?

même pas c’est juste que je m’ennuyais

Alors…

vu aucun de ces deux films (alors que je me promettais de regarder au moins le Borg / McEnroe). par contre il me vient une question pour les ancêtres du site : j’ai vu récemment (à la mort de Rochefort, quoi), Un éléphant ça trompe énormément, film qui m’a l’air d’être culte sous nos contrées. Ma question donc : POURQUOI ? j’avoue avoir trouvé ça pas bon, pas bon, pas bon de mon côté…

Ça alors, tu dois être la première personne depuis 40 ans qui me dit ne pas aimer ce film. Mais peut-être que cela va être l’occasion pour certains autres de faire leur coming out…

Après tout, il paraît qu’il y a même des gens qui n’aiment pas Johnny

Suffit de regarder un autre Feel good movie de copains genre au hasard « Les petits mouchoirs » pour comprendre pourquoi l’un est « culte » et l’autre le sera jamais, non ?

Les petits mouchoirs était une sacré bouse, bien surcôtée par l’effet « Canet passe à la réalisation ». Et pourtant j’adore le bassin d’Arcachon mais tout dans ce film était mauvais, surtout l’écriture des personnages, qui sont tous détestables, du script qui compile les situations les plus attendues et tropiques (l’échouage, sérieux?) et la réalisation longue et qui extorque les larmes (le discours de Magimel à l’enterrerement).

alors Canet en général je dois dire que j’aime pas des masses non plus

mais Un éléphant, je sais plat. Scénar plat, réal plate, gros clichés limite gênants, acteurs qui en font trop… en gros, c’est uniquement grâce à Rochefort si j’ai réussi à aller au bout.

Dans la catégorie film de potes, qui lui ressemble énormément mais en reflet d’une autre époque, d’une génération plus récente, j’ai largement préféré Mes meilleurs copains. Plus fin, plus doux-amer, meilleurs acteurs (ouais, même Clavier encore supportable à l’époque)…

En réalité, ce sont devenus des clichés *après*, car l’esprit de ce film a été pillé par la suite.

Exemple : aujourd’hui, les scénaristes n’ont pas le droit, dans leur scénario, d’oublier de placer un personnage homo sinon ils se font recaler (e.g. B.J. King dans « Battle of the Sexes », oups, mauvais exemple, car Billie Jean était vraiment gay… Bon mais par exemple dans « Little Miss Sunshine » des mêmes réalisateurs, c’était le personnage joué par Steve Carell qui était homo, et dans « The Full Monty » du même scénariste, il y avait 2 copains de la bande de bras cassés de Gas (Robert Carlisle) qui se découvraient une attirance mutuelle).

Dans « Un Eléphant » c’était la première fois qu’on voyait ça dans un film « familial », et surtout d’ailleurs le fait que le personnage d’homo (joué par Brasseur, en plus, fallait avoir l’idée!) n’avait rien de caricatural.

« Mes meilleurs copains » est excellent, dans une veine différente. C’est Bacri qui joue l’homo de circonstance (là encore, choix d’acteur pas évident au départ). Lanvin a une belle maison mais sans court de tennis, quelle lose.

Je n’ai pas vu « Les petits mouchoirs » (because critiques catastrophiques).

Côté Québec, la référence des films de potes c’est « Le Déclin de l’Empire Américain », chef d’oeuvre, pillé lui aussi par la suite. C’est le génial acteur Québécois Yves Jacques qui joue l’obligatoire gay de la bande. On ne voit cependant jamais les personnages jouer au tennis, ce qui est assurément une limite du film.

Enfin côté british citons l’excellent « Peter’s Friends » de Kenneth Branagh, et c’est justement le nommé Peter (Stephen Fry) qui est le gay syndical. Réplique culte de Peter, à l’adresse d’une de ses copines (jouée par Emma Thompson) : « Sorry but I’m not in the vagina business ». Pas de partie de tennis non plus dans ce film, ce qui est un peu choquant pour des brits. Ah oui et j’ai failli oublier « 4 mariages et un enterrement », pas de partie de tennis non plus, mais évidemment 2 copains gays (Gareth et Matthew).

Et tout ça grâce à Yves Robert et Jean-Loup Dabadie !

Aaaahhh oldies, goodies …

http://www.ina.fr/video/I05319515/mourousi-a-roland-garros-page-speciale-tennis-2eme-partie-video.html

MDR… Kitchissime !

Et notre vieil ami Jean-Paul Loth (à 8’14″) c’était un sacré play-boy à l’époque !!!

By the way:

http://www.dhnet.be/sports/tennis/tennis-marion-bartoli-annonce-son-retour-a-la-competition-en-mars-5a395a7ccd700ea8c70b909e

Elle espère sans doute faire une Federer 2017 puissance 4 (ayant été absente des courts depuis 2013), autrement dit tout rafler en 2018, y compris bien sûr les 4 tournois du Grand Chelem… plus dure sera la chute

Plus sérieusement, beaucoup de ces sportifs de haut niveau sont littéralement drogués à l’adrénaline de la compétition, et sauf à avoir une vie post-carrière pro suffisamment riche et remplie, la tentation de revenir est grande. Mais la désillusion risque d’être à la hauteur ; cela dit si elle était (est) bonne en double, pourquoi pas tenter une ‘Hingis’ ?