Les rugissements du fauve ont embrasé les arènes du tennis pendant un quart de siècle. Ponctués par des poings rageurs, parfois brandis dans un état de frénésie communicative, ils accompagnèrent ses attaques sauvages et ses répliques les plus féroces, assénées au plus fort de batailles acharnées. Tout au long de sa fabuleuse carrière, le gaucher de l’Illinois n’a jamais fait mystère de sa conception du jeu : « Le public veut voir couler le sang. Je vous garantis qu’il sera servi 1. » Dût-il verser le sien sur le court, ce combattant magnifique resta éternellement fidèle à sa promesse.

Les rugissements du fauve ont embrasé les arènes du tennis pendant un quart de siècle. Ponctués par des poings rageurs, parfois brandis dans un état de frénésie communicative, ils accompagnèrent ses attaques sauvages et ses répliques les plus féroces, assénées au plus fort de batailles acharnées. Tout au long de sa fabuleuse carrière, le gaucher de l’Illinois n’a jamais fait mystère de sa conception du jeu : « Le public veut voir couler le sang. Je vous garantis qu’il sera servi 1. » Dût-il verser le sien sur le court, ce combattant magnifique resta éternellement fidèle à sa promesse.

À l’aune de la trajectoire de Connors, l’extraordinaire mutation accomplie par ce sport entre le début de l’ère Open et les années 1990 ferait presque figure de banale inflexion. De l’émergence du lift à l’avènement de la puissance en passant par le boom économique, la révolution du matériel ou celle de la préparation physique, peu de disciplines connaissent une transformation aussi radicale de leur paysage sur cette période. Jimmy se pose pourtant en trait d’union entre ces époques. Lui qui traverse toutes les générations de joueurs de Ken Rosewall à Andre Agassi. Lui qui croise le fer en match officiel avec un Pancho Gonzales révélé dès les années 1940, comme avec un Fabrice Santoro dont le périple se prolongera finalement jusqu’en 2010…

Pour Jimmy Connors, les limites n’existent que pour mieux être franchies ou sans cesse repoussées. L’Américain défie le temps, l’histoire et les révolutions du tennis comme il affronte les autres géants qui se dressent successivement sur sa route : en conservant une fidélité indéfectible à ses fondamentaux. Quels que soient les standards dominants, les oppositions ou les décennies, ce modèle d’obstination déploie un schéma de jeu indémodable car résolument moderne. Invariablement, son tempérament de guerrier continue à intimider ses rivaux, tout en déchaînant les passions. Que dire enfin de cet attachement durable, quasi fusionnel, à une raquette en métal au tamis rond et sous-dimensionné : la mythique Wilson T2000 ? À l’heure où des matériaux bien plus performants déferlent déjà sur les courts du monde entier, cet engin atypique – qui fut créé par René Lacoste… en 1963 – apparaît comme un véritable vestige de l’âge de pierre. « Je l’aimais. Elle faisait comme partie de moi », confiera le champion à maintes reprises pour justifier un choix éminemment passionnel. Le coup de foudre remonte en réalité à ses 12 ans, au moment où il disputait l’Orange Bowl minimes. En voyant un autre garçon en train de l’utiliser, le petit Jimmy en tomba presque à la renverse. « J’ai tout de suite été fou de cette raquette. Sous le soleil, elle lançait des éclairs, comme le chrome d’une voiture. Elle sifflait dans l’air comme une balle de fusil 2. » L’épée scintillante armera le bras du gladiateur presque sans interruption jusqu’à la fin de la saison 1986, avant que l’impossibilité de nier plus longtemps la réalité du marché ne l’oblige à prendre enfin le train du progrès technologique. Au fond, Darwin aurait probablement trouvé en ce grand prédateur des courts, totalement unique en son genre, une exception inclassable à sa théorie de l’évolution des espèces. Pour autant, quel autre monstre du jeu – hormis sans doute Rafael Nadal – aura à ce point personnifié sur un terrain la démarche de struggle for life si bien décrite par le naturaliste anglais ?

Entre rupture et fidélité

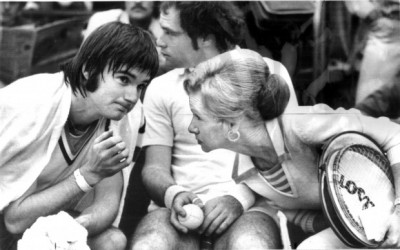

Inamovible, le monument Connors puise sa résistance hors norme dans la solidité des fondations techniques édifiées par Gloria, la mère du champion. Dans les années 1950, cette ancienne joueuse de niveau national prolonge sa passion en enseignant les bases du tennis à quelques jeunes élèves sur les terrains de Belleville, dans l’Illinois. Elle tente d’abord de transmettre le flambeau à John, son fils aîné, mais celui-ci ne possède pas l’étoffe d’un héros. Avec James Scott, né le 2 septembre 1952, elle réussira au-delà de ses espérances. Gloria le portait encore dans son ventre lorsqu’elle entreprit elle-même de défricher la terre derrière leur maison familiale, à East Saint Louis, pour y faire construire un court de tennis. Dès l’âge de 2 ans et demi 3, elle lui met sa première raquette dans les mains. Pierre après pierre, elle lui inculque ensuite tous les rudiments techniques, tout en instillant chez lui le culte du combat et de la persévérance. Le gamin est-il trop frêle pour exécuter correctement un revers ? Elle lui conseille d’utiliser ses deux mains. Montre-t‑il le moindre signe de faiblesse ? Elle lui apprend, selon ses propres termes, « à être un tigre ». Aucune brimade, aucune surdose d’entraînement n’affecteront jamais ces séances. Au fil du temps se développe entre la mère et l’enfant prodige une relation privilégiée, exclusive, totalement centrée sur la carrière de « Jimbo ». Son père « Big Jim », lui, n’a pas voix au chapitre. Réfractaire aux arcanes de la balle blanche, il se trouve de facto mis à l’écart, presque marginalisé au sein de sa propre famille. Il succombera à un cancer en janvier 1977, après avoir longtemps entretenu des rapports distants avec son champion de fils.

Inamovible, le monument Connors puise sa résistance hors norme dans la solidité des fondations techniques édifiées par Gloria, la mère du champion. Dans les années 1950, cette ancienne joueuse de niveau national prolonge sa passion en enseignant les bases du tennis à quelques jeunes élèves sur les terrains de Belleville, dans l’Illinois. Elle tente d’abord de transmettre le flambeau à John, son fils aîné, mais celui-ci ne possède pas l’étoffe d’un héros. Avec James Scott, né le 2 septembre 1952, elle réussira au-delà de ses espérances. Gloria le portait encore dans son ventre lorsqu’elle entreprit elle-même de défricher la terre derrière leur maison familiale, à East Saint Louis, pour y faire construire un court de tennis. Dès l’âge de 2 ans et demi 3, elle lui met sa première raquette dans les mains. Pierre après pierre, elle lui inculque ensuite tous les rudiments techniques, tout en instillant chez lui le culte du combat et de la persévérance. Le gamin est-il trop frêle pour exécuter correctement un revers ? Elle lui conseille d’utiliser ses deux mains. Montre-t‑il le moindre signe de faiblesse ? Elle lui apprend, selon ses propres termes, « à être un tigre ». Aucune brimade, aucune surdose d’entraînement n’affecteront jamais ces séances. Au fil du temps se développe entre la mère et l’enfant prodige une relation privilégiée, exclusive, totalement centrée sur la carrière de « Jimbo ». Son père « Big Jim », lui, n’a pas voix au chapitre. Réfractaire aux arcanes de la balle blanche, il se trouve de facto mis à l’écart, presque marginalisé au sein de sa propre famille. Il succombera à un cancer en janvier 1977, après avoir longtemps entretenu des rapports distants avec son champion de fils.

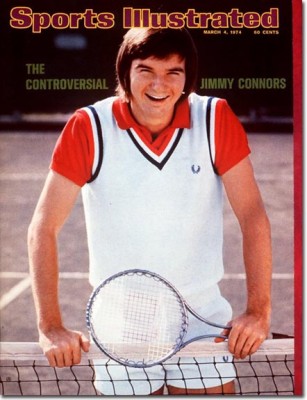

La grand-mère maternelle, Bertha Thompson, est affublée du surnom de « Two-Mom » par Jimmy et son frère. Encouragée par Gloria, cette autre figure marquante endosse fièrement le rôle de second mentor dans l’apprentissage du garçon. « Élevé par des femmes pour vaincre les hommes », écrira d’ailleurs Sports Illustrated en 1978, dans un article qui fera date, pour dépeindre ce parcours parfaitement singulier dans l’histoire du sport. Toutefois, lorsqu’elle juge nécessaire de céder la main, maman Connors n’hésite pas à se tourner vers la structure idoine pour favoriser l’ascension de sa progéniture. C’est ainsi qu’en 1968, l’adolescent prend avec elle la direction de la Californie pour rejoindre le prestigieux Beverly Hills Tennis Club de Los Angeles, où il travaillera sous la houlette du célèbre Pancho Segura. Dans les années 1940, ce champion d’origine équatorienne avait lui-même fait figure de pionnier en étant le premier à utiliser un grand coup droit à deux mains.

Jimmy poursuit ses études dans la Cité des Anges et décroche le titre universitaire en 1971, durant sa seule année sur les bancs de la faculté. Le jeune homme se lance à l’assaut du circuit professionnel au cours de la saison 1972, accompagné par sa mère, qui revient du même coup en première ligne sur les questions sportives, mais aussi financières et parfois… sentimentales. Il faudra attendre la rencontre de Jimmy avec Patti McGuire, une ancienne playmate du magazine Playboy, qu’il épouse en 1979, pour que Gloria commence à limiter ses apparitions dans les tournois, en se recentrant sur la supervision des affaires de son fils. Pour Jimbo, elle n’en demeurera pas moins « une mère, un coach, une amie » jusqu’à son dernier souffle, le 8 janvier 2007, à l’âge de 82 ans.

Dès 1974, l’Américain fait voler en éclats tous les repères tennistiques hérités des générations précédentes. Emporté par le raz de marée en finale de Wimbledon et de l’US Open – qu’il atteint à près de 40 ans –, le légendaire Ken Rosewall inscrit six, puis… deux jeux en ces occasions et assiste aux premières loges au changement d’ère impulsé par la terreur d’East Saint Louis. Au moment de déboulonner cette icône vieillissante, Jimmy Connors n’éprouve aucun état d’âme. Seule compte à ses yeux la place qu’il est lui-même en train d’acquérir dans l’histoire. En portant l’attaque de fond de court à un degré d’efficacité jamais vu avant lui, il vient d’introduire une révolution décisive, d’une ampleur comparable au séisme provoqué par le service canon de Boris Becker en 1985. Dans un style radicalement différent, l’avènement concomitant de Björn Borg parachèvera le triomphe de l’irrésistible lame de fond qui s’apprête à envahir la décennie 1970.

Avec l’arrivée de ce gaucher explosif, le circuit découvre un tennis à plat à haut risque, conjuguant prises de balle précoces et rigueur extrême dans le placement, maîtrise gestuelle épurée et vitesse de jeu exceptionnelle. Ses frappes sont puissantes et tendues, ses trajectoires précises et rasantes, le plus souvent orientées près des lignes. Aussi avant-gardiste qu’inimitable, sa technique sonne comme une véritable déclaration de guerre à ce « tennis-pourcentage » tellement en vogue à son époque. Imprimer une cadence infernale aux échanges, porter sans relâche des coups sévères à l’adversaire, le déborder progressivement, jusqu’à le mettre hors de position : Jimmy Connors demeure longtemps inégalable dans ce registre. À son meilleur niveau, défier le phénomène en rythme, sur sa filière de prédilection, équivaut le plus souvent à un suicide en règle. Des maîtres de fond de court du calibre de Borg ou de Lendl en feront, pendant des années, l’amère expérience sur le terrain de chasse favori du carnassier de l’Illinois : l’US Open.

Avec l’arrivée de ce gaucher explosif, le circuit découvre un tennis à plat à haut risque, conjuguant prises de balle précoces et rigueur extrême dans le placement, maîtrise gestuelle épurée et vitesse de jeu exceptionnelle. Ses frappes sont puissantes et tendues, ses trajectoires précises et rasantes, le plus souvent orientées près des lignes. Aussi avant-gardiste qu’inimitable, sa technique sonne comme une véritable déclaration de guerre à ce « tennis-pourcentage » tellement en vogue à son époque. Imprimer une cadence infernale aux échanges, porter sans relâche des coups sévères à l’adversaire, le déborder progressivement, jusqu’à le mettre hors de position : Jimmy Connors demeure longtemps inégalable dans ce registre. À son meilleur niveau, défier le phénomène en rythme, sur sa filière de prédilection, équivaut le plus souvent à un suicide en règle. Des maîtres de fond de court du calibre de Borg ou de Lendl en feront, pendant des années, l’amère expérience sur le terrain de chasse favori du carnassier de l’Illinois : l’US Open.

L’Américain invente ce tennis de combat sans même posséder la force ou la puissance physique de la plupart de ses contemporains. Outre un formidable retour de service, l’un des plus fameux de tous les temps, il développe une arme de destruction massive avec ce prodigieux revers à deux mains asséné bras tendus, dans un ample accompagnement horizontal qui le propulse naturellement vers l’avant. Un alliage rare de fluidité et de violence, dont la perfection technique lui offre toutes les variations – en dehors du lift – et lui autorise toutes les audaces. Un coup à la fois mythique et intemporel, qui lui permettra de conquérir la quasi-totalité des territoires du jeu, sans jamais se laisser véritablement submerger par le déferlement de puissance du milieu des années 1980.

Du paria à l’icône

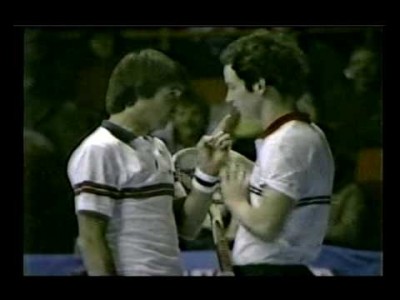

Durant la première partie de sa carrière, le comportement de Connors s’inscrit dans une stratégie de rupture parfaitement assumée. L’égocentrisme forcené du personnage confine presque à la caricature et ne l’incitera guère, par exemple, à se fondre dans l’esprit collectif de la Coupe Davis. Mais surtout, Jimmy s’évertue à cultiver une opposition frontale avec ses pairs, parfois teintée d’un mépris affiché. À l’exception notable d’Ilie Nastase, avec lequel il noue de solides liens d’amitié, le gaucher de Belleville puise dans cet antagonisme l’un des carburants de son agressivité proverbiale sur le court, tout en prenant soin de théoriser la démarche : « Je ne suis pas là pour respecter mon adversaire. Je suis là pour l’humilier. […] Je ne supporte pas de lire le moindre signe de satisfaction sur [son] visage », répète à l’envi ce J.C. si peu inspiré par l’amour du prochain. Provocateur, arrogant, volontiers obscène, l’énergumène ne tarde pas à se forger une réputation détestable au sein du circuit. Rod Laver raillera un champion qui « croyait être la plus belle invention sur terre après le Seven Up ». Aussi peu coutumier des déclarations acides, Björn Borg réservera ses rares coups de griffe à ce rival incorrigible : « Jimmy Connors n’admettra jamais que son adversaire a bien joué. C’est pour cela qu’il est jouissif de le battre, et c’est pour cela que tous les joueurs préfèrent le battre, lui, plutôt que n’importe qui. »

Quel autre champion oserait profaner le sanctuaire du tennis avec autant d’irrespect que celui dont il fait preuve en 1977 ? Cette année-là, le franc-tireur n’hésite pas à boycotter la cérémonie protocolaire du centenaire de Wimbledon, organisée en l’honneur de tous les anciens vainqueurs du tournoi. Pendant les festivités, Connors s’affiche tranquillement sur un court annexe du stade, en train de s’adonner à une séance d’entraînement… Dans ce All England Club si attaché à la tradition du jeu, sa défection prend des allures d’affront et déclenche un tollé considérable au sein de la presse et de l’opinion britanniques. Le lendemain, la foule londonienne accueille l’irrévérencieux par un déluge de huées, peut-être le plus violent qui ait jamais résonné dans cette solennelle enceinte. Sans perturber le moins du monde un compétiteur qui passera tout près du titre quelques jours plus tard et qui, à cette époque, érigerait presque son impopularité en profession de foi : « Plus le public me siffle, plus je suis dans le match. C’est pour ça que je fais tout pour que les spectateurs me détestent », claironnait-il déjà au cours de la saison précédente. En 1974, Albion s’était pourtant prise de passion pour sa tendre idylle avec Chris Evert, l’autre lauréate en simple de cette édition londonienne, mais les retombées positives sur l’image de Jimmy se dissipèrent d’autant plus vite que le prestigieux double mixte se sépara à la fin de cette même année 4.

Tentant à première vue, le parallèle psychologique avec John McEnroe s’arrête cependant là où commence le fossé sociologique entre ces deux descendants d’Irlandais. À la différence de son ennemi juré, fils d’un avocat new-yorkais, Connors puise une partie de sa révolte dans une enfance passée au sein d’un milieu provincial peu favorisé. Le père de Jimmy, quant à lui, officiait comme modeste péagiste sur un pont de Saint-Louis (Missouri). Derrière le choc de tempéraments détonant entre les enfants terribles du tennis US se cache celui de deux cultures diamétralement opposées. Mais dans le registre de l’invective et des débordements, son jeune compatriote surclasse Jimbo de manière bien plus définitive que raquette en main. « Je ne crois pas m’être assagi. C’est juste qu’il y a maintenant sur le circuit quelqu’un qui se comporte encore plus mal que moi », fait bientôt remarquer un Connors délesté de son titre d’ennemi public numéro un. Il reste que Jimmy entame dans les années 1980 un retournement digne de ses plus fameux renversements de score, troquant peu à peu ses habits de mauvais garçon haï et décrié pour le costume de favori des foules du monde entier. Désormais marié et père de famille, il entreprend de polir légèrement son image, dévoile des aspects plus facétieux de sa personnalité et tempère certains de ses propres excès sur le court. Malgré des déclarations toujours fracassantes (il traitera Lendl de « poule mouillée » lors d’un match… de poule du Masters 1980 5), des altercations parfois viriles (son doigt pointé vers McEnroe en demi-finales de Roland-Garros 1984 demeurera célèbre 6) ou quelques scandales d’envergure (comme en témoigne sa disqualification houleuse du tournoi de Boca West en 1986), l’alchimie opère au fil des ans entre l’animal de scène et un public enfin dompté, pour atteindre des points culminants d’intensité vers la fin de son parcours. Le panache, la générosité du personnage et son sens unique du spectacle trouveront là une reconnaissance à la mesure de son œuvre. « La plus grande excitation de toute ma carrière aura été ce rapport avec le public », avouera-t‑il d’ailleurs avec fierté en 1991.

Tentant à première vue, le parallèle psychologique avec John McEnroe s’arrête cependant là où commence le fossé sociologique entre ces deux descendants d’Irlandais. À la différence de son ennemi juré, fils d’un avocat new-yorkais, Connors puise une partie de sa révolte dans une enfance passée au sein d’un milieu provincial peu favorisé. Le père de Jimmy, quant à lui, officiait comme modeste péagiste sur un pont de Saint-Louis (Missouri). Derrière le choc de tempéraments détonant entre les enfants terribles du tennis US se cache celui de deux cultures diamétralement opposées. Mais dans le registre de l’invective et des débordements, son jeune compatriote surclasse Jimbo de manière bien plus définitive que raquette en main. « Je ne crois pas m’être assagi. C’est juste qu’il y a maintenant sur le circuit quelqu’un qui se comporte encore plus mal que moi », fait bientôt remarquer un Connors délesté de son titre d’ennemi public numéro un. Il reste que Jimmy entame dans les années 1980 un retournement digne de ses plus fameux renversements de score, troquant peu à peu ses habits de mauvais garçon haï et décrié pour le costume de favori des foules du monde entier. Désormais marié et père de famille, il entreprend de polir légèrement son image, dévoile des aspects plus facétieux de sa personnalité et tempère certains de ses propres excès sur le court. Malgré des déclarations toujours fracassantes (il traitera Lendl de « poule mouillée » lors d’un match… de poule du Masters 1980 5), des altercations parfois viriles (son doigt pointé vers McEnroe en demi-finales de Roland-Garros 1984 demeurera célèbre 6) ou quelques scandales d’envergure (comme en témoigne sa disqualification houleuse du tournoi de Boca West en 1986), l’alchimie opère au fil des ans entre l’animal de scène et un public enfin dompté, pour atteindre des points culminants d’intensité vers la fin de son parcours. Le panache, la générosité du personnage et son sens unique du spectacle trouveront là une reconnaissance à la mesure de son œuvre. « La plus grande excitation de toute ma carrière aura été ce rapport avec le public », avouera-t‑il d’ailleurs avec fierté en 1991.

Au-delà de son caractère symbolique, la saison inaugurale de sa domination sur le jeu s’apparente à une marche triomphale. En bouclant un Petit Chelem et un bilan de 99 victoires pour seulement quatre défaites, Jimmy Connors signe en 1974 l’une des partitions les plus abouties du tennis Open, aux côtés de l’année 1984 de John McEnroe, des meilleurs crus de l’ère Federer ou encore du millésime 2011 de Novak Djokovic – le prestige de la saison 1969 de Rod Laver restant pour sa part inégalé à ce jour. L’exploit de l’Américain conserve pourtant un éternel goût d’inachevé. Frappé d’une interdiction de disputer Roland-Garros en raison de sa participation aux Intervilles, Jimmy Connors est privé d’une occasion unique de viser la mythique passe de quatre en Grand Chelem. Le tournoi couronne alors le jeune Borg, futur empereur des lieux, que le banni de la Porte d’Auteuil dominera quelques mois plus tard sur la terre battue rapide d’Indianapolis. Débouté dans le procès qu’il intente à la FFT 7, Jimmy se saborde lui-même en boudant les quatre éditions suivantes. Sur une surface ocre européenne qui met certes en lumière ses quelques failles techniques – comme sa capacité à relever en coup droit des balles sans consistance délivrées à mi-court –, l’Américain ne s’invitera donc jamais au festin parisien des grands lifteurs tout au long de son règne officiel sur le circuit (1974-1978).

Même pour Jimmy Connors, le temps perdu s’avère parfois impossible à rattraper. Son éventuel Grand Chelem avorté prend place parmi les mystères de l’histoire du jeu. La Coupe des Mousquetaires se refusera toujours à lui, malgré quatre accessions ultérieures en demi-finales et quatre autres aux quarts de finale. Du reste, l’unique regret qu’il confiera en 2004 à Sports Illustrated concerne précisément son long boycott des Internationaux de France : « Mon entêtement irlandais », invoquera-t‑il alors avec fatalisme. L’ancien paria du tournoi parvient néanmoins à conquérir le cœur de la Porte d’Auteuil dès son retour, en 1979, – s’attirant même un soutien appuyé au cours d’une victoire épique face… au Français Jean-François Caujolle en 1980 ! – avant de mettre un point d’honneur à y gagner définitivement ses galons de « bête de Seine ». À presque 39 ans, Jimbo reçoit en effet du central de Roland-Garros l’une des ovations les plus vibrantes jamais réservées à un joueur de tennis. Après les blessures qui ont gâché sa saison 1990 (au point de le précipiter jusqu’au 936e rang mondial au début de l’année suivante), le vieux lion se remet à rugir comme à ses plus beaux jours. Lors du troisième tour de l’édition 1991, submergé par la fatigue et par des douleurs au dos, il se bat avec un héroïsme qui fait littéralement chavirer le stade parisien. Face à son cadet de presque vingt ans, Michael Chang, lauréat surprise de l’épreuve deux ans plus tôt, il finit par rendre les armes à l’entame du cinquième set, non sans avoir déployé sa dernière énergie pour s’adjuger le premier point. Mais cet abandon est tout sauf un renoncement, tout sauf un chant du cygne. Il est la promesse de nouveaux morceaux de bravoure à ajouter à sa gloire. Comme une magistrale répétition avant un ultime feu d’artifice.

Même pour Jimmy Connors, le temps perdu s’avère parfois impossible à rattraper. Son éventuel Grand Chelem avorté prend place parmi les mystères de l’histoire du jeu. La Coupe des Mousquetaires se refusera toujours à lui, malgré quatre accessions ultérieures en demi-finales et quatre autres aux quarts de finale. Du reste, l’unique regret qu’il confiera en 2004 à Sports Illustrated concerne précisément son long boycott des Internationaux de France : « Mon entêtement irlandais », invoquera-t‑il alors avec fatalisme. L’ancien paria du tournoi parvient néanmoins à conquérir le cœur de la Porte d’Auteuil dès son retour, en 1979, – s’attirant même un soutien appuyé au cours d’une victoire épique face… au Français Jean-François Caujolle en 1980 ! – avant de mettre un point d’honneur à y gagner définitivement ses galons de « bête de Seine ». À presque 39 ans, Jimbo reçoit en effet du central de Roland-Garros l’une des ovations les plus vibrantes jamais réservées à un joueur de tennis. Après les blessures qui ont gâché sa saison 1990 (au point de le précipiter jusqu’au 936e rang mondial au début de l’année suivante), le vieux lion se remet à rugir comme à ses plus beaux jours. Lors du troisième tour de l’édition 1991, submergé par la fatigue et par des douleurs au dos, il se bat avec un héroïsme qui fait littéralement chavirer le stade parisien. Face à son cadet de presque vingt ans, Michael Chang, lauréat surprise de l’épreuve deux ans plus tôt, il finit par rendre les armes à l’entame du cinquième set, non sans avoir déployé sa dernière énergie pour s’adjuger le premier point. Mais cet abandon est tout sauf un renoncement, tout sauf un chant du cygne. Il est la promesse de nouveaux morceaux de bravoure à ajouter à sa gloire. Comme une magistrale répétition avant un ultime feu d’artifice.

Revers mémorables et retours gagnants

La légende de Jimmy se nourrit sans cesse de ces moments d’éternité où l’émotion succède à la folie, où l’exploit insensé finit par occulter les déboires, parfois sévères, qui l’ont précédé. Il en va ainsi de son destin sur le gazon de Wimbledon, qui se façonne à l’image des deux fers de lance de son tennis : entre revers inoubliables et retours tonitruants.

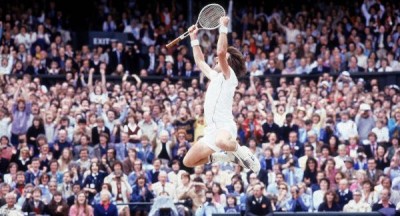

En ce 4 juillet 1982, jour de l’Independance Day, l’Américain peut enfin exulter. Après quatre heures et quatorze minutes d’une empoignade féroce et électrique sur le Centre Court, Jimmy Connors renaît de ses cendres en terrassant le génie de ce compatriote honni : John McEnroe. Envahi par un bonheur intense, il savoure la portée d’un exploit qu’il placera à jamais parmi ses plus hauts faits d’armes. Il en connaît la valeur, après sept années de vaches maigres dans le saint des saints britannique, souvent brillantes, parfois humiliantes, mais désespérément stériles aux yeux d’un champion de sa trempe, pour qui seule la victoire importe véritablement. Lorsque l’Aigle noir Arthur Ashe déploya ses ailes pour survoler cette finale historique de 1975, le tenant du titre subit le camouflet le plus marquant de sa carrière (6‑1, 6‑1, 5‑7, 6‑4). Dans un climat irrespirable, écrasé par les relations alors explosives entre les deux hommes 8, le récital tactique de son aîné étouffa le jeu et l’orgueil d’un Connors qui affirmait avec une morgue digne de Muhammad Ali au cours de cette quinzaine : « Celui qui me battra à Wimbledon n’est pas encore né ! » L’acte de naissance d’un ange blond venu de Suède fut paraphé un an plus tard sur le Centre Court. Le choc annoncé entre les deux poids lourds de la décennie 1970 y apporta son lot de K.‑O. retentissants pour Jimbo, comme durant cette finale de 1978 à l’issue de laquelle il jura de « poursuivre ce fils de p… jusqu’au bout du monde » [sic] pour laver l’affront, ou encore cette demi-finale – tout aussi expéditive – de l’année suivante. Le calice de la défaite conserva son goût amer lorsque le duel se mua en bras de fer sensationnel. Ce fut le cas en finale de l’édition 1977, puis dans une étonnante demi-finale de 1981 qui vit Borg survivre à un départ en trombe de Jimmy (6‑0, 6‑4) pour remporter son dernier match sur ce gazon béni, ultime prouesse d’une série de 41 succès de rang à Wimbledon pour l’homme de glace.

Alors que son rival suédois vient de quitter la scène, Jimmy Connors signe donc, en ce mois de juillet 1982, un retour étincelant au plus haut niveau du jeu, qu’il confirmera ensuite avec autorité à Flushing Meadows. Désormais, plus rien ne dissipera le parfum enivrant de cette reconquête. Pas même la revanche cinglante que s’offrira à ses dépens un Big Mac en état de grâce deux ans plus tard en finale.

Alors que son rival suédois vient de quitter la scène, Jimmy Connors signe donc, en ce mois de juillet 1982, un retour étincelant au plus haut niveau du jeu, qu’il confirmera ensuite avec autorité à Flushing Meadows. Désormais, plus rien ne dissipera le parfum enivrant de cette reconquête. Pas même la revanche cinglante que s’offrira à ses dépens un Big Mac en état de grâce deux ans plus tard en finale.

Quels que soient le stade de sa carrière ou le score de son match, le fauve d’East Saint Louis ne renonce jamais. Porté par un incomparable instinct de survie, il continue à combattre avec une volonté et une énergie intarissables. Peu suspect de complaisance à son égard, John McEnroe lui rendra un hommage appuyé sur ce plan en 1992 : « L’énergie de Jimmy était vraiment incroyable. Je n’ai jamais vu un type se battre à ce point sur chaque balle. Littéralement. » Dans son jardin à l’anglaise, Björn Borg mène 4‑0 en 1977 – et compte deux balles de 5‑0 ! – lors du cinquième set de leur première finale. Mais le Suédois vacille sur ses bases quand cet adversaire déchaîné revient à 4‑4, jusqu’à ce qu’une double faute fasse à nouveau basculer la rencontre en sa faveur. Dix ans plus tard, en se détachant 6‑1, 6‑1, 4‑1, Mikael Pernfors semble sur le point de l’étriller en huitièmes de finale. Il finit pourtant par s’incliner en cinq manches face à un Connors galvanisé par l’une des remontées les plus inouïes de toute l’épopée du Grand Chelem. À près de 35 ans, le gaucher de l’Illinois atteindra, dans la foulée, le dernier carré pour la onzième fois, seulement vaincu par le maître de cette cuvée 1987, l’Australien Pat Cash. Au tableau d’honneur de Wimbledon, le grand absent de la parade du centenaire est devenu entre-temps le champion le plus présent de son histoire au rendez-vous des demi-finales.

Lorsque, en 1991, du fait des intempéries, le All England Club doit se résoudre à ouvrir ses portes durant le premier dimanche du tournoi, Jimmy Connors, acclamé comme jamais, ne boude pas son plaisir de contribuer à la folle ambiance de ce Middle Sunday sans précédent, douze mois avant son ultime apparition dans l’épreuve. Le vétéran jadis fustigé par l’establishment britannique ne pouvait alors que savourer une liesse populaire inédite dans ce lieu… tout comme cette entorse faite à sa tradition.

À suivre : Péchés capitaux et exploits majuscules

1. Formulée par Jimmy Connors pour dépeindre le public de l’US Open, cette réflexion reflète plus généralement une vision belliqueuse de la compétition, qu’il revendiquera de manière constante jusqu’à la fin de sa carrière.

2. Comme plusieurs autres citations du champion américain, cette déclaration est extraite d’un portrait signé par Guy Barbier et paru dans un numéro de 1987 de la revue Tennis International.

3. À 3 ans et demi, selon The Outsider, l’autobiographie publiée par l’intéressé.

4. En amont de sa sortie, en mai 2013, le livre de Jimmy Connors a suscité la controverse en révélant un détail très privé de sa relation avec Chris Evert, à savoir que cette dernière avait eu recours à l’avortement et que cet événement aurait précipité leur rupture. L’ancienne numéro 1 mondiale a réagi immédiatement en se disant très affectée par la divulgation de cette information.

5. Avant leur opposition de janvier 1981 au Madison Square Garden de New York, Jimmy Connors et Ivan Lendl sont d’ores et déjà qualifiés pour le dernier carré du Masters. Le véritable enjeu de cet ultime match de poule est de déterminer la configuration des demi-finales, le perdant étant appelé à affronter Gene Mayer, alors que le vainqueur aura le redoutable honneur de défier Björn Borg. Connors s’impose sur le score de 7‑6, 6‑1. Il traitera ensuite son rival de « chicken » (« poule mouillée ») pour avoir joué la carte du calcul et de l’opportunisme en ne défendant guère ses chances au cours du deuxième set. Après sa fameuse révolte contre l’arbitrage durant son duel face à McEnroe, le Suédois dominera Connors en demi-finales, puis Lendl en finale, pour s’adjuger son second titre dans l’épreuve.

6. En janvier 1982, l’altercation qui opposa les deux compatriotes en finale du tournoi de Rosemont (dans la banlieue de Chicago) prit un tour assez peu banal. Au plus fort de la tension qui émailla cette rencontre, par ailleurs non officielle, Jimmy Connors enjamba le filet, traversa tout le court et, devant un public interloqué, alla pointer un index menaçant sous le nez de son cadet. Visiblement peu rassuré, John McEnroe fut contraint de repousser physiquement son assaillant. Il fallut l’intervention de la sécurité pour séparer les deux joueurs et éviter peut-être que l’explication ne tourne définitivement au pugilat…

7. L’Américain engagera l’avocat Robert Badinter pour assurer la défense de ses intérêts. Mais le tandem formé par le farouche partisan de la peine capitale sur le court et le futur garde des Sceaux abolitionniste n’empêchera pas l’échec de cette procédure.

8. Avant cette finale de Wimbledon 1975, Jimmy Connors avait assigné en justice Arthur Ashe en sa qualité de président de l’ATP, ce qui explique le contexte très particulier de leur affrontement sur le Centre Court. Les deux hommes parviendront néanmoins à enterrer la hache de guerre assez rapidement et disputeront même plusieurs épreuves de double ensemble durant l’été 1976. Par la suite, Arthur Ashe sera amené à prodiguer quelques conseils techniques à Connors pour l’aider à faire face au défi constitué par Borg.

Tags: Connors

Comme c’était le joueur que je préférais, je le connais très bien et trouve ce portrait excellent.

J’ajouterai une précision : lorsque Jimbo boycotta la cérémonie du centenaire de Wimbledon en 77, il s’entraînait effectivement bien sur un court annexe….avec son ami Ilie Nastase. Un complément aussi : lorsque Jimmy est arrivé à Paris en 79 pour sa première participation à Roland Garros, l’édition française de PlayBoy eut la bonne idée de mettre Patti en couverture et dans quelques pages à l’intérieur de ce numéro collector avec campagne d’affichage dans tout Paris. C’est peu dire que son arrivée fût une aubaine pour le tournoi. C’est en fait le premier tournoi ou Roland Garros peut faire valoir un tableau qui n’a plus que peu à envier cette année là à celui de Wimbledon ou de l’US Open.

On n’a pratiquement parlé que de lui durant la quinzaine jusqu’à cette demie finale ou il perd en quatre sets serrés contre Victor Pecci qui perdit en finale deux jours plus tard contre Borg qui commençait déjà à laisser beaucoup. Contrairement à ce que l’on raconte parfois, il était capable de très bien jouer sur terre battue également même si le dur était sa surface favorite.

J’imagine que le chapitre qui lui est consacré s’étend davantage sur l’aspect tactique du jeu qu’il proposait et peut être est ce là le contenu de la deuxième partie ? Je n’en dirais donc que quelques mots. L’essence de son jeu consistait à priver de temps l’adversaire en jouant plus vite que lui ce qui passait par les deux choses suivantes: prendre la balle le plus tôt possible et la frapper à plat ou en slice d’attaque (un coup qui a disparu aujourd’hui) puisque à puissance donné un coup frappé à plat est plus rapide qu’un autre. Ceci impliquait donc une prise de risque maximale puisque sa balle rasait le filet et flirtait avec les lignes. N’étant pas particulièrement puissant lui même, il s’appuyait largement sur la puissance et la vitesse du coup adverse, et ce dès le retour de service. C’est lui qui transforma le retour de service en coup d’attaque ou plutôt de contre attaque. Son meilleur coup assurément. Un jeu unique, sans précédent et sans descendant, même si l’on peut voir dans les retours de service d’Agassi et dans son type de jeu une trace de celui de Jimmy.

On pourrait penser que ce jeu si risqué et qui provoquait l’excitation et l’admiration de beaucoup, notamment de celui qui tenait alors la rubrique Tennis dans Le Monde, aurait logiquement du avoir pour contrepartie une forte fluctuation dans son niveau d’un jour sur l’autre. Mais ce qui rend son cas si unique est que tel ne fut pas le cas. Au contraire il fut l’un des joueurs les plus réguliers de l’histoire du jeu, arrivant en quarts de finale de tous les GC auxquels il a participé durant plus de dix ans (US Open 73- US Open 83) avec 28 quarts, un record que Federer a battu récemment pour en établir un nouveau et qu’il n’améliorera plus depuis qu’il a été battu à Wimbledon au deuxième tour l’année dernière. Idem pour son record de demies finales consécutives à l’US Open : 12, un record qui n’est pas près d’être battu celui là. On peut simplement regretter qu’il n’ait pas eu un bon service. Si tel avait été le cas, il eut été une machine de guerre quasi imbattable durant une décennie…

Merci de nous offrir un extrait de cet ouvrage. Cela donne envie. Déjà pour commencer c’est très bien écrit, très vivant et exempt des « tics » journalistiques si envahissants de nos jours. Ensuite on apprend plein de choses et pour ceux qui ont connu Jimbo, on retrouve bien le personnage et le vécu de certains matches.

Salut Antoine,

Je suis ravi de retrouver la famille 15-love et d’y croiser aussi quelques fins connaisseurs de l’époque Sportvox, dont toi, Colin, Marie-Jo et tant d’autres faites partie.

Nos analyses convergent totalement sur Jimbo, que ce soit sur son jeu, son empreinte historique majeure ou sa capacité à briller sur terre battue. Dans les passages qui entourent le cliché sur la volée de revers à deux mains, cette première partie s’est attachée à décrire, dans une veine assez proche de la tienne, l’unicité de son registre sur le plan technique et tactique. Ton commentaire déflore en outre des aspects importants, qui seront eux-mêmes évoqués en conclusion de la seconde partie : sa régularité ahurissante au plus haut niveau, ou encore la filiation naturelle entre Andre et Jimmy.

Tu y retrouveras aussi certaines des statistiques exceptionnelles que tu mentionnes (12 demi-finales consécutives à l’US Open, 27 quarts de finale d’affilée dans les tournois majeurs auxquels il a pris part durant dix années). Pour autant, les fiches records insérées en fin de portrait dans l’ouvrage (que tu vas consommer sans modération…) ne sont, hélas, pas transposables sur la Toile. En l’espèce, celle de Connors comprend pas moins de 61 records, ses 12 saisons de rang terminées dans le Top 3 du classement ATP ou ses 16 qualifications pour le Masters de fin d’année, dont 14 consécutives (entre 1972 et 1985), n’étant pas les moindres…

Une autre remarque amusante sur ce sujet : le flou artistique qui entoure les chiffres mis en ligne par le site de l’ATP. Chacun s’accorde, par exemple, à attribuer à Connors 109 titres officiels.

http://www.atpworldtour.com/Tennis/Players/Co/J/Jimmy-Connors.aspx

Pour autant, depuis de nombreux mois, une autre page du même site ATP lui en attribue curieusement un 110e…

http://www.atpworldtour.com/Tennis/Players/Co/J/Jimmy-Connors.aspx?t=tf

Quant à son nombre de matchs gagnés en carrière, il a fluctué entre 1 242 et 1 253 sur ce site de l’ATP au cours des dernières années. Heureusement que, en l’espèce, d’autres sources (l’ATP World Tour Media Guide, l’encyclopédie de Bud Collins…) fournissent des indicateurs plus stables, plus exhaustifs et donc sensiblement plus fiables.

Je remercie également Sylvie pour son sympathique commentaire.

En réponse à mon ami Colin (sur l’article précédent), les critères de sélection et de classement relatifs aux matchs de légende se sont affinés au fil de la rédaction du livre. Je révèle enfin un autre détail sur le sujet : les 16 matchs se décomposent en deux sous-parties, l’une que l’on a qualifiée « Chefs-d’œuvre absolus » (7 opus), l’autre « Au bout d’eux-mêmes » (9 duels). Dans cette dernière, l’on retrouvera des rencontres dont la qualité de jeu ne fut pas toujours l’élément le plus prégnant, mais qui ont marqué l’histoire parce qu’elles ont fait voler en éclats certaines limites, connu un déroulement insolite ou véhiculé une intensité dramatique hors norme… De la sueur, du sang et des larmes, en somme…

c’est sympa qu’à l’occasion de la sortie du livre nous t’ayons récupéré sur le site, même si je sais que tu as peu de temps, la promo du bouquin est semble-t-il dévorante, et j’en sais quelque chose !

Hello Marc,

Salut à toi et félicitations pour l’ouvrage que je vais bien sur commander. Je vois que nous sommes donc effectivement bien en phase sur Jimbo..Tu cites un des livres de Collins. Pour ma part, je n’ai que The Bud Collins History of Tennis et j’aimerais bien ton avis sur celui que tu cites.

Sur les statitiques, je ne suis pas surpris que l’ATP s’y perde car ils ont modifié à plusieurs reprises leur appréciation concernant certains tournois du passé, les considérant a postériori comme des tournois officiels ou l’inverse..Or la question est plus complexe qu’il n’y parait vu d’aujourd’hui en particiulier pour des tournois round robin sur invitation quand figurent certains des meilleurs joueurs du monde au début ou au milieu des années 70. Beaucoup plus difficile de déterminer combien Laver ou Rosewall ont gagné de tournois. Pour Laver, on parle de qq chose comme 185 tournois, ce qui vous pose un palmarès..

Merci encore pour tes commentaires, Antoine. Pour répondre à ta question, l’ouvrage de Bud Collins auquel je faisais référence est le même que le tien : History of tennis, an Authoritative Encyclopedia and Record Book. Une somme remarquable de 760 pages, publiée en grand format, qui a constitué l’une des nombreuses sources de référence du livre. Largement accaparé par la rédaction des Monuments au cours des dernières années, j’ai d’abord utilisé ce document comme une base de recherches et de recoupements d’informations, en particulier pour nos annexes statistiques. Mais, comme tu le sais, il regorge d’histoires intéressantes, notamment sur les années folles, avec des figures aussi marquantes que Lenglen ou Tilden, par exemple.

J’ai pour ma part l’édition de 2008. Je m’était très largement appuyé dessus pour écrire mon article en t parties sur l’histoire du tennis pro avant l’ère Open qui figure dans les archives du site.

Le père Colins qui a plus de 80 piges est le doyen des jiurnalistes de tennis. C’est lui qui pose la première question lors du seul tournoi (sauf erreur de ma part) qu’il continue à suivre, à savoir Wimbledon of course…

Tilden is the Goat !

connors, c’est carrément une autre époque pour moi… si je l’ai vu jouer c’est peut être en 91 contre chang à RG, à la TV !

bref, ce genre de portrait permet de se faire une idée plus précise du bonhomme. je pense qu’il representait aussi tout ce l’amérique pouvait incarner à une époque, avec cette arrogance pleinement assumée…

le type de mec qui te dit direct : je m’appelle connors et je t’emmerde ! mais en même temps le gars a un bon fond qu’il ne veut pas montrer : c’est qu’il a une réputation a tenir…

Bonjour « cher ami de l’époque Sportvox » Marc Gdalia. J’ai bien reçu ton mail collectif et je t’en remercie. Néanmoins quand tu dis: « j’ai le plaisir de vous faire part d’une surprise de taille », pourrais-tu me préciser de quelle surprise s’agit-il?

ben t’es pas un peu moqueur toi ?

Non, j’ai cru un instant qu’il s’agissait de mail…ing, mais c’est impossible, nous sommes entre amis.

Ah ben moi je ne l’ai pas reçu ce mail collectif, dommage car j’aime bien ça les surprises de taille !

Comme c’était le joueur que j’exécrais, je le connais très bien et trouve ce portrait excellent.

Certes son revers était une merveille, mais le reste de ses coups n’avait rien d’enthousiasmant. Mais surtout sa personnalité me hérissait. Donc, c’était un joueur que j’adorais voir perdre, j’ai notamment pris mon pied lors de sa défaite en quarts de Roland ’83 face à Roger-Vasselin père, lequel usa d’une tactique bien affreuse à base de balles molles, sans rythme et sans hauteur, à mi-court (tactique mise au point par Caujolle en 1980 et qui avait bien marché pendant 2 sets, avant que Jimbo se reprenne et boucle le match en 5 sets).

Ce qui m’insupportait le plus chez lui, c’était son absence de fair-play et son mépris affiché pour ses adversaires. Ah oui, également, son obsession pour l’argent et son côté « individualiste forcené », la somme de ces deux caractères engendrant une aversion profonde pour la Coupe Davis (saleté d’épreuve toute pourrie qui ne rapportait pas un centime et où il fallait partager la gloire -ou la défaite- avec d’autres, beurk).

Le fait qu’il traite Lendl de poule mouillée en 1980 n’était jamais que du dépit… Il venait de se faire avoir comme un bleu-bite, par un jeune joueur encore moins fair-play et encore plus obsédé par la victoire que lui, sauf que dans le cas de Lendl, c’était la victoire finale qui comptait (ça passait par une demie contre Mayer), qu’importe s’il fallait pour cela lâcher un match en poules.

Bon, après 1985 j’ai cessé de le détester et j’ai même presque fini par l’apprécier un peu même si son côté « tête de con arrogant » n’a jamais totalement disparu.

Récemment j’ai entendu une interview de Dustin Hoffman qui expliquait que Connors était son ami depuis 40 ans… Ça m’a fait bizarre d’entendre ça de la bouche d’un de mes comédiens favoris, depuis 40 ans aussi.

http://www.youtube.com/watch?v=ciERzSFRwzk

Vraiment excellent ! Moi qui du fait de mon âge connait très peu le tennis de cette période, j’adore. C’est très plaisant à lire cet extrait. Vivement l’obtention du bouquin !

ps : une sacrée tête de con ce Jimbo, je crois que j’aurais eu du mal à l’apprécier à l’époque :D.

Moi j’ai jamais pu l’encadrer, Jimbo. D’une part, il a le jeu le plus moche de ces 40 dernières années, à égalité avec Ginepri. D’autre part, c’était une vraie tronche de con.

Mais magnifique papier néanmoins. Hâte d’avoir le bouquin entre les mains.

J’ai enfin pris le temps de savourer ce portrait extrêmement riche, quel tour de force de conserver une certaine fluidité dans un texte à ce point saturé d’informations ! C’est comme les boules stroboscopiques des discothèques, une quantité invraisemblables de facettes ordonnées autour du centre du système solaire (un euphémisme à ses yeux, certainement), Jimmy Connors…

Il fait un bon méchant, c’est sûr… Egocentrique jusqu’à la psychose, l’anti-joueur et l’absolu-combattant qui puise ses mille vies dans un besoin d’antagonisme nourri au scandale, destiné à polariser le centre de la scène ; un shérif, un empereur romain mégalo, un vieux gamin gâté tyrannique, une vieille pute du show biz… qui ne l’empêche sans doute pas d’avoir ses côtés sympas en coulisses, mais on ne se refait pas… L’élégance ne passera pas par lui, il pourrait y souffrir la concurrence. Tout ça est un rôle de composition, bien sûr, auquel il s’identifie tellement qu’il ne peut plus enlever le costume… Côté positif, la fraîcheur de l’anti-conformisme, la vigueur du populo iconoclaste, le plaisir de voir l’hypocrisie et l’auto contrôle social en prendre pour leur grade.

La figure de Borg comme superstar ultime du tennis est souvent mise en avant, mais à l’évidence Connors est déjà une rock star dans l’âme, et une figure essentielle du panthéon : le méchant de catch qui fait pendant au chevalier blanc… Borg est Beatles, MacEnroe Rolling Stones, Connors est Metallica… comme sa raquette !

Borg est Beatles, MacEnroe Rolling Stones, mais Connors n’est pas Metallica car Metallica est un groupe, et impossible d’associer Connors à un groupe. Pour moi ce serait plutôt James Brown, talent immense mais égo hypertrophié, caractère imbuvable et rapport maladif au fric (à chaque fois qu’un de ses musiciens faisait une fausse note en concert, il lui retenait 10$ sur ses gages de la soirée)

Oui mais regarde la guitare sur « seek and destroy » ! (Kill ‘em aaaalll!);-)

https://www.youtube.com/watch?v=IqNFV1KawSU

Je savais pas pour Brown, c’est tout à fait Ray Charles aussi !

Je suis de la génération qui a vu jouer Connors.

J’ai toujours été très partagé sur le joueur et sur le bonhomme.

Le fait qu’il vienne mettre une ambiance « grande gueule » et garçon mal élevé dans un sport à l’époque encore très policé n’était pas pour me déplaire.

La façon de haranguer le public et de détester celui qui comme il disait « essayait de me piquer des dollars de l’autre côté du filet » ça me faisait bien marrer.

De plus je m’identifiais bien à son jeu de bagarreur, sans grand service, mais avec ses balles rasantes, je le préférais aux lifteurs fous de l’époque.

Oui, j’aimais, comme chez Mc Enroe, l’ambiance rock n’roll qu’ils sont venus metre au milieu des glaçons suédois.

J’ai commencé à me passionner pour le tennis vers la fin des années 70 au début de la rivalité Borg/McEnroe. Ces duels entre deux jeux si différents me fascinaient. Les nerfs d’acier et les passings de génie de Borg. Le volcan caractériel et les volées de génie de McEnroe. Ne voyant quasiment que des matchs de Roland Garros et des résumés des Borg/McEnroe de Wimbledon et us open, Connors n’existait alors pour moi que par ce que m’en disait des connaissances un peu plus âgées que moi qui avaient connus sa période au sommet du tennis mondial. Et puis enfin je l’ai vu joué contre Pecci en 79 à Roland Garros. Le choc fût immense. Il est devenu instantanément mon joueur préféré. Sa combativité hors du commun, son retour de service, son revers à deux main génial (si si ça existe) et son coup droit complètement merdique. J’étais tombé amoureux. A partir de cette date, je n’ai manqué aucun de ses grands matchs suscités. Mon préféré : la finale de Wimbledon 1982. Le match qui signait le premier des nombreux come back de celui qu’on appelait déjà le vieux lion. McEnroe venait juste d’envoyer Borg à la retraite et de se hisser au sommet mondial. C’en était trop pour Jimmy qui enchaîna Wimbledon et Us Open. Il aurait d’ailleurs du finir n°1 mondial cette année là.

Ah Connors et Flushing, c’était quand même quelque chose. Aucun autre joueur n’a jamais été autant indissociable d’un tournoi du GC. C’était plus fort que Sampras/Wimbledon, Federer/Wimbledon et Nadal/Roland Garros réunis !!!

J’adorais voir jouer McEnroe, Becker est devenu plus tard mon joueur préféré, Je suis FFF à m’en faire vomir mais Connors… Connors, c’était plus que du tennis, c’était Connors quoi !

Tout ça pour dire que j’ai dévoré ce texte avec délectation et que je suis déjà en train de remuer ciel et terre pour me procurer ce bouquin plus que prometteur.

D’ores et déjà bravo et merci aux trois auteurs.

Pour finir, n’en déplaise à Agassi qui vient de déclarer que Nadal était le plus grand joueur de tous les temps, plus fort que Federer parce qu’il a gagné quasiment tout ses titres pendant ce qu’il nomme l’âge d’or du tennis (si j’ai bien compris Dédé la période 2007 à maintenant, c’est à dire depuis l’arrivée de Djoko dans le top 3).

Bon Dédé, faut se calmer un peu. Que Nadal soit plus fort que Federer, je ne suis évidemment pas d’accord, mais on peut encore en discuter, par contre l’âge d’or du tennis : la période Big Four… Faut pas déconner André ! L’âge d’or du tennis c’était fin seventies et années 80… Connors, Borg, McEnroe, Wilander, Edberg, Becker et même si ça fait mal Lendl… voilà l’âge d’or du tennis.

Il faut replacer les propos d’Agassi dans son contexte. Quand il parle d’âge d’or (a-t-il seulement employé cette expression dans la VO?), il veut parler du niveau atteint par les joueurs d’aujourd’hui. En cela, ses propos confinent à la banalité. Quoi qu’on puisse en penser, au-delà de toute considération esthétique, les joueurs de la génération actuelle sont plus forts que la précédente et moins que la suivante, du fait de l’évolution du matériel, du physique, etc. Il suffit de regarder des images d’archive, plus c’est loin, plus c’est lent.

Je suis frappé par le fait que certains trouvent son jeu moche (Elmar) ou ecrivent que son coup droit était merdique (Joakim). Sur le prelier point, le caractère esthétique est affaire personnelle mais j’ai du mal à trouver qq chose de laid dans son jeu, hormis son service qui est un mix entre celui de Vilas et de Nadal. Il n’y avait aucune fluidité dans le geste qui n’est pas naturel. Son déplacement et son petit jeu de jambes étaient parfait et cela valait mieux pour lui, vu la prise de risque, avec ses coups à plat ou légèrement slicés. Son coup droit merdique est un mythe. Il avait un très bon coup droit qui ne souffre que la comparaison avec son revers, le plus efficace et le plus esthétique des revers à des mains de mon point de vue, devant celui de Safin.

Le seul problème qu’il avait avec son coup droit est qu’il pouvait difficilement attaquer une balle courte qui rebondissait peu et quin’avait pas de vitesse sans risquer une faute en longueur ou la mettre dans le filet. Ashe puis Orantès l’avaient percè dès 75, Borg en usa à Wimby à partir de la finale de 78, autrement dit Caujolle en 80 à Roland fut loin d’etre un précurseur. Tout le monde savait que c’était son point faible. C’est aussi pour celà que cette tactique marchait beaucoup moins bien sur dur. Il a perdu pas mal de matchs avec cela, mais c’était lin d’etre un coup merdique. D’ailleurs, il tournait souvent son revers pour frapper en coup droit. Et puis, il fallait tenir le rythme durant trois sets. Or, dès 73, c’est à dire à ses débuts (1er quart à Flushing, battu par le futur vainqueur Newcombe en 4 sets), Ashe disait à juste titre qu’avec Jimmy, on avait une demie seconde de moins..

Sinon, je suis d’accord pour dire que la période 78-82 est celle ou la concurrence au sommet était particilièrement vive, avec 3 super champions au top en meme temps. Quand on compte les GC, ce que l’on ne faisait pas alors et d’ailleurs pas avant que Sampras établisse son record, il faut en tenir compte, de même que tenir compte du fait qu’ils n’en disputaient que trois et non quatre.

Ha, mais désolé mon cher Antoine, mais Connors, je peux tout simplement pas. Je reconnais que je ne l’ai que peu vu jouer en live, et surtout jamais du temps de sa gloire.

En revanche, j’ai pas mal maté ses matchs de légende a posteriori, notamment à l’US Open. Alors c’est vrai qu’il savait comme personne mettre le feu dans un match et jouer avec le public. Mais le voir une raquette en main, c’est une putain de souffrance.

Avec sa tête rentrée dans ses épaules et ses gestes étriqués, je n’ai jamais compris comment il a pu ses créer un tel palmarès. On lit souvent que son coup droit était pas terroche. Mais putain, c’est un doux euphémisme! Il accompagne la balle et finit son geste à peine l’impact terminé, c’est franchement horrible.

Si cela s’arrêtait là, on pourrait lui pardonner. Mais non, la légende prétend que son revers était vachement bon. Alors efficace, peut-être, hein, le mec a pas perduré avec que des coups de crabe, mais son revers, c’est le truc le plus moche au monde, plus moche encore que Ginepri, et je pèse mes mots. La vidéo avec la meilleure qualité pour se rendre compte de l’horreur absolue de son jeu : https://www.youtube.com/watch?v=yEFvYMpuJLI

Donc, je décris le mouvement: Jimmy voit la balle arriver et commence par RECULER de plusieurs pas; ensuite, il tient sa raquette comme une poêle à frire, avance son épaule gauche comme font les mamies septuagénaires qui apprennent à jouer, plie ses bras comme ce crabe de Hewitt, sans amplitude, frappe la balle et retient la fin du geste sans traverser ladite balle.

Tudieu. Je crois que je vais montrer la vidéo à mes gamins pour leur montrer ce que je ne veux pas voir sur un terrain. C’est tellement laid que j’ai l’impression de m’être fait violer par une douzaine de bikers sortis de Police Academy.

Quand on a vu ça, on ne regarde plus le tennis de la même façon. La pureté originelle est à jamais souillée, comme le cul d’une bouteille de bière qui aurait servi de cendrier dans une soirée enfumée.

Nadal à côté est un esthète, un chantre du beau jeu et caresse la balle tel un Michel-Ange de la raquette.

Rhhaaa… au secours, je me sens sale. Que tous les dieux de l’univers me viennent en aide pour purifier mes yeux qui ont dû subir cela.

Antoine, t’as craqué non? Comment on peut ne pas trouver cela laid? Dans mon pandiabolon, Connors a pris la 1ère place devant Ginepri et Nadal.

hihi, j’ai regardé la vidéo… bon c’est sûr que ça dégage de la raideur et que la fin de geste fait poêle à frire.

J’y connais rien en technique, mais tout de même celui de Marat me paraît plus sain : https://www.youtube.com/watch?v=iJhbvEVX1NU

Un que j’aime voir en match, peut être moins académique, celui de Gulbis : https://www.youtube.com/watch?v=K1th6F__dsY

Et mon préféré, nalby : https://www.youtube.com/watch?v=geLUPfL4Ep0

Ah ben voilà du beau revers à deux mains. Moi je kiffe le revers de Gilles Simon. Un peu coulé, il passe tout seul, comme un petit limoncello.

J’ai cru défaillir quand j’ai lu qu’Antoine préférait le revers de Connors à celui de Marat.

Gilou aussi j’adore ! Slo mo : https://www.youtube.com/watch?v=RL-ymS15P-w

Non mais tu te fous vraiment de la gueule du monde ? Tu oses poster une vidéo de 2007 alors que Jimmy avait 55 piges !

C’est vraiment n’importe quoi. Ta descrption aussi. D’abord, il arrive, et c’est même recommandé, de reculer si on en a le temps, pour pouvoir ensuite avancer au moment de l’impact et frapper à pleine puissance. Ensuite, il ne tient pas sa raquette comme une poelle à frire car sa prise n’est pas fermée, au contraire. Il la tient comme une batte de basball et son revers est un grste de baseball. S’il commence par fléchir les bras, c’est pour utiliser une partie de la puissance dégagée lorsdu déploiement qui s’ensuit, comme un élastique que l’on a tendu. Au moment ou il frappe laballe, les bras sont en co.plète extension, et il accompagne la balle leplus longtems possible et se jetant en avant tout enimprimant une très forte rotation de tout le corps, qui donne cette impression de fauve si caractéristique lorsqu’il fait un revers décroisé et qu’il monte derrière. Non seulement, il traverse la balle, mais l’accompagnement est si long qu’il lui arrivait de modifier la direction au dernier moment et de frapper croisé, une es raisons pour lesquelles son revers était si efficace et demeure un modèle du genre.

Berf, tu divagues complètement mon pauvre Elmar et plutôt que de regarder xesvidéos frelatées, je t’invite plutôt à regarder les archives de l’INA. Il y en a une faite parde Kermadec ouon voit tout le muvement au ralentis, en même temps que celui de ses pieds. On comprends mieux après.

Moi, ce que j’aime chez Elmar c’est le sens de la mesure pour parler du jeu d’un mec qui a aligné 109 (110 ?) tournois, dont 8 grands chelem.

On dirait le gardien du stade parlant d’un joueur de quatrième série…

J’ai enfin pris le temps de lire cet article et c’était un plaisir. J’aime beaucoup le style d’écriture qui rend la lecture passionnante.

Concernant Jimmy Connors, je n’ai pas grand chose à dire, il a pris sa retraite alors que j’étais encore dans le berceau. Mais je suis assez fascinée par son portrait. « Je ne suis pas là pour respecter mon adversaire. Je suis là pour l’humilier. » Quelle arrogance provocatrice. Je me demande comment ces propos étaient reçus par les autres joueurs et le public. J’essaie d’imaginer un joueur actuel tenant un tel discours.

Je me suis souvent demandé si les fans de tennis ayant connus toute cette époque des Connors, McEnroe, Lendl etc.. préféraient le tennis d’avant ou celui d’aujourd’hui?

Fan de tennis ayant connu cette époque, pet-être préférais-je celui de Connors et Mc Enroe (plus que Borg ou Wilander), mais probablement parce que c’était ma jeunesse et j’avais plus de jambes pour tenter de m’identifier à eux sur les courts.

Mais j’ai beaucoup aimé Becker et Edberg (surtout Edberg et sa volée de revers), j’ai toujours eu une grande admiration pour Mecir, l’homme aux gestes si déliés et aux coups les plus justes.

Comme actuellement j’aime Federer, à vrai dire, c’est le tennis à travers les époques que j’aime avec ses évolutions et son universalité.

Je n’ai pas connue l’époque dorée Mc et Borg mais je suis venu au tennis avec Edberg et Becker. A mes yeux, je suis en train de vivre la fin de ma 3 ème génération de joueurs et le début de la 4 ème (en gros: Edberg-Becker, puis Sampras-Agassi, puis Feder-Nadal, bientôt Dimitrov-Thiem?). Évidemment, ca ne résiste pas à une analyse poussée, c’est plutôt la manière dont j’ai vécu le tennis de ces 25 dernières années.

En tous les cas, je serais incapable de procéder à une hiérarchie. Edberg était magique sur un terrain, il a bercé mon imaginaire d’enfant de la balle; la génération Sampras a vu le jour quand j’étais ado et il y avait une forme de fascination; ce sont aussi mes premières night sessions, à l’USO et à l’AO; et Federer a été tellement proche de moi (contemporain absolu, compatriote, même jeu haha) que l’identification a marché à plein pendant pas mal d’années.

Et puis je dois dire qu’actuellement, je prends plaisir à suivre la génération montante.

Au final, la passion du tennis semble l’emporter sur les joueurs. Les joueurs passent; le jeu reste.

Il est vraiment impressionnant ce Bautista-Agut. La génération des moins de 23 ans a fait un travail mental énorme afin d’aborder enfin les matches puis les tournois pour gagner quel que soit le joueur en face. Fini de leur faire la révérence.