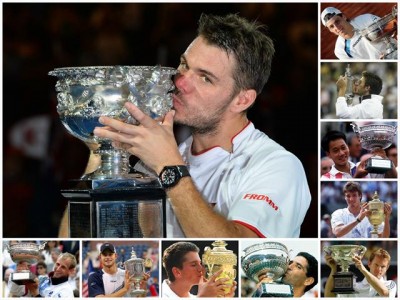

Voici quelques temps, certains 15lovers chevronnés relançaient le vieux débat du « Qui est le meilleur joueur à n’avoir jamais triomphé en Grand chelem ? » Et de ressortir Mecir, Corretja, Philippoussis au catalogue des perdants magnifiques. Il m’est alors venu l’idée d’inverser le miroir, passer juste de l’autre côté de la vitre en s’intéressant à cette question, hautement fondamentale : quel est le « pire » vainqueur d’un tournoi du Grand chelem ? Le plus mauvais, le plus inattendu, qui n’a confirmé ni avant, ni après ; celui dont le nom fait le plus tâche et qui – peut-être – n’a pas sa place dans les palmarès…

Voici quelques temps, certains 15lovers chevronnés relançaient le vieux débat du « Qui est le meilleur joueur à n’avoir jamais triomphé en Grand chelem ? » Et de ressortir Mecir, Corretja, Philippoussis au catalogue des perdants magnifiques. Il m’est alors venu l’idée d’inverser le miroir, passer juste de l’autre côté de la vitre en s’intéressant à cette question, hautement fondamentale : quel est le « pire » vainqueur d’un tournoi du Grand chelem ? Le plus mauvais, le plus inattendu, qui n’a confirmé ni avant, ni après ; celui dont le nom fait le plus tâche et qui – peut-être – n’a pas sa place dans les palmarès…

Soucieux de ne pas entrer dans la spirale sans fin d’Australiens de seconde zone titrés à la maison avant l’ère Open (le « vrai » plus mauvais champion se nomme peut-être bien William Bowrey, lauréat du tout dernier Grand chelem l’avant ouverture des Majeurs aux professionnels), on se limitera ici à l’ère Open. Pas d’inquiétude : le catalogue est déjà prometteur. C’est parti ! Comparution immédiate de nos huit prévenus, chacune étant assortie des plaidoiries du procureur et de l’avocat de la défense. A vous de juger.

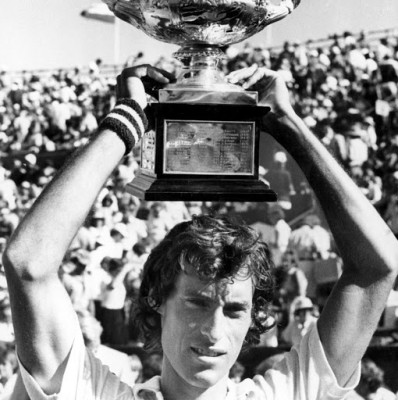

- Mark Edmondson (Open d’Australie 1976)

Accusation : le vainqueur d’un Grand chelem le plus mal classé de l’histoire : 212e. A ce point-là, on ne peut plus parler de coup de chance, mais bien de vaste blague. Une fumisterie. Une sorte de bûcheron semi-professionnel qui réussit le casse du siècle en profitant du fait que l’Open d’Australie soit boudé par les meilleurs. Quel champion digne de ce nom voudrait vraiment aller passer Noël à l’autre bout du monde, au milieu d’une horde de serveurs-volleyeurs sans talent ? Le tableau de Mark Edmondson dans son Open d’Australie victorieux, en 1976, est un championnat national, certainement pas un Open international : hormis un touriste autrichien égaré là au premier tour, il affronte quatre compatriotes et un voisin néo-zélandais. Et ce ne sont pas les vieillissants Ken Rosewall et John Newcombe, ses victimes en demie et finale, qui rehausseront la portée de ce titre du Grand chelem au rabais.

Défense : le vainqueur d’un Grand chelem le plus mal classé de l’histoire : 212e. A ce point-là, on ne peut plus parler de coup de chance, mais bien de performance. Un record amené à rester dans les annales. Qui plus est sans maîtriser les codes d’un milieu professionnel qu’il ne connaissait guère, seulement âgé de 21 ans et sans véritable repères sur le circuit. Convertir l’essai dès sa troisième tentative en Grand chelem, chapeau ! Surtout en battant en finale un certain John Newcombe. Facile à battre, le triple vainqueur de Wimbledon, sous prétexte qu’il n’était plus tout jeune ? Demandez à Jimmy Connors ce qu’il en pense : à peine douze mois plus tôt, le n°1 mondial avait été victime du « vieux » en finale de « son » tournoi austral. Surtout, il est temps de corriger cette légende urbaine voulant qu’Edmondson ait été l’homme d’un seul tournoi : c’est faire peu de cas de ses deux autres demi-finales en simple en Grand chelem, à l’Open d’Australie en 1981 et surtout à Wimbledon en 1982, où il avait battu rien moins que Ramesh Krishnan et Vitas Gerulaitis. Impossible enfin de faire l’impasse sur son palmarès en double, à une époque où la discipline jouissait d’une vraie renommée : avec ses quatre Opens d’Australie et son Roland-Garros, le palmarès de Mark Edmondson est bien celui d’un grand de son époque.

- Brian Teacher (Open d’Australie 1980)

Accusation : difficile de sauver Brian Teacher, deuxième, voire troisième couteau du tennis américain des années 1980. Capable de coups d’éclats, l’homme est avant tout un loser de finales, dont l’ultime paradoxe est d’avoir remporté la plus importante qu’il ait disputé. Enfin, « importante »… Paul McNamee, Peter McNamara et Kim Warwick n’avaient rien de foudres de guerre justifiant d’élever l’Open d’Australie à un statut plus important que les finales à Sydney ou Hong-Kong déjà atteintes par le prévenu. Pas grand-chose donc à sauver chez un joueur dont on a même oublié qu’il a un jour remporté un Grand chelem : si tout le monde se souvient des arnaqueurs Edmondson (voir ci-dessus) ou Kriek (voir ci-dessous), Teacher est tout simplement passé aux oubliettes de l’Histoire.

Accusation : difficile de sauver Brian Teacher, deuxième, voire troisième couteau du tennis américain des années 1980. Capable de coups d’éclats, l’homme est avant tout un loser de finales, dont l’ultime paradoxe est d’avoir remporté la plus importante qu’il ait disputé. Enfin, « importante »… Paul McNamee, Peter McNamara et Kim Warwick n’avaient rien de foudres de guerre justifiant d’élever l’Open d’Australie à un statut plus important que les finales à Sydney ou Hong-Kong déjà atteintes par le prévenu. Pas grand-chose donc à sauver chez un joueur dont on a même oublié qu’il a un jour remporté un Grand chelem : si tout le monde se souvient des arnaqueurs Edmondson (voir ci-dessus) ou Kriek (voir ci-dessous), Teacher est tout simplement passé aux oubliettes de l’Histoire.

Défense : la carrière de Brian Teacher au sommet a été brève. Mais que dire de son année 1980 ? Son titre à l’Open d’Australie, unique Grand chelem à son palmarès, est un magnifique point d’orgue a une saison aboutie, qui le portera jusqu’au 7e rang mondial. Aux antipodes, Teacher dispute en effet sa sixième finale de l’année, la cinquième consécutive, après Hong-Kong, Taipeh, Bangkok et Sydney. Il n’en a à ce moment remporté aucune, certes, mais il monte clairement en puissance. Sur cette seule année 1980, son tableau de chasse affiche les scalps d’Ivan Lendl, Stan Smith, Ilie Nastase, Roscoe Tanner, Raul Ramirez, Yannick Noah, Peter McNamara… Sans même parler de ses six tournois remportés en double cette saison-là. Au sommet de sa carrière à 26 ans, le seul reproche que l’on puisse faire à Brian Teacher est de n’avoir pas confirmé ensuite, malgré des quarts de finale réguliers en Grand chelem jusqu’à 1982. Mais en ce qui concerne sa faste saison 1980, son titre à l’Open d’Australie n’est absolument pas immérité… tout comme sa présence au Masters de fin d’année.

- Johan Kriek (Open d’Australie 1981-1982)

Accusation : la même que pour les précédents, puissance deux : avoir chipé deux titres du Grand chelem en profitant de la désertion des meilleurs. En piochant parmi les plus redoutables adversaires rencontrés par le Sud-Africain en deux éditions, on ne parvient même pas à faire un Masters 1000 correct : Chris Lewis, un tout jeune Tim Mayotte, Paul McNamee, Mark Edmondson et, à deux reprises en finale, Steve Denton. Le listing se passe de commentaires et ne nécessite guère plus de plaidoirie. Si l’on étend à l’ensemble de sa carrière, le CV de Kriek est à l’image de son parcours lors de ses deux triomphes à l’Open d’Australie : du chiffre, mais pas de qualité. En 12 autres titres remportés durant près de 15 années de carrière, aucune couronne notable. Des Livingston, Sarasota, Bristol… Tous sur surface très rapide, comme pour oublier que son unique demi-finale à Roland-Garros, acquise grâce à un walk-over de Yannick Noah en huitièmes, s’est conclue par une déculottée face à Ivan Lendl… qui lui, pour le coup, n’avait même pas jugé nécessaire d’ôter son bas de survêtement.

Défense : D’abord, deux Grands chelems. Deux. Pas un. Hors, par définition, un « one shot » ne réalise de « coup » qu’une seule fois. Johan Kriek, lui, l’a refait. Il n’y a pas de hasard. Le Sud-Africain était bien le meilleur des joueurs présents. Tant pis si les meilleurs préféraient jouer des exhibs dans le même temps. Comme l’a dit Vilas, qui a doublé son palmarès en Majeurs grâce à l’Open d’Australie, « l’histoire me donnera raison ». Par ailleurs Johan Kriek présente une toute autre constance en Grand chelem que la plupart des joueurs présents ici : outre une troisième demi-finale à Melbourne, en 1984 – il y bat un certain Pat Cash, 11e mondial en pleine ascension – il atteint également les demi-finales de Roland-Garros en 1986 en battant Guillermo Vilas, et surtout les demi-finales de l’US Open en 1980, ne s’inclinant qu’en cinq sets face au n°1 mondial Björn Borg. A un quart de finale près à Wimbledon (1981 et 1982, à chaque fois battu par John McEnroe), il ne lui manque donc qu’un match pour avoir atteint le dernier carré de tous les tournois du Grand chelem. Un aboutissement autrement plus difficile à réaliser dans les années 1980 que de nos jours. Qu’on le veuille ou non, le Sud-Africain est un joueur marquant des années 1980, décennie relevée s’il en est.

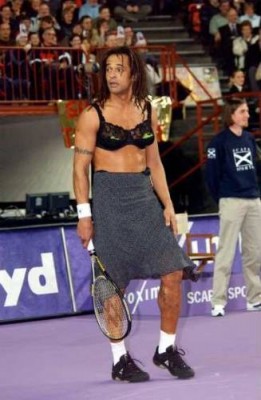

- Yannick Noah (Roland-Garros 1983)

Accusation : Un chanteur au palmarès de Roland-Garros… Et pourquoi pas considérer que Bob Sinclar a gagné les Internationaux de France 2011, 2012 et 2013 sous prétexte que ses sets sur le Central ont largement plus ambiancé le tournoi que Rafael Nadal et ses sempiternels tirages de slips ? Un peu de sérieux, s’il vous plaît : il faut avoir fumé de l’herbe pour affirmer avoir vu un rasta se ruer au filet de Roland-Garros en chantant « Saga Africa » tandis que, de la main gauche, il tentait acrobatiquement de soigner une blessure au pied avec un laser. Si encore vous lui ajoutiez une moustache, on comprendrait la confusion avec Mansour Bahrami, mais là… Yannick Noah n’est rien d’autre qu’une légende urbaine, concoctée pour donner de la couleur des livres d’histoire du tennis français restés bloqués au noir et blanc. Ou, comme l’a si bien dit un philosophe qui s’est penché sur la question depuis Bucarest : « Yannick Noah, pour nous, c’est un chanteur, c’est tout. » Alors, tous ensemble, entendons la voix du sage et chantons avec lui.

Accusation : Un chanteur au palmarès de Roland-Garros… Et pourquoi pas considérer que Bob Sinclar a gagné les Internationaux de France 2011, 2012 et 2013 sous prétexte que ses sets sur le Central ont largement plus ambiancé le tournoi que Rafael Nadal et ses sempiternels tirages de slips ? Un peu de sérieux, s’il vous plaît : il faut avoir fumé de l’herbe pour affirmer avoir vu un rasta se ruer au filet de Roland-Garros en chantant « Saga Africa » tandis que, de la main gauche, il tentait acrobatiquement de soigner une blessure au pied avec un laser. Si encore vous lui ajoutiez une moustache, on comprendrait la confusion avec Mansour Bahrami, mais là… Yannick Noah n’est rien d’autre qu’une légende urbaine, concoctée pour donner de la couleur des livres d’histoire du tennis français restés bloqués au noir et blanc. Ou, comme l’a si bien dit un philosophe qui s’est penché sur la question depuis Bucarest : « Yannick Noah, pour nous, c’est un chanteur, c’est tout. » Alors, tous ensemble, entendons la voix du sage et chantons avec lui.

Défense : Monsieur le juge, ceci est une sombre provocation ! Yannick Noah ne saurait en rien être associé à des malfaiteurs d’aussi piètre envergure que la brochette de Pieds nickelés ici présente ! Mon client a gagné Roland-Garros en battant Ivan Lendl et Mats Wilander, rien moins que les deux hommes forts de la terre battue des années 1980. Cette seule opposition écartée sur la route de son seul titre en Grand chelem suffit à le différencier des autres personnes comparaissant devant vous aujourd’hui. En outre, mon client a remporté plusieurs équivalents Masters 1000, à commencer par le prestigieux tournoi de Rome. Notons enfin son statut de joueur transcendé par les grands matchs, bête noire notamment d’Ivan Lendl depuis l’époque des catégories de jeunes. Alors bien sûr, Noah est resté l’homme d’un seul Grand chelem. Mais on ne peut le blâmer d’avoir eu d’autres centres d’intérêts dans la vie et d’avoir profité de sa jeunesse… tout en maintenant un niveau d’excellence ayant fait de lui un participant assidu au Masters une décennie durant. Et qui sait, sans cette satanée valise en mai 1986, peut-être Noah aurait-il doublé la mise à Roland-Garros…

- Andres Gomez (Roland-Garros 1990)

Accusation : onze tentatives avant de gagner enfin un tournoi du Grand chelem. Roland-Garros 1980 – Roland-Garros 1990. Les indulgents diront qu’Andres Gomez a été opiniâtre. Je préfère de mon côté insister sur le fait que, s’il a si longtemps échoué à Paris, sur une surface où il a pourtant très tôt accumulé les titres dans des tournois dits « carambars », c’est qu’il y avait bien une raison. Andres Gomez avait indéniablement le niveau pour gagner à Bordeaux ou à Nice. Il l’a fait plus souvent qu’à son tour, d’ailleurs. Mais pas à Roland-Garros. Les Internationaux de France, c’est autre chose. Et quand on échoue dix fois avant les demies, cela délimite clairement des lacunes importantes et un manque de carrure. Certes, Gomez a saisi sa chance quand elle s’est présentée, contre un Andre Agassi qui n’avait sans doute pas encore l’envergure d’un vainqueur de Grand chelem. Tant mieux pour lui. Cela n’en fait pas pour autant un vainqueur légitime. Que n’aurait-on dit si David Ferrer avait gagné Roland-Garros l’an dernier en battant un Grigor « Narcisse » Dimitrov obnubilé par son miroir en finale…

Défense : si Ivan Lendl n’avait pas existé, qui sait quelle carrière Andres Gomez aurait pu connaître… Le Tchécoslovaque a représenté le seul vrai cauchemar rencontré par le gaucher de Guayaquil en quinze ans passés sur le circuit. Le seul. Face aux autres grands de l’époque, il a toujours su tirer son épingle du jeu, en particulier sur terre battue. Demandez donc à Thomas Muster et Andre Agassi, ses victimes le dernier week-end à Roland-Garros en 1990, ce qu’ils en pensent. Agassi en a même perdu ses cheveux et est devenu chauve suite à cette défaite inattendue en finale. C’est le seul Lendl qui a privé Gomez d’une carrière plus retentissante encore que son Roland-Garros et ses deux titres à Rome. Ce Lendl qui le bat 17 fois en 19 matchs. Ce Lendl qui lui barre quatre fois l’accès aux demi-finales d’un Grand chelem (trois fois à Roland-Garros, une à l’US Open). Or un seul joueur ne saurait justifier ce procès intenté à mon client. Ou alors cela reviendrait à renier à Roger Federer son statut de grand joueur de terre battue sous prétexte qu’il y a souvent perdu ses finales contre Rafael Nadal.

- Thomas Johansson (Open d’Australie 2002)

Accusation : un titre du Grand chelem remporté sans affronter le moindre Top 10 en chemin. Meilleur adversaire rencontré : Marat Safin, en finale, alors 11e à l’ATP. Et un Marat plus préoccupé par les trois blondes pamela-andersoniennes dans son box que par l’adversaire de l’autre côté du filet. Circonstances aggravantes : même en gagnant l’Australian Open cette année-là, l’autre tennisman suédois né à Vaxjö n’est pas parvenu à terminer l’année dans le Top 10. Pire : 14e mondial à la fin de la saison 2002, après un pic à la 7e place à l’été, il présente à la fois le pire classement de fin d’année et le pire « ranking high » de tous les champions du Grand chelem dans l’ère Open (à égalité avec Teacher). Comment voulez-vous dans ces conditions considérer que son titre austral ne relève pas d’un accident pour un joueur certes à sa place dans le Top 20 mondial, mais certainement pas programmé pour soulever un jour la Coupe d’un tournoi majeur ?

Défense : Thomas Johansson n’a peut-être pas gagné beaucoup, mais il a gagné à bon escient : outre son sacre en Grand chelem, le Suédois possède également à son palmarès une Coupe Davis (1998), un Masters 1000 (Montréal 1999) et même une médaille d’argent olympique, en double (2008). A noter aussi une demi-finale dans le plus prestigieux des Grands chelems, à Wimbledon (2005). Il avait alors eu balle de 2 sets à 1 contre Andy Roddick pour une place en finale. Dernier argument : c’est avant tout son physique en plastique qui a considérablement perturbé la carrière d’un joueur techniquement sans point faible. Malchanceux, chacune de ses grandes « perfs » est aussitôt suivie par une blessure dans les semaines ou mois qui suivent : titre à Montréal ? Alerte cardiaque dans la foulée. Titre à Open d’Australie ? L’épaule lâche à l’été, et puis surtout le genou en début d’année suivante : 2003, saison blanche pour un joueur dépité de ne pas revenir défendre son titre à Melbourne. Médaille d’argent en double aux JO de Pékin ? Blessure au pied qui le force à mettre un terme à sa carrière peu de temps après. Veinard, Thomas Johansson ? Loin de là. Tout ce qu’il a gagné a été hautement mérité… et payé au prix fort.

Défense : Thomas Johansson n’a peut-être pas gagné beaucoup, mais il a gagné à bon escient : outre son sacre en Grand chelem, le Suédois possède également à son palmarès une Coupe Davis (1998), un Masters 1000 (Montréal 1999) et même une médaille d’argent olympique, en double (2008). A noter aussi une demi-finale dans le plus prestigieux des Grands chelems, à Wimbledon (2005). Il avait alors eu balle de 2 sets à 1 contre Andy Roddick pour une place en finale. Dernier argument : c’est avant tout son physique en plastique qui a considérablement perturbé la carrière d’un joueur techniquement sans point faible. Malchanceux, chacune de ses grandes « perfs » est aussitôt suivie par une blessure dans les semaines ou mois qui suivent : titre à Montréal ? Alerte cardiaque dans la foulée. Titre à Open d’Australie ? L’épaule lâche à l’été, et puis surtout le genou en début d’année suivante : 2003, saison blanche pour un joueur dépité de ne pas revenir défendre son titre à Melbourne. Médaille d’argent en double aux JO de Pékin ? Blessure au pied qui le force à mettre un terme à sa carrière peu de temps après. Veinard, Thomas Johansson ? Loin de là. Tout ce qu’il a gagné a été hautement mérité… et payé au prix fort.

- Albert Costa (Roland-Garros 2002)

Accusation : excusez-moi si je me montre graveleux, mais à ce point-là de chance sur la route d’un titre en Grand chelem, Bébert aurait intérêt à se demander ce que faisait Bobonne à la maison pendant ce temps-là. Passe encore qu’il prenne Richard Gasquet au berceau au premier tour. Mais sa deuxième semaine parisienne relève du surnaturel, un coup de bol perpétuel. Plus redoutables les uns que les autres sur le papier, ses adversaires depuis les huitièmes jusqu’au titre sont victimes les uns après les autres d’une poupée vaudou et se présentent lourdement handicapés face à lui. Gustavo Kuerten en huitièmes ? En phase de reprise après sa première opération à la hanche, l’ancien triple vainqueur était en bout de course dans ce tournoi. Guillermo Canas en quarts ? Exténué après deux marathons de quatre heures trente contre Carlos Moya et Lleyton Hewitt. Alex Corretja en demies ? Tombé malade trois jours avant. Et, last but not least, Juan Carlos Ferrero en finale ? Blessé aux adducteurs. Trop beau pour être vrai. Si c’est Rafael Nadal qui gagne un Grand chelem avec autant de coups de pouce du destin, les FFF hurlent au tableau truqué.

Défense : Albert Costa n’a pas toujours été ce loser fatigué que personne n’attendait en cette édition 2002 de Roland-Garros. Les plus anciens se souviennent sans doute avoir été bluffés par ce jeune Espagnol encore inconnu qui, en 1995, avait mené deux sets à un en quarts de finale contre un Thomas Muster intraitable sur terre champion et futur champion parisien. C’est vrai que Costa n’a pas confirmé toutes les promesses nées de cette « perf » originelle, malgré un pedigree de terrien respectable, vainqueur à Hambourg (1998), finaliste à Monte-Carlo (1996) et à Rome (1998). Mais s’il a bénéficié de circonstances favorables pour empocher enfin le tournoi dont rêvent tous les Espagnols – rappelons que son grand ami Alex Corretja n’y est jamais parvenu, malgré une toute autre régularité dans les derniers tours de l’épreuve – il faut signaler le véritable orgueil de champion dont il fit preuve l’année suivante, en 2003, pour défendre son titre au bout de l’honneur. Personne d’autre que lui n’est arrivé en demi-finales de Grand chelem en remportant quatre matchs en cinq sets. Albert Costa a fait honneur à sa couronne.

- Gaston Gaudio (Roland-Garros 2004)

Accusation : voici venir le seul vainqueur de Grand chelem à n’avoir jamais réussi, ni avant, ni après son titre, à décrocher un deuxième quart de finale en Grand chelem. Gaston Gaudio, c’est trois huitièmes de finale, tous à Roland-Garros évidemment, et un titre en 2004 qui apparaît telle une poussée de fièvre au milieu d’un encéphalogramme plat. Gaudio, c’est aussi le spécialiste des avanies, du genre à avoir squatté deux fois le buffet du Masters sans jamais pourtant s’être qualifié directement, en tant que Top 8 mondial : en 2004, il déboule à Houston grâce à son statut de vainqueur de Roland-Garros, et en 2005 pousse le vice jusqu’à composter son billet pour Shanghaï grâce à l’avalanche de forfaits… Tout ce qu’il y a récolté, c’est un retour en bicyclette au stade des demi-finales de l’épreuve, suite à une fessée administrée par Roger Federer. Le seul 6/0 6/0 jamais enregistré dans le plus relevé des tournois. Ultime pièce à ce lourd dossier : l’Argentin est également le seul vainqueur d’un Grand chelem à y être revenu ultérieurement… disputer les Qualifs. C’était en 2010 et le « Chat » était en fin de vie. Triste épilogue.

Défense : Un seul Grand chelem, mais quel Grand chelem ! De cette liste de « one shots » en Grand chelem, Gaudio est probablement celui qui a connu l’opposition la plus dense sur la route du titre : non tête de série, il attaque au premier tour avec son compatriote Guillermo Canas, trois fois quart de finaliste à Roland-Garros au total ; il enchaîne sur Jeri Novak, encore 14e et Top 4 mondial deux ans plus tôt ; ça continue avec Thomas Enqvist, ex-n°4 ATP, au troisième tour, et Igor Andreev, présenté à l’époque comme le « Nadal droitier » en raison de son énorme lift de coup droit. Toujours du lourd en quarts, avec Lleyton Hewitt, avant les morceaux de choix en demies et en finale : rien moins que David Nalbandian, n°8 mondial, et évidemment Guillermo Coria, n°3. Contre Coria, dans une finale inoubliable, il rejoint les plus grands en sauvant deux balles de titre avant de soulever la couronne. Un seul « Chelem », oui, mais inestimable. A noter aussi que l’accusation « d’aucun autre titre important » ne tient pas : à l’époque où Gaudio exerçait ses talents sur le Tour, les Masters 1000 ne possédaient pas encore de statut obligatoire, et le titre de Gaudio conquis au Godo de Barcelone en 2002 valait à l’époque bien un Masters 1000 de Hambourg : mon client s’y était imposé sans perdre un seul set, malgré l’opposition incarnée par Carlos Moya, Albert Costa et le n°1 mondial Lleyton Hewitt ! Gaston Gaudio, tout simplement un puriste du tennis.

Le jury va maintenant se retirer pour délibérer.

Tags: Insolite

En tout cas il y a plusieurs surprises, notamment à Munich, avec plusieurs TS sorties d’entrée (ce qui n’est pas hyper étonnant en soi, car on est encore début de la siason sur terre et les défaites sont parfois contre des terriens chevronnés) :

Struff, issu des qualifs, qui sort Lopez et Stakho, énorme ! cf post plus haut ^^.

Kohly sorti d’entrée par Istomin. Kohly n’est pas dans une forme olympique en ce moment et Istomin est un coupeur de tête reconnu.

Klizan issu des qualifs, sort Sela puis Youzhny ! Pas mal.

Ramos lui aussi issu des qualifs (décidément les qualifs de Munich sont une bonne école !) sort Hewitt dans le score surprenant de 6-7 6-1 6-0. Ramos est un bon terrien mais classé quasiment 100 places en dessous Lleyton donc pas mal. Pas le genre de l’australien de lacher un match donc est-il blessé vu le score ?

Nieminen continue de descendre au classement et est déjà sorti du top 50, lui qui y est très longtemps resté. Il se fait sortir par Falla 6-2 6-1.

Bon j’aurai voulu dire qqs mots sur le tournoi d’Estoril mais quand j’ai vu le tableau je me suis endormi tant ça me passionne … Les Montanes – Granollers au couteau, très peu pour moi ! Bon ya aussi Radu Albot contre Hanescu m’enfin faut pas déconner !

Ya une armée de terriens tout chiants du top 50 contre qui devront batailler les 2 tops 10 qui se sont alignés pour avoir un ptit 250 pas trop dur en plus dans la poche : Raonic et Berdych. Je vois davantage Berdych l’emporter.

Je vous laisse déguster le premier quart Gimeno-Traver – Granolla, moi jme casse !

D’ailleurs Bellucci, le dernier issu des qualifs du tournoi de Munich, a lui aussi fait une belle perf en sortant Dodig, TS8 et 36ème mondial, décidément.

Si j’ai un gosse qui joue bien au tennis un jour, je l’enverrais faire les qualifs de Munich dés que possible !

Pour Hewitt : je suis persuadé qu’il joue blessé depuis des plombes (son funeste match contre Russel à Memphis). Quand il a des scores comme ça c’est qu’il est blessé… Comme c’est une teigne, la teigne absolue, il arrive à gagner très souvent le 1er set, ou aller au TB quand même…

Quelqu’un a un vague embryon d’explication pour les deux bulles reçues par Tursunov par Machado à Estoril ? Bon, en même temps, « explication » et « Tursunov », ça ne va pas vraiment ensemble…

Ne vous battez pas, surtout.

Je vois que ma question a jeté un froid sur le site. Est-ce qu’il y a problème avec Tursunov que l’on n’ose pas me révéler non de Dieu ? Il est mort ou quoi ?

Comme tu dis, « explication » et Tursunov, ça ne va pas forcément ensemble, en tout cas pas forcément des explications très explicites ^^

Elmar j’ai rêvé cette nuit qu’on se rencontrait par hasard sur Paris ! tu avais 25 ans environ et tu te marrais tout le temps