Dans les années 90, je me remets à jouer au tennis, en prenant des cours collectifs dans un joli petit club, sis dans un cadre verdoyant : le tennis club de Corenc. Après les cours, nous nous retrouvons pour siroter une menthe à l’eau ou une bière au bar-restaurant du club.

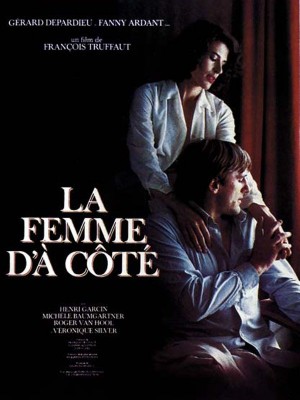

L’un des murs est orné d’une affiche du film « La Femme d’à Côté » de François Truffaut ; Fanny Ardant et Gérard Depardieu, tout à leur passion dévorante (et fatale), ne semblent pas concernés par nos discussions oiseuses d’après match. Quant à moi, j’ai tellement eu l’habitude de décorer les murs de mes chambres successives avec des affiches de cinéma géantes que la présence de celle-ci dans ce clubhouse ne me semble pas saugrenue.

L’un des murs est orné d’une affiche du film « La Femme d’à Côté » de François Truffaut ; Fanny Ardant et Gérard Depardieu, tout à leur passion dévorante (et fatale), ne semblent pas concernés par nos discussions oiseuses d’après match. Quant à moi, j’ai tellement eu l’habitude de décorer les murs de mes chambres successives avec des affiches de cinéma géantes que la présence de celle-ci dans ce clubhouse ne me semble pas saugrenue.

Quelques temps plus tard, ayant l’occasion de revoir une nouvelle fois l’avant-dernière œuvre Truffaldienne, je m’attelle au jeu habituel de tout grenoblois de souche ou d’adoption visionnant ce film : reconnaître les lieux du tournage. Et enfin (!) je comprends pourquoi son souvenir est cultivé dans mon nouveau club de tennis : celui-ci est tout simplement un décor récurrent du film.

Et même plus qu’un décor : un lieu du jeu social où la bourgeoisie locale dépeinte par Truffaut se rencontre le week-end autour d’une raquette et d’un verre. Il accueille trois scènes cruciales pour l’évolution dramatique du film, et la patronne du club, Mme Jouve, est la narratrice de l’histoire. Comme les deux héros de cette tragédie moderne, c’est aussi une victime de la passion amoureuse : elle y a perdu l’usage de ses jambes quelques années auparavant suite à une tentative de suicide ratée.

♣♣♣♣

Truffaut n’est bien sûr pas le premier cinéaste à avoir utilisé un club ou un court de tennis pour y faire évoluer ses personnages. Son alter-ego de la nouvelle vague, Jean-Luc Godard, qui est d’ailleurs un grand amateur de tennis en général et de John McEnroe en particulier, a parsemé nombre de ses films de citations tennistiques. Par exemple, la séquence d’ouverture de « Pierrot le fou » (1965) au jardin du Luxembourg (photo ci-contre).

En 2007, Godard rencontre Cathy Tanvier, ex n°1 française, après avoir lu son autobiographie, et lui propose dans la foulée de tenir le premier rôle de « Film Socialisme », présenté en compétition au festival de Cannes 2010. En l’absence de l’ermite de Rolle, coincé en Suisse pour cause de maladie, c’est l’ancienne championne qui ira sur la Croisette défendre le film (cf. cet article de Nice-Matin : Godard absent, Cathy Tanvier porte le Film-Socialisme).

♣♣♣♣

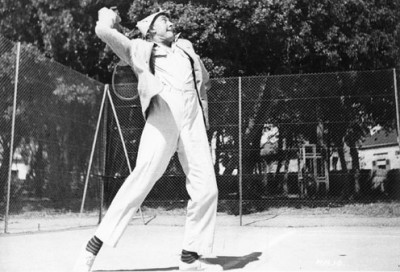

Dans un registre plus comique, en 1952, Jacques Tati, dans ses célèbres « Vacances de Monsieur Hulot », fait du héros qu’il incarne un champion du dimanche, capable grâce à son seul service canon (au mouvement inénarrable, et, disons… peu conventionnel !), de gagner le tournoi organisé par les vacanciers de la petite station balnéaire de Loire-Atlantique, décor de cette charmante (et surannée) comédie.

Dans un registre plus comique, en 1952, Jacques Tati, dans ses célèbres « Vacances de Monsieur Hulot », fait du héros qu’il incarne un champion du dimanche, capable grâce à son seul service canon (au mouvement inénarrable, et, disons… peu conventionnel !), de gagner le tournoi organisé par les vacanciers de la petite station balnéaire de Loire-Atlantique, décor de cette charmante (et surannée) comédie.

♣♣♣♣

Au mitant des années 70, Yves Robert et son scénariste Jean-Loup Dabadie font des quatre copains parisiens de « Un éléphant ça trompe énormément » (joués par Rochefort, Lanoux, Brasseur et Bedos) des joueurs occasionnels, se retrouvant sur un court couvert pour des matchs de double (et accessoirement y recevoir dans une scène d’anthologie la visite inopinée et déchaînée de la mère abusive de Bedos, jouée par Marthe Villalonga). Pour l’anecdote, Bedos avait une certaine habitude du maniement de la raquette au cinéma, puisqu’il incarnait déjà un champion de tennis dans « Dragées au Poivre » de Jacques Baratier (1963).

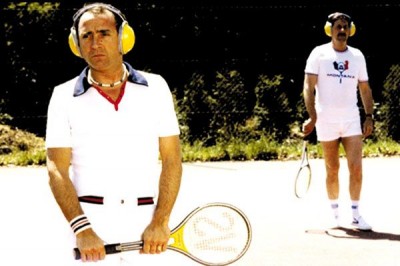

Dans le deuxième volet de la saga éléphantesque (« Nous irons tous au paradis »), ayant acheté une maison avec tennis située près d’un aéroport, c’est coiffés de casques anti-bruit que nos quatre compères pratiquent leur sport préféré, sous les vrombissements des avions qui décollent…

Dans le deuxième volet de la saga éléphantesque (« Nous irons tous au paradis »), ayant acheté une maison avec tennis située près d’un aéroport, c’est coiffés de casques anti-bruit que nos quatre compères pratiquent leur sport préféré, sous les vrombissements des avions qui décollent…

♣♣♣♣

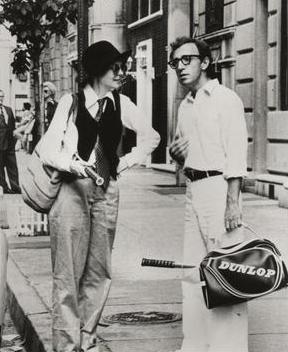

Au même moment, à New-York, Woody Allen tente plus ou moins adroitement de séduire la belle « Annie Hall » (Diane Keaton) en l’emmenant au cinéma, dans des galeries d’art et même… jouer au tennis, ce qui nous vaudra la photo collector de Woody au sac Dunlop.

Au même moment, à New-York, Woody Allen tente plus ou moins adroitement de séduire la belle « Annie Hall » (Diane Keaton) en l’emmenant au cinéma, dans des galeries d’art et même… jouer au tennis, ce qui nous vaudra la photo collector de Woody au sac Dunlop.

♣♣♣♣

Restons à New York, où dans les années 2000 le réalisateur Wes Anderson et son alter-ego Noah Baumbach ont prouvé un attachement récurrent au tennis en général et à l’US Open en particulier.

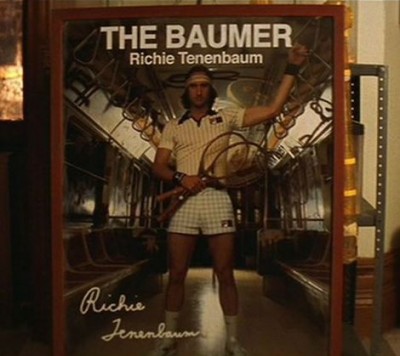

Dans « La Famille Tenenbaum » (“The Royal Tenenbaums”, 2001), Anderson nous conte l’histoire d’une famille dont les trois enfants sont considérés comme des petits génies : l’aîné, Chas (Ben Stiller) est un as de la finance ; sa sœur Margot (Gwyneth Paltrow) écrit des pièces de théâtre avec plus ou moins de succès ; Richie, le petit dernier (Luke Wilson) est un champion de tennis. Toujours habillé en tenue Fila, et affublé d’un bandeau Borgien, celui que ses fans surnommaient “The Baumer” a bizarrement arrêté sa carrière en pleine gloire à 26 ans, suite à un match où il a « pété les plombs ».

Dans « La Famille Tenenbaum » (“The Royal Tenenbaums”, 2001), Anderson nous conte l’histoire d’une famille dont les trois enfants sont considérés comme des petits génies : l’aîné, Chas (Ben Stiller) est un as de la finance ; sa sœur Margot (Gwyneth Paltrow) écrit des pièces de théâtre avec plus ou moins de succès ; Richie, le petit dernier (Luke Wilson) est un champion de tennis. Toujours habillé en tenue Fila, et affublé d’un bandeau Borgien, celui que ses fans surnommaient “The Baumer” a bizarrement arrêté sa carrière en pleine gloire à 26 ans, suite à un match où il a « pété les plombs ».

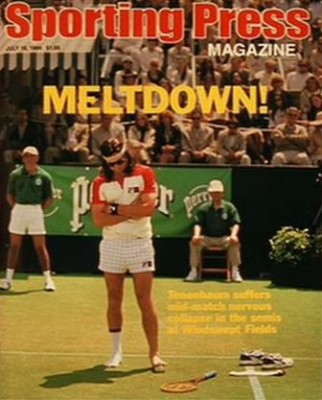

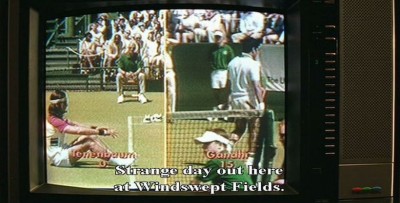

En pleine demi-finale des “US Nationals”, disputés sur gazon (joli anachronisme) à Windswept Fields (toute ressemblance avec Forest Hills et Flushing Meadows est bien sûr purement fortuite !), face à un adversaire indien appelé Sanjay Gandhi, Richie Tenenbaum enchaîne les fautes directes, enlève en plein match ses chaussures et une chaussette, et finit par s’assoir par terre en plein jeu à 0-6 0-6 0-4.

En pleine demi-finale des “US Nationals”, disputés sur gazon (joli anachronisme) à Windswept Fields (toute ressemblance avec Forest Hills et Flushing Meadows est bien sûr purement fortuite !), face à un adversaire indien appelé Sanjay Gandhi, Richie Tenenbaum enchaîne les fautes directes, enlève en plein match ses chaussures et une chaussette, et finit par s’assoir par terre en plein jeu à 0-6 0-6 0-4.

Pas de suspense quant à la cause de ce “meltdown” : ce n’est pas un burnout à la Borg, mais un chagrin d’amour, la fille qu’il aime en secret en ayant épousé un autre.

Pas de suspense quant à la cause de ce “meltdown” : ce n’est pas un burnout à la Borg, mais un chagrin d’amour, la fille qu’il aime en secret en ayant épousé un autre.

À la fin du film, après une tentative de suicide ratée, qui le rapproche enfin de son aimée, Richie enseigne le tennis à des gamins des quartiers défavorisés de New-York, sur le toit d’un YMCA, en essayant de leur apprendre la « prise de Rod Laver ».

♣♣♣♣

Dans « Les Berkman se séparent » (“The Squid and The Whale”, 2004), film autobiographique de Baumbach dont l’action se situe au début des années 80 à Brooklyn, le cadet des frères Berkman, Frank, 12 ans, pratique le tennis (détail qui sent le vécu : il a un poster de Ilie Nastase placardé au dessus de son lit). Son professeur de tennis, Ivan, jouit d’une certaine gloriole au sein du club du quartier, car il aurait joué et gagné un match à l’US Open dans les années 70. William Baldwin interprète de façon réjouissante le rôle d’Ivan, en se trimbalant un air d’imbécile heureux pas piqué des hannetons. Malgré cela, lorsque les parents Berkman se séparent, c’est bien avec Ivan, idole de son fils cadet, que la mère (Laura Linney) aura sa première aventure post-conjugale, ce qui ne manquera pas de provoquer incompréhension et mépris chez le père (Jeff Daniels), universitaire brillant (et écrivain au talent déclinant) pour qui tout homme qui n’a pas au moins un PhD est, sur l’échelle de l’évolution, à peine plus haut que le lémurien.

Dans « Les Berkman se séparent » (“The Squid and The Whale”, 2004), film autobiographique de Baumbach dont l’action se situe au début des années 80 à Brooklyn, le cadet des frères Berkman, Frank, 12 ans, pratique le tennis (détail qui sent le vécu : il a un poster de Ilie Nastase placardé au dessus de son lit). Son professeur de tennis, Ivan, jouit d’une certaine gloriole au sein du club du quartier, car il aurait joué et gagné un match à l’US Open dans les années 70. William Baldwin interprète de façon réjouissante le rôle d’Ivan, en se trimbalant un air d’imbécile heureux pas piqué des hannetons. Malgré cela, lorsque les parents Berkman se séparent, c’est bien avec Ivan, idole de son fils cadet, que la mère (Laura Linney) aura sa première aventure post-conjugale, ce qui ne manquera pas de provoquer incompréhension et mépris chez le père (Jeff Daniels), universitaire brillant (et écrivain au talent déclinant) pour qui tout homme qui n’a pas au moins un PhD est, sur l’échelle de l’évolution, à peine plus haut que le lémurien.

♣♣♣♣

Mais curieusement, ce sont les films noirs qui ont le mieux utilisé la dramaturgie du jeu de tennis pour l’intégrer habilement dans la trame de l’histoire.

Woody Allen, encore lui, a fait avec « Match Point » en 2005 un retour gagnant au drame criminel, 15 ans après sa précédente incursion dans ce genre (« Maris et Femmes », 1991). Son héros, Chris Wilton, issu d’un milieu modeste, est un ex-tennisman professionnel reconverti dans les leçons de tennis particulières pour riches londoniens. Si l’acteur qui interprète Chris, l’irlandais Jonathan Rhys-Meyers, est aussi crédible en ex-pro que Gaël Monfils en Nelson Mandela, il est en revanche parfait en gendre idéal, suave en apparence, calculateur et cruel en dessous. Le film s’ouvre sur l’image ralentie d’une balle de tennis qui vient heurter la bande du filet, tandis qu’en voix off, Chris monologue sur le thème de la chance dans l’existence : « Celui qui a dit ‘Je préfère la chance au talent’ avait un regard pénétrant sur la vie. Les gens n’osent pas admettre à quel point leur vie dépend de la chance. Ça fait peur de penser que tant de choses échappent à notre contrôle. Dans un match de tennis, il y a des instants quand la balle frappe le haut du filet, où elle peut soit passer de l’autre côté, soit retomber en arrière. Avec un peu de chance elle passe et on gagne. Ou peut-être qu’elle ne passe pas, et on perd. » La suite sera une illustration pratique de cette théorie.

Woody Allen, encore lui, a fait avec « Match Point » en 2005 un retour gagnant au drame criminel, 15 ans après sa précédente incursion dans ce genre (« Maris et Femmes », 1991). Son héros, Chris Wilton, issu d’un milieu modeste, est un ex-tennisman professionnel reconverti dans les leçons de tennis particulières pour riches londoniens. Si l’acteur qui interprète Chris, l’irlandais Jonathan Rhys-Meyers, est aussi crédible en ex-pro que Gaël Monfils en Nelson Mandela, il est en revanche parfait en gendre idéal, suave en apparence, calculateur et cruel en dessous. Le film s’ouvre sur l’image ralentie d’une balle de tennis qui vient heurter la bande du filet, tandis qu’en voix off, Chris monologue sur le thème de la chance dans l’existence : « Celui qui a dit ‘Je préfère la chance au talent’ avait un regard pénétrant sur la vie. Les gens n’osent pas admettre à quel point leur vie dépend de la chance. Ça fait peur de penser que tant de choses échappent à notre contrôle. Dans un match de tennis, il y a des instants quand la balle frappe le haut du filet, où elle peut soit passer de l’autre côté, soit retomber en arrière. Avec un peu de chance elle passe et on gagne. Ou peut-être qu’elle ne passe pas, et on perd. » La suite sera une illustration pratique de cette théorie.

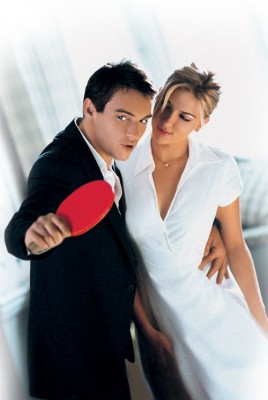

Chris séduit puis épouse Chloé, la sœur d’un de ses élèves, Tom ; il s’introduit ainsi dans une famille huppée, est embauché derechef dans la société de son beau-père, où il grimpe rapidement dans la hiérarchie. Tout semble aller pour le mieux pour cet arriviste doué, mais la belle mécanique s’enraye : Chris tombe bêtement amoureux de Nola Rice, la petite amie américaine de son beau-frère, elle aussi extérieure à ce milieu social (elle se pique d’être actrice), mais qui ne saura pas s’y faire une place (Tom finit par la plaquer, au profit d’une anglaise plus « socially compatible »). La scène de la première rencontre entre Chris et Nola est un sommet de sensualité ; debout près d’une table de ping-pong, la belle américaine (il faut dire qu’elle est interprétée par Scarlett Johansson) semble tout à fait disponible pour une partie de raquettes… ou plus si affinités. La passion dévorante qui s’instaurera bientôt entre les amants adultères va finir par menacer l’édifice que Chris a mis tant d’énergie à bâtir, et, comme dans un bon vieil Hitchcock, le meurtre de la maîtresse encombrante va devenir pour Chris la seule échappatoire pour éviter le scandale -divorce, licenciement, déclassement-. À la fin du film, Woody Allen reprend la métaphore de la balle de tennis « let », appliquée cette fois à la bague d’une victime jetée précipitamment par l’assassin dans la Tamise, mais qui a rebondi sur la rambarde et est retombée « du mauvais côté », sur le trottoir. Justice immanente ? Même pas : la pièce à conviction sera ramassée par un dealer passant par là. Celui-ci, retrouvé mort peu de temps après avec la bague dans sa poche, endossera post mortem le costume du coupable idéal, mettant hors de cause l’assassin chanceux. Le film, d’une noirceur terrifiante, se clôt sur la naissance du fils de Chris et Chloé, à qui son oncle souhaite d’avoir… toute la chance possible.

Chris séduit puis épouse Chloé, la sœur d’un de ses élèves, Tom ; il s’introduit ainsi dans une famille huppée, est embauché derechef dans la société de son beau-père, où il grimpe rapidement dans la hiérarchie. Tout semble aller pour le mieux pour cet arriviste doué, mais la belle mécanique s’enraye : Chris tombe bêtement amoureux de Nola Rice, la petite amie américaine de son beau-frère, elle aussi extérieure à ce milieu social (elle se pique d’être actrice), mais qui ne saura pas s’y faire une place (Tom finit par la plaquer, au profit d’une anglaise plus « socially compatible »). La scène de la première rencontre entre Chris et Nola est un sommet de sensualité ; debout près d’une table de ping-pong, la belle américaine (il faut dire qu’elle est interprétée par Scarlett Johansson) semble tout à fait disponible pour une partie de raquettes… ou plus si affinités. La passion dévorante qui s’instaurera bientôt entre les amants adultères va finir par menacer l’édifice que Chris a mis tant d’énergie à bâtir, et, comme dans un bon vieil Hitchcock, le meurtre de la maîtresse encombrante va devenir pour Chris la seule échappatoire pour éviter le scandale -divorce, licenciement, déclassement-. À la fin du film, Woody Allen reprend la métaphore de la balle de tennis « let », appliquée cette fois à la bague d’une victime jetée précipitamment par l’assassin dans la Tamise, mais qui a rebondi sur la rambarde et est retombée « du mauvais côté », sur le trottoir. Justice immanente ? Même pas : la pièce à conviction sera ramassée par un dealer passant par là. Celui-ci, retrouvé mort peu de temps après avec la bague dans sa poche, endossera post mortem le costume du coupable idéal, mettant hors de cause l’assassin chanceux. Le film, d’une noirceur terrifiante, se clôt sur la naissance du fils de Chris et Chloé, à qui son oncle souhaite d’avoir… toute la chance possible.

♣♣♣♣

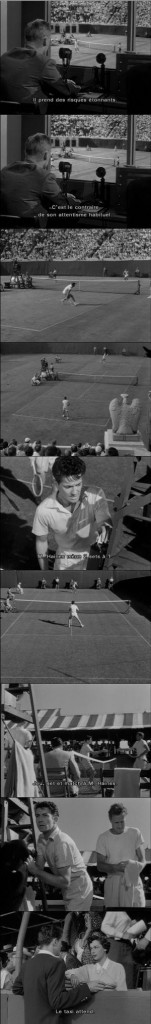

L’influence hitchcockienne est évidente dans « Match Point ». Impossible en effet de ne pas faire le rapprochement entre l’œuvre du réalisateur New-Yorkais tournée à Londres, et « L’Inconnu du Nord Express » (“Strangers on a Train”), film qu’Hitchcock le Londonien tourna aux USA en 1951. Jean-Luc Godard écrira ainsi dans les Cahiers du Cinéma à la sortie du film d’Hitchcock que celui-ci était une formidable illustration de « la condition de l’homme moderne, qui est d’échapper à la déchéance sans le secours des dieux ». Déjà, un jeune et beau champion de tennis amateur y était tiraillé entre deux femmes, et sortait de ce dilemme par le meurtre. Marié, dans son « bled » de Metcalf, à une effroyable mégère, nymphomane de surcroit, Guy Haines (Farley Granger) aime et voudrait épouser la jeune, belle et distinguée Anne Morton, fille de sénateur, et membre de la haute société de Washington. À l’occasion d’une rencontre fortuite dans un train avec un personnage méphistophélique nommé Bruno Anthony, golden boy dégénéré, notre « héros » va involontairement signer l’arrêt de mort de son épouse: « Tuez mon père détesté, je m’occupe de votre femme » est en effet le deal que lui propose en substance l’excentrique héritier. Dans les deux cas, aucune chance que les policiers découvrent l’auteur du meurtre puisque celui-ci aura été commis par un parfait étranger, sans aucun mobile apparent. Croyant à une plaisanterie, Guy fait mine d’approuver ce plan démoniaque. Mais lorsque Bruno accomplit sa part du contrat, renvoyant l’indélicate épouse ad patres, Guy se retrouve suspecté du meurtre par la police, et pressé par Bruno de renvoyer l’ascenseur et d’occire son richissime paternel…

L’influence hitchcockienne est évidente dans « Match Point ». Impossible en effet de ne pas faire le rapprochement entre l’œuvre du réalisateur New-Yorkais tournée à Londres, et « L’Inconnu du Nord Express » (“Strangers on a Train”), film qu’Hitchcock le Londonien tourna aux USA en 1951. Jean-Luc Godard écrira ainsi dans les Cahiers du Cinéma à la sortie du film d’Hitchcock que celui-ci était une formidable illustration de « la condition de l’homme moderne, qui est d’échapper à la déchéance sans le secours des dieux ». Déjà, un jeune et beau champion de tennis amateur y était tiraillé entre deux femmes, et sortait de ce dilemme par le meurtre. Marié, dans son « bled » de Metcalf, à une effroyable mégère, nymphomane de surcroit, Guy Haines (Farley Granger) aime et voudrait épouser la jeune, belle et distinguée Anne Morton, fille de sénateur, et membre de la haute société de Washington. À l’occasion d’une rencontre fortuite dans un train avec un personnage méphistophélique nommé Bruno Anthony, golden boy dégénéré, notre « héros » va involontairement signer l’arrêt de mort de son épouse: « Tuez mon père détesté, je m’occupe de votre femme » est en effet le deal que lui propose en substance l’excentrique héritier. Dans les deux cas, aucune chance que les policiers découvrent l’auteur du meurtre puisque celui-ci aura été commis par un parfait étranger, sans aucun mobile apparent. Croyant à une plaisanterie, Guy fait mine d’approuver ce plan démoniaque. Mais lorsque Bruno accomplit sa part du contrat, renvoyant l’indélicate épouse ad patres, Guy se retrouve suspecté du meurtre par la police, et pressé par Bruno de renvoyer l’ascenseur et d’occire son richissime paternel…

Le tennis tient un rôle important dans l’histoire élaborée par Hitchcock et ses scénaristes (d’ailleurs, dans le roman original de Patricia Highsmith dont le film est l’adaptation, le héros n’était pas tennisman mais architecte). Ainsi, le drame se dénoue à l’occasion du tournoi de Forest Hills (alors l’US Open Amateurs) où Guy doit disputer un match, alors que dans le même temps, Bruno l’assassin, déçu par Guy qui a refusé d’honorer le « pacte », repart vers Metcalf pour déposer sur le lieu du crime un briquet appartenant à Guy, preuve censée l’accabler. Celui-ci choisit de disputer son match pour ne pas éveiller les soupçons des policiers qui le suivent en permanence, mais avec l’intention de le remporter au plus vite, puis d’échapper à la vigilance de ses pandores et de filer à Metcalf pour pouvoir y arriver avant la nuit et déjouer le sinistre plan de Bruno. Hitchcock nous régale alors d’un double suspense, car tandis que Guy, d’habitude nonchalant et attentiste dans son jeu, prend à la gorge son adversaire et lui impose une cadence infernale dans l’enchaînement des points, provoquant la surprise des commentateurs radio, Bruno égare temporairement le briquet dans une bouche d’égout, et ses efforts pour le récupérer à travers la grille font écho à ceux de Guy pour s’imposer sur le gazon new-yorkais. Il remportera finalement son match en 4 manches et arrivera à Metcalf pour faire éclater in extremis la vérité…

♣♣♣♣

Encore un polar, cette fois-ci adapté d’un roman d’Agatha Christie, « L’Heure Zéro » de Pascal Thomas (2007) fait à la fois référence à Jacques Tati (le personnage du commissaire joué par François Morel a un côté « Monsieur Hulot en vacances », dans une ambiance similaire de villégiature de bord de mer) et à Hitchcock : le personnage principal, l’élégant Guillaume Neuville, interprété par Melvil Poupaud, est aussi beau et lisse que Farley Granger dans « L’Inconnu du Nord-Express » et comme lui, il est champion de tennis. Sa carrière de joueur a vite avorté car il n’avait pas le « killing instinct », plus préoccupé par le beau jeu (son revers, est, paraît-il, une merveille) que par le résultat. Lorsque sa tante, la richissime Camilla Tressilian (Danielle Darrieux), est assassinée, tout semble de prime abord l’accuser… Oui, mais les indices sentent le traquenard à plein nez. Et les coups portés à la vieille dame l’ont été par un gaucher, or, Guillaume est droitier. Une deuxième série d’indices accuse ensuite l’ex-femme de Guillaume, la fragile Aude (Chiara Mastroianni), qui de surcroit est gauchère. Il faudra toute la malice du commissaire, via l’intervention tardive d’un témoin oculaire plus ou moins fabriqué, pour confondre Guillaume, qui avait imaginé ce scénario diabolique pour se venger de son ex-femme ; et c’était en fait du revers, de son « fameux » revers, qu’il avait frappé sa tante.

Encore un polar, cette fois-ci adapté d’un roman d’Agatha Christie, « L’Heure Zéro » de Pascal Thomas (2007) fait à la fois référence à Jacques Tati (le personnage du commissaire joué par François Morel a un côté « Monsieur Hulot en vacances », dans une ambiance similaire de villégiature de bord de mer) et à Hitchcock : le personnage principal, l’élégant Guillaume Neuville, interprété par Melvil Poupaud, est aussi beau et lisse que Farley Granger dans « L’Inconnu du Nord-Express » et comme lui, il est champion de tennis. Sa carrière de joueur a vite avorté car il n’avait pas le « killing instinct », plus préoccupé par le beau jeu (son revers, est, paraît-il, une merveille) que par le résultat. Lorsque sa tante, la richissime Camilla Tressilian (Danielle Darrieux), est assassinée, tout semble de prime abord l’accuser… Oui, mais les indices sentent le traquenard à plein nez. Et les coups portés à la vieille dame l’ont été par un gaucher, or, Guillaume est droitier. Une deuxième série d’indices accuse ensuite l’ex-femme de Guillaume, la fragile Aude (Chiara Mastroianni), qui de surcroit est gauchère. Il faudra toute la malice du commissaire, via l’intervention tardive d’un témoin oculaire plus ou moins fabriqué, pour confondre Guillaume, qui avait imaginé ce scénario diabolique pour se venger de son ex-femme ; et c’était en fait du revers, de son « fameux » revers, qu’il avait frappé sa tante.

Chris Wilton (« Match Point »), Guillaume Neuville (« L’Heure Zéro »), à qui il faut ajouter Tony Wendice (tennisman professionnel à la retraite interprété par Ray Milland dans le « Le Crime était Presque Parfait » (“Dial M for Murder”) d’Hitchcock (1954), et qui décide de faire assassiner sa riche épouse (Grace Kelly) par dépit amoureux autant que par cupidité) : trois tennismen, autant de criminels.

Décidément, quand il faut trouver qui est le tueur de femme dans un polar, misez sur le joueur de tennis…

——————————

Annexe

Cet article ne serait pas complet si l’on n’y signalait l’existence d’une comédie sentimentale plus ou moins nunuche, « Wimbledon » (en VF « La Plus Belle Victoire ») de Richard Loncraine (2003). Le principal intérêt de ce film, pour ne pas dire le seul, est d’avoir été, comme son titre original l’indique, tourné en partie à l’intérieur même du All England Lawn Tennis and Croquet Club. Dans les rôles principaux, Paul Bettany et Kirsten Dunst ont subi un entraînement physique de 4 mois orchestré par Pat Cash, pour avoir l’air crédibles en champions de tennis.

Evidemment on trouve du tennis en petite ou grande quantité dans d’autres films dont, hélas, mes souvenirs sont trop lointains voire inexistants pour que j’aie pu les aborder ici (peut-être à l’occasion d’une suite, qui sait ?) : « Chambre avec Vue » de James Ivory (1986), « Le Dernier Empereur » de Bernardo Bertolucci (1985), « Le Jardin des Finzi-Contini » de Vittorio de Sica (1971), « Le Genou de Claire » de Eric Rohmer (1970), « Blow Up » de Michelangelo Antonioni (1966), « Mademoiselle Gagne-Tout » de George Cukor (1952)… Cela peut aussi tourner à la parodie complète, comme par exemple un match de double démoniaque dans « Les Sorcières d’Eastwick » de George Miller (1987), ou encore l’apparition de Vijay Amritraj dans un James Bond (« Octopussy », 1983).

Enfin, n’oublions pas le documentaire tourné par William Klein à Roland Garros en 1981, et sobrement intitulé « The French ». Ce film nous a déjà été largement présenté par Alex puis par Christian en d’autres lieux. J’en profite pour remercier au passage Alex, pour m’avoir aiguillé sur « L’Inconnu du Nord-Express ».

Addendum

Une suite à cet article est disponible ici : Sur l’écran noir, les lignes blanches… Episodes 2 et 3 (« Borg McEnroe » et « Battle of the Sexes »)

Tags: Cinéma

Oh mon Dieu c’est plié !Dabul rime avec Ras’Ghul qui veut dire: »tête d’ogre » en Auvergnat!je ne vois vraiment pas comment il pourra se sortir de là si le Rose est toujours à la mode.

Je rigole bien sûr Priscilla folle du désert va lui trouer le fion et pour Soderling ce sera le même tarif avec un diamètre encore plus large.

Le 17e est en marche!

Vive Roger Federer , Vive Télérama,Vive les Bobos!

En théorie, Fed aussi avait un boulevard jusqu’en 1/4 à Wimbly, et on a vu 2 premiers tours hyper accrochés avant la défaite que l’on sait face à l’OGM tchèque. Les tableaux, à part donner du grain à moudre quelques jours avant les hostilités, ça n’a jamais prédit grand chose…

Pour Nadalito, je le vois aller loin cette année, si pas au bout. Il est plutôt frais, sur une spirale somme toute assez positive et n’a pas grand chose à perdre. Il sait qu’il peut tout donner sur cette quinzaine et se reposer le reste de l’année car il n’aura pas de Davis Cup à défendre et jouer à Londres en décembre, ça le gonfle. A voir mais je doute qu’il se fasse sortir avant les demies où, à part un Murray en feu, seul un Nalbide retrouvé (j’y crois pas) est vraiment capable de lui prendre 3 sets (Gulbis ? Ahahahah, Gulbis, il ne passera même pas la première semaine).

N’a qu’un poumon, lui, ne franchira pas la passe de 4 défaites consécutives face au Suisse, il perdra avant. Chaleur ou vent, piqure de moustique transgénique ou public américain contre lui, il aura des excuses toutes trouvées pour justifier que cette année, c’est pas encore la bonne.

Hungry Murray peut aller au bout si sa mère ne le tue pas avant. Il sera frais, en confiance et ‘achement content de retourner à l’USO, tournoi qu’il préfère par dessus tout. De La Poutre en déprime, peu de joueurs pourront le battre. Un bon Davy aurait pu le gêner mais à moins qu’il arrive en finale, ils ne se joueront pas. Fed, bien sûr, peut lui sortir l’adage de jamais 2 sans 3, mais je pense que s’ils se retrouvent en finale, Dumbo passera devant cette fois. La succession demie et finale en deux jours, ça commence à peser pour lui (cf finale l’an dernier, il a fini cramé).

Pour le Suisse, il faut voir ses premiers tours. S’il gagne en 3 sets mais en jouant bof bof, on dira que, comme souvent, il monte en régime et que c’est de bonne augure pour la suite. S’il gagne en jouant mal, en perdant des sets, ça commencera à puer du pet sévère et Sod sera ravi de doubler la mise. S’il perd avant les 1/4, ben ce sera une nouvelle série qui s’arrêtera !

J’espère juste que tous les matchs intéressants ne se joueront pas entre 3 et 8h du mat…

de bon augure*

Oui oui, je me rappelle de cette discussion au sujet de l’inconnu …. Merci de me citer, j’avais deviné à la lecture de l’article que j’avais une part de responsabilité -même et surtout lointaine- avec cet EXCELLENT article : le fond et la forme !!

Je sortais du cinéma Utopia, qui repasse quelques vieux trucs des fois, et j’avais été frappé par l’efficacité de la mise en scène de Hitchcock filmant du tennis, son découpage rendant la partie complètement crédible. j’en arrivais à suivre la partie et oublier presque l’intrigue principale du film…

@ Clémency, désolé que tu n’aies pas aimé Match point, que j’avais trouvé très bon, immoral (comme la vie souvent), et tranchant d’avec son style précédent humoristique névrosé métaphorique, en pondant là un véritable drame romantique virant subitement au thriller. Ah, Clémence, je suis quand même sûr que tu es une belle de match

Et Scarlett elle est plus belle que Thomas !!

J’ai pas pu lire tous vos comms, donc ça peut-être déjà été dit : Dans Tanguy, la scène où Dussolier sert dans la nuque de son fils pour s’en « débarrasser » est savoureuse.

Grandissime Colin ! Il illumine le blanc écran de ses lignes noires…

Ah merde ! Les retweets de 15love apparaissent ici !!! Don’t follow the fool man

Au fait, les parieurs en folie, maintenant qu’on a le tableau de Flushing quand est-ce qu’on lance nos pronos sur les 8 quarts de finalistes ?

Colin, ton article est admirable. Les photos sont magnifiques et ça donne envie de voir ou revoir certains classiques.

En revanche, tu oublies la place essentielle tenue par le court de tennis dans le cinema bis du samedi soir sur canal des années 70. Il y a notamment un film dont le titre m’échappe avec l’admirable Brigitte L qui utilisait magnifiquement la géométrie du court et ses accessoires (filet, chaise d’arbitre) pour filer la métaphore tennistique.

Entre autres dialogues presque ciselés comme du Audiart: « on fait un penis, euh un tennis » ou « tiens bien le manche », etc. A l’adolescence, je n’avais pas découvert ce chef d’oeuvre méconnu sans un certain émoi.